Comment avez-vous découvert le mouvement zapatiste ?

J’ai grandi dans une famille militante, communiste. Mes parents ont choisi de quitter la France et d’aller enseigner la littérature française en Bulgarie et en Roumanie, par conviction… La politique était omniprésente à la maison. C’étaient des débats à n’en plus finir, mais qui me semblaient un peu virtuels. Le quotidien me paraissait comme détaché des discours. J’ai été témoin de la grande déception de mes parents quant à leurs idéaux et j’ai développé une méfiance tenace envers les partis. Leur côté hiérarchique m’insupportait, tout comme la façon dont de simples militants n’avaient aucun pouvoir.

À l’âge de 13 ans, j’ai été victime d’une agression sexuelle quand je suis arrivée en France et j’ai commencé à dévisser. À 23 ans, j’ai été victime d’un viol qu’on dit conjugal : je connaissais l’agresseur. C’était bien avant Me Too, et j’avais l’impression de vivre une histoire qui n’était arrivée qu’à moi. Sans le formuler comme tel, j’ai été en quête d’une réponse collective à mon expérience individuelle, ou peut-être que j’ai cherché, aussi, à quitter un monde de silence. Je me suis rapprochée des milieux autonomes, à la faveur de concerts. Ça a été un coup de foudre idéologique.

J’y ai trouvé des amitiés, une entraide et une solidarité très fortes. Le quotidien était pensé politiquement. J’ai découvert les repas à prix libre, qu’on pouvait se mobiliser à peu et que ça comptait, que j’avais le pouvoir de « faire » des choses pour qu’elles changent. Dans le squat où je vivais, on se questionnait sur l’amour, l’amitié, l’habitat, ce qu’on vivait là, tout de suite. C’était très concret. Peu à peu, j’ai politisé ma colère qui, jusqu’alors, se retournait contre moi. Je suis allée dans mes premières réunions féministes non mixtes. J’entendais les récits d’autres qui me ressemblaient. Je n’étais plus seule. Un jour d’hiver 1994, un copain m’a dit qu’il fallait absolument qu’on aille à une manif’. C’était le premier rassemblement à Paris en soutien au soulèvement zapatiste. Je me souviens du choc que j’ai ressenti.

Pourquoi la découverte du zapatisme a-t-elle été un choc ?

L’EZLN [l’Armée zapatiste de libération nationale, NDLR] a immédiatement placé les enjeux liés à la communauté LGBT et aux femmes au cœur des revendications. Un tiers des « combattants » étaient des femmes. En groupes autonomes, elles avaient des requêtes spécifiques sur ce qu’elles voulaient voir changer au quotidien. Elles tenaient le premier rôle, finies les subalternes. C’était un moment où je me sentais écrasée, et voir des femmes reprendre le pouvoir sur leur vie a été très important pour moi. La politique a pris un sens internationaliste aussi : il y a eu une grande solidarité mondiale avec des gens qui ne nous ressemblaient pas, mais avec qui on partageait des choses essentielles.

L’humour rythmait les communiqués de presse du sous-commandant Marcos, c’était novateur et si loin de la langue de bois marxiste.

Qu’est-ce qui vous a paru novateur dans ce mouvement ?

J’y ai trouvé un refus de la hiérarchie, de la figure du leader : tout le monde était interchangeable, dans le bon sens du terme ! Se faire appeler sous-commandant, c’est quand même tout un programme… L’un des slogans zapatistes les plus connus disait : « Nous sommes tous Marcos ». Pas de chef. Pas de culte de la personnalité, ce travers de tous les mouvements révolutionnaires précédents qui, ce faisant, contredisaient l’essence de leurs propos. Il n’y avait pas non plus le projet de faire du Chiapas un éden. Mais on y « changeait la vie ».

Les débuts du mouvement ont clairement exprimé, dans des communiqués, qu’il fallait savoir renoncer, questionner ce en quoi on avait cru – ses convictions politiques, le guévarisme… Et puis l’humour rythmait les communiqués de presse du sous-commandant Marcos, c’était novateur et si loin de la langue de bois marxiste. La langue est politique, et ces communiqués étaient, dans leur forme, révolutionnaires. Ça aussi, je l’ai trouvé dans le zapatisme : ne pas glorifier la mort, le martyre, ou les armes, qui, dans leur cas, étaient si rudimentaires ; mais ce qui naît, ce qui vit. C’était une célébration de la vie, et c’est ce qui a motivé mon désir de le soutenir.

Comment l’avez-vous soutenu depuis la France ?

J’étais proche d’un comité Chiapas, qui organisait des repas en soutien à l’EZLN. Puis il y a rapidement eu des échanges : des gens de là-bas sont venus ici et des militants européens se sont rendus sur place. Les zapatistes invitaient à faire vivre leurs pratiques un peu partout, à différentes échelles. Ça a été mon éducation politique : révolutionner le quotidien. Se garder de l’héroïsme. Inventer une langue politique nouvelle.

La rencontre avec le mouvement zapatiste a-t-elle influencé votre écriture ?

Peut-être… Je n’aime pas la littérature qui impose. J’aime celle qui expose et ne cherche pas à convaincre. D’où ma sensibilité aux textes de l’EZLN, dans lesquels je trouvais un souci de la langue et de la poésie, loin des tracts que j’avais lus et qui me semblaient coincés dans une langue morte, aux expressions toutes faites. C’était tellement nouveau. Dans tous mes écrits, on retrouve des gens qui tâtonnent, qui essaient : des gens faillibles qui doivent apprendre. Dans mon premier roman (Une fièvre impossible à négocier, éd. Flammarion, 2003), il est d’ailleurs question des zapatistes.

Trente ans après le soulèvement, que sont devenus vos idéaux ?

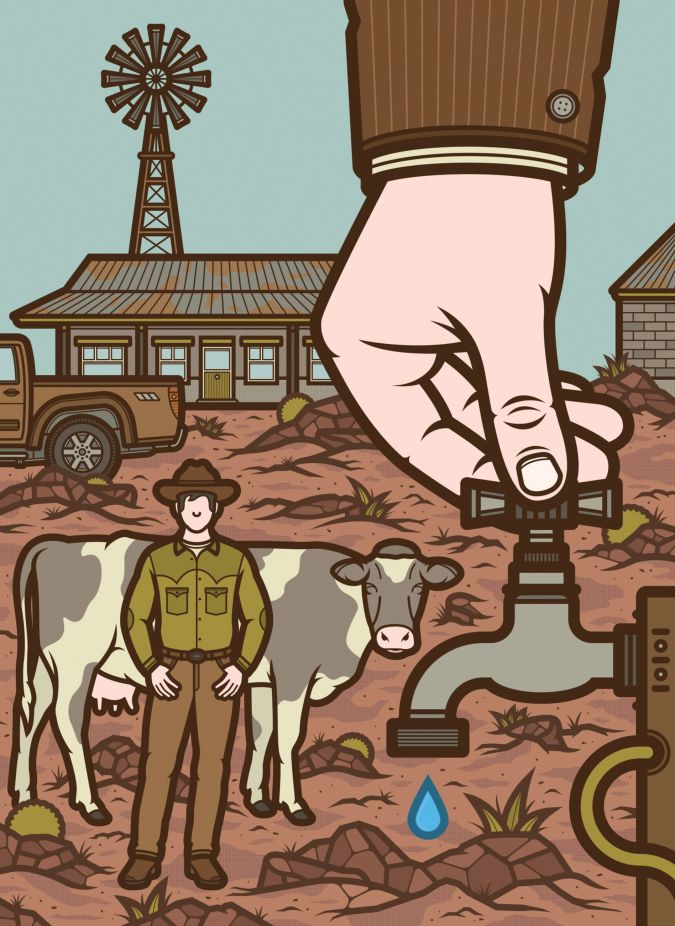

Ils sont bien là. Je me range du côté de la multitude de groupes qui continuent de lutter contre l’idée qu’il n’y aurait aucune alternative au capitalisme. Tant de mouvements surgissent, dans le monde entier. Mais ils subissent nettement plus de répression que quand j’étais militante. Ce qu’on faisait était souvent symbolique, mais aujourd’hui cela me mènerait en prison, tant toute action politique est criminalisée.

Dans Une fièvre impossible à négocier, le collectif fictif Étoile Noire Express débarque dans une soirée officielle à l’ambassade du Mexique. Aujourd’hui, ce genre d’opération non violente serait sévèrement punie. Plus que jamais, je crois qu’il faut se défier de celles et ceux qui prétendent qu’on n’a pas le choix, ou qui affirment avoir « la » solution politique. Il y en a plein, des solutions, minuscules, parfois, à additionner. Il faut essayer, en dépit de tout, essayer quand même, c’est aussi ce que le zapatisme m’a enseigné : ils ont surgi contre toute attente, en dépit de leur faiblesse militaire, numérique, et ils sont toujours là.