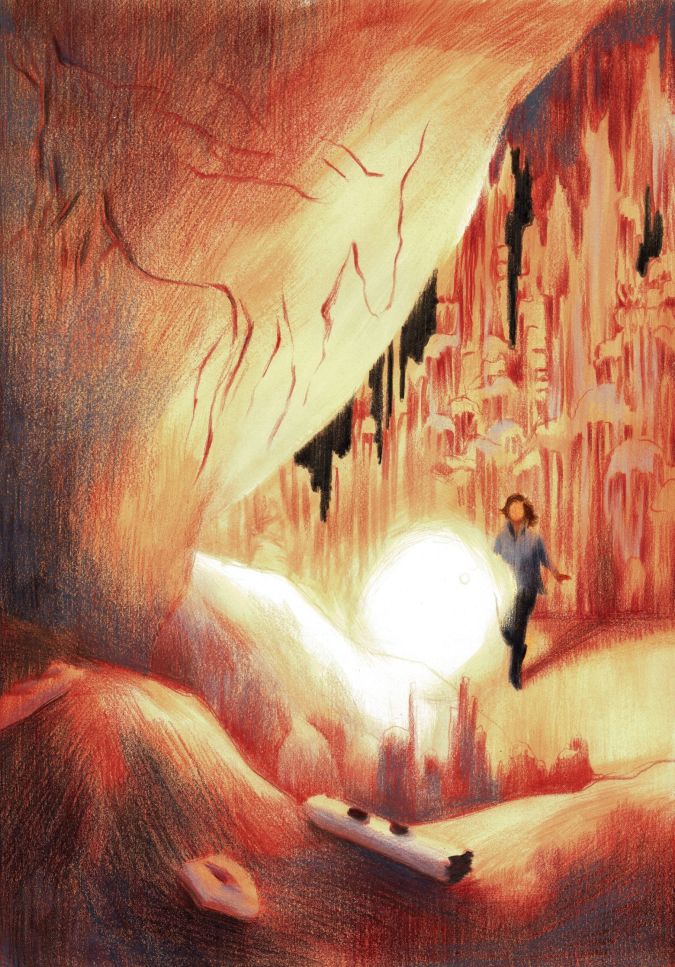

Les sept silhouettes s’affairent au pied d’un imposant rocher à flanc de colline. Elles se sont réparti les outils : lampes torches, pelles, pioches et marteaux de forgeron. En cette nuit de juin, Muradiye et ses massifs basaltiques baignent dans un noir opaque. À une heure de route de Van, sur les hauteurs de l’Anatolie orientale, se dresse l’église arménienne de Saint-Stephanos. C’est là, sous l’édifice qui tombe en ruine, que les sept pilleurs ont entrepris de creuser. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Trois ou quatre fois par mois, dès qu’ils ont du temps, ces pères de famille, maris, employés ou patrons, partent en excursion dans la vallée escarpée et aride. La perspective d’une nuit blanche à taper le caillou – l’obscurité limite les risques de voir les autorités débarquer – ne les effraie pas. C’est plus fort qu’eux. Et cette nuit-là, après avoir creusé à deux mètres de profondeur, ils sentent tout à coup, sous leurs pioches, une surface dure leur résister. Les lampes convergent. Une dizaine de squelettes humains surgissent, alignés les uns à côté des autres…

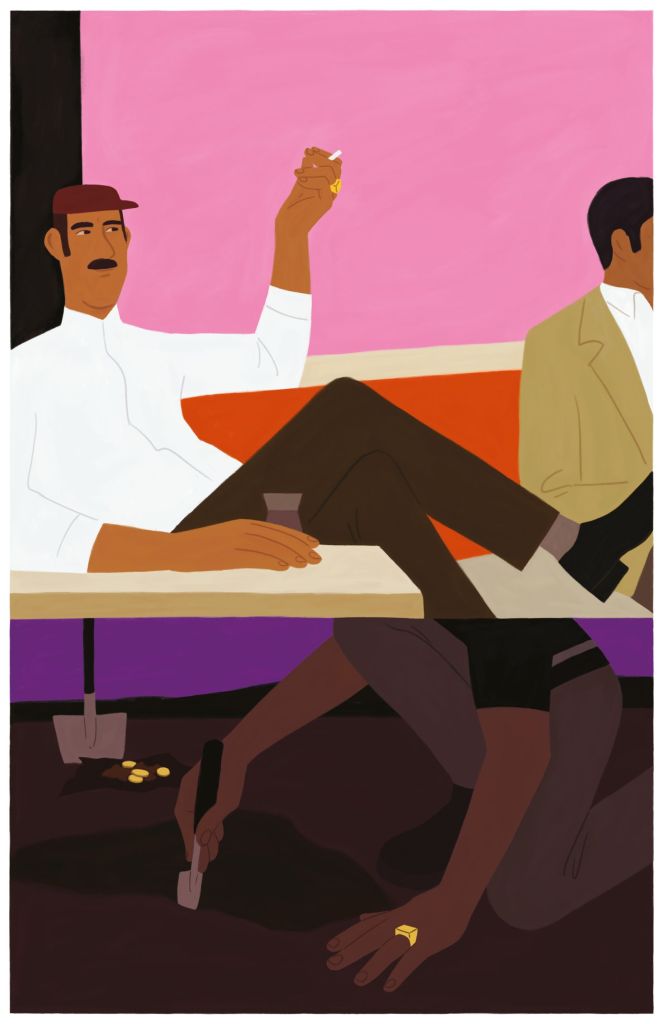

Tel est le récit que me fait Abdullah, depuis un kıraathane du centre-ville de Muradiye, ces salons de thé réservés aux hommes. « Certains squelettes étaient en position assise, d’autres allongés. On aurait dit qu’il y avait eu un massacre », se rappelle ce coiffeur kurde, qui avait 27 ans à l’époque. Entre les os scintillent quelques pièces de monnaie et des bagues en argent. L’homme regarde la sienne, dorée, à la tête de lion, puis relève le visage, l’air nostalgique. « Je n’avais rien vu de tel dans ma vie. C’était merveilleux. » Entre les murs vert pastel du salon de thé, en ce début d’hiver, la buée des souffles se mêle à la fumée du tabac.

Assis sur un tabouret en bois, Abdullah enchaîne les petits verres chauds en forme de tulipe. Depuis cette nuit-là, il ne s’est jamais arrêté de creuser. À 40 ans aujourd’hui, l’homme, vêtu d’un élégant manteau de flanelle à carreaux, ne cesse d’écumer cimetières, églises, monastères et sites antiques de la région, à la recherche d’objets à revendre. Cette quête est devenue une obsession. Plus, même : une addiction.

Dans cette zone déshéritée à majorité kurde, la seule évocation des « chasseurs » fait sourire. « Ici, un homme sur deux en est un », plaisante à moitié un paysan.

Moustache bien taillée et teint hâlé, il se présente comme un « defineci », un « chasseur de trésors » en turc, plutôt que comme un « pilleur », ou « pillard » – deux termes désignant ceux qui « s’emparent des biens dans un lieu en causant des dommages », définit le Larousse. Il n’est pas le seul à se revendiquer comme tel. Dans cette zone déshéritée à majorité kurde, qui envoie des contingents de travailleurs immigrés dans les villes d’Antalya et d’Istanbul depuis les années 1980 – et qui se situe à quelque 500 kilomètres de l’épicentre des tremblements de terre qui ont sévi en février –, la seule évocation des « chasseurs » fait sourire. « Ici, un homme sur deux en est un », plaisante à moitié un paysan.

Dans le reste du pays, aussi, ils courent les rues. « Il y en a dans chaque village », soutient Soner Ateşoğulları, le président de l’association des archéologues de Turquie. Des rives de la mer Égée au Sud-Est, en passant par l’Anatolie centrale, les fouilles sauvages sont devenues un sport de haut niveau en Turquie. Une passion nationale.

« Historiquement, la chasse aux trésors fluctue au gré des circonstances économiques du pays, constate Kübra Kurt Çalışkan, une sociologue qui prépare un livre sur le sujet. Et avec la situation actuelle, il y a une hausse de cette activité. » En effet, depuis 2018, la Turquie est en proie à une grave crise inflationniste. La hausse des prix a eu pour conséquence de paupériser les classes moyennes et populaires du pays. « L’augmentation du phénomène des fouilles n’est pas dramatique, mais elle est effective depuis peu », corrobore Zeynep Boz, archéologue, qui préside le département de lutte contre la contrebande de patrimoine culturel au sein du ministère turc de la Culture et du Tourisme. « Les pilleurs sont majoritairement des hommes sans emploi ou qui gagnent mal leur vie, rebondit Kübra Kurt Çalışkan. Il s’agit d’une tradition souvent transmise de père en fils et qui est perçue comme une échappatoire à la précarité. »

« L’or des mécréants »

Abdullah l’admet pourtant de sa voix suave depuis son tabouret du salon de thé : « Je n’ai trouvé que des petites choses sans valeur en près de quinze ans. » Des pièces en bronze, des bijoux en argent ou encore des « bouteilles de larmes », ces récipients en verre ou en céramique, qui, selon la tradition funéraire byzantine, étaient enterrés avec les défunts afin de symboliser le deuil. Mais le coiffeur continue à creuser dans l’espoir de tomber, un jour, sur plus gros. Comme beaucoup, Abdullah justifie sa persévérance par les récits de lointaines connaissances ayant mis la main sur un « chaudron d’or » avant de disparaître du voisinage. « Ce sentiment qui vous envahit, lorsque vous avez trouvé quelque chose sous terre, mais que vous ne savez pas encore ce que c’est, est indescriptible ! », glisse-t-il, enchanté.

« On court après un rêve, reconnaît Mehmet, un autre pilleur de Muradiye. On se dit qu’un jour, on deviendra riche et qu’on pourra s’acheter une maison et une voiture. » Pour Mustafa, un pilleur de 52 ans originaire d’Erciş, « c’est comme une maladie, on n’arrive pas à s’arrêter ». La sociologue opine du chef : « Les pilleurs voient dans la fouille la promesse d’une prospérité facile et rapide. Alors, ça peut devenir une addiction, dont certains ne sortent pas indemnes. » D’autant moins que les chasseurs ne chassent pas n’importe quel butin.

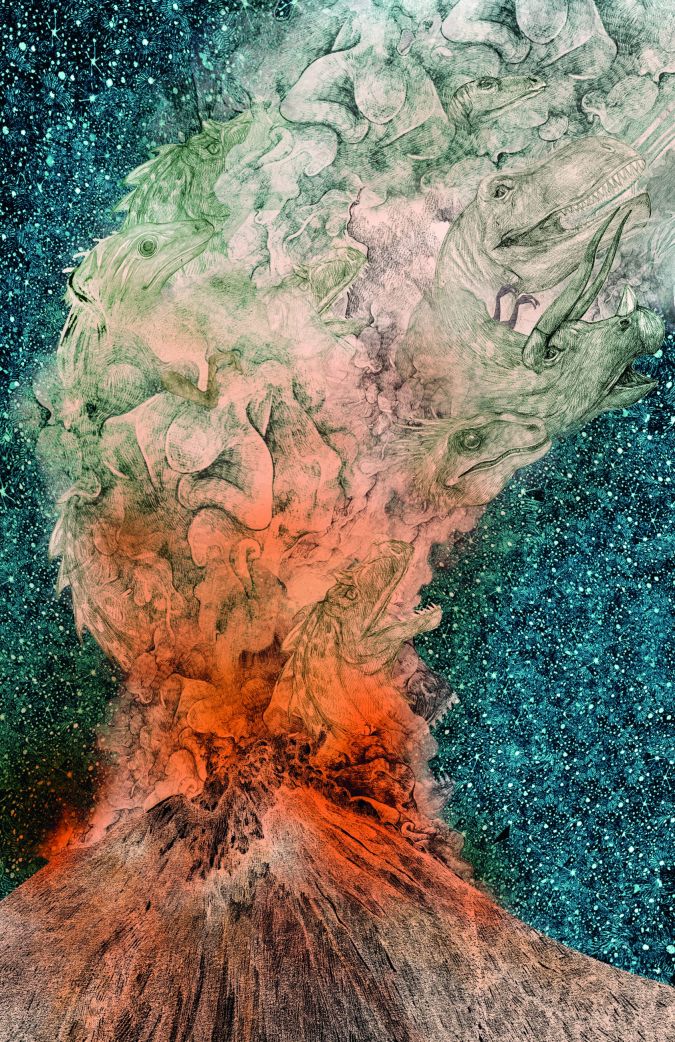

« On cherche l’or que les mécréants ont enterré pendant la guerre », résume confusément Mesut, 55 ans, rencontré dans une boutique du centre-ville de Gaziantep, dans le sud de la Turquie. À Muradiye et dans la région de Van, à l’est du pays, les sites visés sont ourartéens, du nom d’une civilisation proto-arménienne ayant connu son apogée au IXe siècle avant notre ère. Plus à l’ouest, près des villes d’Izmir et de Manisa, ils sont lydiens, une autre civilisation dont l’âge d’or se situe au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Sur l’ensemble du territoire turc, les pilleurs cherchent aussi les vestiges des Byzantins, qui ont régné sur l’Asie Mineure du IVe au XVe siècle. D’autres encore s’attaquent à la dynastie turque des Seldjoukides, qui contrôlait de vastes pans de l’Anatolie orientale entre les Xe et XIIIe siècles de notre ère.

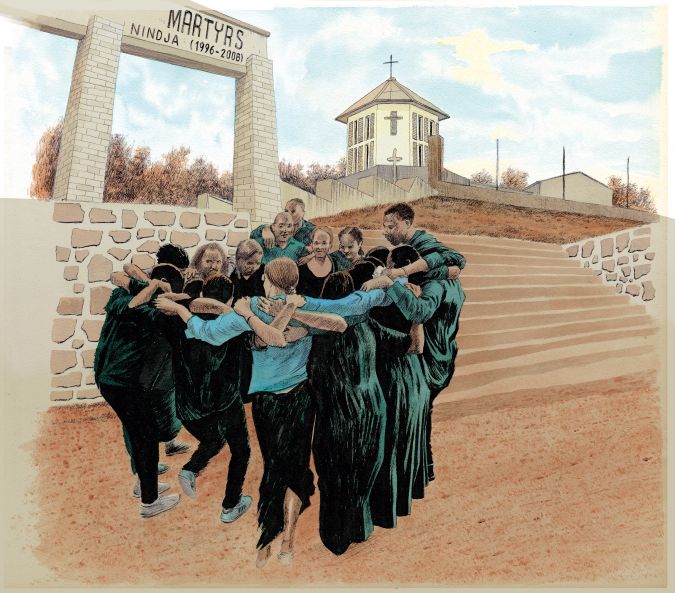

Mais ce qui nourrit plus que tout l’appât du gain des pilleurs, ce sont les trésors arméniens. « Il y a cette croyance selon laquelle les Arméniens en Turquie étaient très riches, commente la sociologue Kübra Kurt Çalışkan, qui publie son livre dans une maison d’édition arménienne installée à Istanbul. Et qu’ils ont enterré de l’or et des objets de valeur lors du processus de déportation. » Tels seraient les « gavur » – ou « mécréants » – auxquels fait référence Mesut.

En 1915, les Arméniens, Grecs ou Assyriens, envoyés par les Ottomans dans d’autres provinces, ont enterré leurs objets de valeur en pensant les récupérer plus tard. Ce sont ces trésors que nous cherchons aujourd’hui.

Uğur Kulaç, porte-parole autoproclamé de la communauté des chasseurs de trésors

Le cas des Arméniens est sensible. Présent en Anatolie depuis l’Antiquité, ce peuple a été massacré et déporté en masse en 1915 par les autorités ottomanes, qui voyaient dans le séparatisme arménien une menace pour l’intégrité territoriale. Parmi les survivants, beaucoup ont fui en Occident, aux États-Unis et en France notamment. Or, depuis la fondation de la République turque en 1923, les gouvernements successifs se sont contentés de faire état de « dommages collatéraux dans un contexte d’attaques menées contre l’Empire ottoman ». Dans les années 1980, de nombreux États et instances internationales commencent à parler de « génocide ». Mais le sujet, qui hante la conscience nationale, reste tabou en Turquie. « Dans les endroits où vivaient des Arméniens, on peut trouver des objets très intéressants », se persuade Abdullah, qui tient à préciser qu’il cherche aussi des vestiges ourartéens et byzantins. « Les pillards considèrent que ces objets leur appartiennent, ils pensent qu’ils peuvent légitimement les récupérer », pointe l’archéologue Soner Ateşoğulları.

Et ce n’est pas « l’Indiana Jones national » qui dira le contraire. Uğur Kulaç, styliste de formation – surnommé ainsi dès 2002 par le quotidien national Sabah –, est le porte-parole autoproclamé de la communauté des chasseurs de trésors, et multiplie les apparitions sur les plateaux de télévision turcs. Jusqu’à lancer une entreprise de détecteurs de métaux en 2000 : Uğur Elektronik, dont le siège se trouve dans le quartier d’Üsküdar, sur la rive asiatique d’Istanbul. Crâne dégarni et barbe grisonnante, Uğur Kulaç reçoit dans son bureau aux murs parés des armoiries ottomanes.

« En 1915, lorsque les Ottomans ont envoyé les minorités non musulmanes – Arméniens, Grecs ou Assyriens – dans d’autres provinces, ces communautés ont enterré leurs objets de valeur en pensant pouvoir les récupérer plus tard, explique-t-il doctement et sans ciller, une imposante bague en pierre à l’annulaire. Ce sont ces trésors que nous cherchons aujourd’hui. » En 2018, Uğur Kulaç a fondé une association visant à regrouper et représenter les pilleurs du pays. « En l’espace de huit mois, nous avons attiré près de deux mille membres », assure-t-il. Mais, dès le 8 janvier 2019, le ministère turc de la Culture et du Tourisme l’a dissoute. « En tout, le ministère a lancé huit poursuites judiciaires contre moi, confesse ce nationaliste originaire de Giresun, sur les berges de la mer Noire. Dieu merci, j’ai remporté tous mes procès », fanfaronne-t-il.

Plus de 7 000 fouilles empêchées

En effet, aussi répandue soit-elle, la « chasse aux trésors » est encadrée par la loi. Avec ambiguïté. En amont de toute recherche, il faut effectuer une demande auprès des autorités locales. La licence est refusée si un expert rattaché à un musée établit que le terrain où l’excavation doit être réalisée constitue un « site patrimonial ». Si la zone recèle un « potentiel patrimonial », une fouille peut être menée, mais sous la supervision de l’expert. Et si un objet trouvé à cette occasion, examiné par un comité composé d’au moins trois experts rattachés au ministère turc de la Culture et du Tourisme, relève du patrimoine culturel et historique national, il doit lui être remis. Autant de conditions fastidieuses qui font que la chasse aux trésors est généralement menée de manière clandestine.

« Les excavations non autorisées constituent un crime passible d’une peine allant de deux à cinq ans de prison, souligne pourtant Zeynep Boz, l’archéologue qui préside le département de lutte contre la contrebande de patrimoine culturel au sein du ministère turc de la Culture et du Tourisme. Notre coopération avec les forces de l’ordre s’est considérablement renforcée au cours des dernières années. Entre 2018 et 2022, plus de 7 000 fouilles clandestines ont été empêchées en Turquie. »

Une politique répressive dont Mesut a fait les frais. Comme beaucoup de pilleurs, il officie la nuit pour échapper aux autorités. Peine perdue, puisque cet ouvrier du bâtiment, qui mène des excavations illégales depuis 1992, a accumulé les déboires avec la justice. « Treize arrestations en tout ! La dernière fois, on s’apprêtait à faire une fouille sous un rocher dans la nature avec un groupe d’amis lorsque la gendarmerie nous a surpris. Ils ont confisqué tout notre équipement, y compris nos détecteurs à métaux », s’agace l’homme au visage buriné, en exhibant une amende qu’il a reçue par la poste : 15 000 livres, soit plus de 750 euros. Une somme importante quand le salaire minimum s’élève à 440 euros. Pour autant, Mesut n’a pas l’intention de rendre les armes. « Dans les faits, les sanctions sont rarement appliquées, avance Kübra Kurt Çalışkan, la sociologue. Lorsqu’ils se font prendre, les pilleurs s’en tirent le plus souvent avec des amendes légères. »

La législation turque a cette autre particularité qu’elle prévoit des amendes contre les chasseurs qui mènent des excavations non autorisées, mais permet dans le même temps à des quidams de vendre à l’État des objets patrimoniaux, dont le prix est déterminé par les musées. « Ce prix est toutefois inférieur à celui du marché, et les pilleurs ont peur de se faire interroger lorsqu’ils rapportent leurs trouvailles, tempère Kübra Kurt Çalışkan. Alors ils se dirigent plus volontiers vers le marché informel. » Et ce, même si les réseaux parallèles ne garantissent pas non plus la sécurité des transactions : entre 2020 et 2022, près de 860 000 objets ont été saisis par l’État sur le marché de la contrebande, selon les chiffres du ministère turc de la Culture et du Tourisme.

« Ça, c’est de l’ivoire, lance Mehmet, 35 ans, qui dit vivre exclusivement de cette activité, et montre sur son téléphone portable une statuette blanchâtre au visage vaguement hellénique, sa dernière trouvaille. C’est byzantin, je l’ai déterrée près d’une église. Ça vaut au moins 100 000 dollars. » L’homme affirme écouler ses découvertes à Diyarbakır, la capitale de fait du Kurdistan turc, dans le sud-est du pays : « Des ventes aux enchères y sont organisées, lors desquelles on vend à des collectionneurs privés ou à des antiquaires. »

D’autres pilleurs se tournent vers des joailliers. Ainsi, dans une bijouterie du quartier populaire de Hacıbaba à Gaziantep, un jeune vendeur sort d’un tiroir de vieilles pièces et des ceintures argentées, ornées de pierres turquoise, pour les exposer sur le comptoir en confiant fièrement : « Ce sont des pilleurs qui les ont trouvées. » Gêné, le gérant refuse de s’exprimer et fait signe à l’employé de ranger les objets.

Serpents, grenouilles et animaux hantés

Il sera impossible d’en savoir plus sur l’origine des vestiges. Souvent, les pilleurs s’adressent à des intermédiaires locaux qui acheminent les objets à l’étranger. « Il y a beaucoup d’intermédiaires, on ne connaît pas les gens à la tête des réseaux qui exportent les objets hors du pays, notamment en Europe », confie Berat, 65 ans, rencontré dans la ville d’Erciş. L’ancien restaurateur de bâtiment vend aussi, plus sporadiquement, en direct : « L’an dernier, j’ai trouvé quelques statuettes en forme de serpent et de grenouille. Je les ai vendues à un professeur iranien pour 3 000 dollars. »

Serpent, grenouille, animaux hantés… Les yeux d’Uğur Kulaç s’emplissent d’effroi en se remémorant la scène. Il s’en souvient encore très bien. Pas des gendarmes, ni des amendes, non, mais de ce que redoutent vraiment les pilleurs. Depuis son bureau aux lumières blafardes, le quinquagénaire prend une mine sombre et baisse le ton. Une nuit, il y a quelques années, alors qu’il creusait une fosse dans un champ avec deux compagnons, il a vécu une funeste mésaventure. Les trois associés gagnaient peu à peu en profondeur lorsque Kulaç a remarqué que des « dizaines de lapins » avaient fait leur apparition autour d’eux. « Tous avaient les yeux rouges et certains faisaient la taille d’un agneau », raconte-t-il d’une voix feutrée. Kulaç alerte ses deux compagnons et le groupe, ahuri, s’immobilise.

« C’était terrifiant. Mais, Dieu soit loué, l’appel à la prière a retenti et les lapins ont disparu d’un coup. » Ces récits abondent chez les pilleurs. Selon une croyance répandue au sein de la communauté, nombreux seraient les trésors à avoir été ensorcelés par leurs propriétaires. « En cachant leurs possessions lors du processus de déportation, les Arméniens ont fait de la magie noire, ils ont invoqué des djinns pour protéger leurs objets, croit savoir le vendeur de détecteurs de métaux. Tous les ans, des gens d’Église viennent de l’étranger en tant que touristes et effectuent des rituels afin de renouveler ces ensorcellements. » Ces djinns, êtres surnaturels dans l’islam, prendraient diverses formes animales et surgiraient lors des fouilles pour défier les pilleurs.

« Ces ensorcellements sont extrêmement dangereux, insiste Mesut, de Gaziantep. Ça peut vous coûter la vie. » D’autres font état de « trésors qui se déplacent » ou qui « se rendent invisibles ». Pour se protéger de ces sorts, il arrive que les pilleurs fassent appel aux services de maîtres spirituels chargés de « défaire les ensorcellements ». À l’instar d’Abdullah, de Muradiye. « Avant d’effectuer une fouille, je fais venir un maître spirituel qui lit des versets du Coran autour du site », explique l’homme à la bague de lion. Uğur Kulaç y a même consacré un guide pratique, en vente sur son site internet. Intitulé Solutions aux ensorcellements des trésors, l’ouvrage prévoit une série de sourates coraniques et de prières à réciter lors des excavations : « Lisez ces versets, et la malédiction sera brisée », promet-il.

Ainsi, dans le cas où une grenouille apparaîtrait, le guide recommande de réciter un verset de la sourate des fourmis. S’il s’agit d’un serpent, il est conseillé de privilégier celle de la montagne. Les textes y sont retranscrits en alphabet arabe ainsi que de manière phonétique en turc. « Il y a des ensorcellements qui sont néanmoins impossibles à résoudre, précise l’auteur. Ceux invoqués avec du sang, notamment. Dans ces cas-là, les djinns vous demanderont de tuer quelqu’un pour libérer le trésor qu’ils protègent. »

Depuis qu’il a commencé à creuser, Abdullah dit avoir eu affaire à un « grand nombre de malédictions ». Comme cette fois-là, il y a une dizaine d’années, où il a été pris d’assaut par des « milliers de grenouilles aux yeux jaunes » qui ont jailli de sous un rocher. Le coiffeur évoque aussi des djinns invisibles qui lui auraient « jeté des pierres » pour le dissuader de poursuivre sa fouille. Ce vétéran des excavations préfère le concéder sobrement : « Face aux djinns, la meilleure chose à faire reste tout de même de quitter les lieux. »

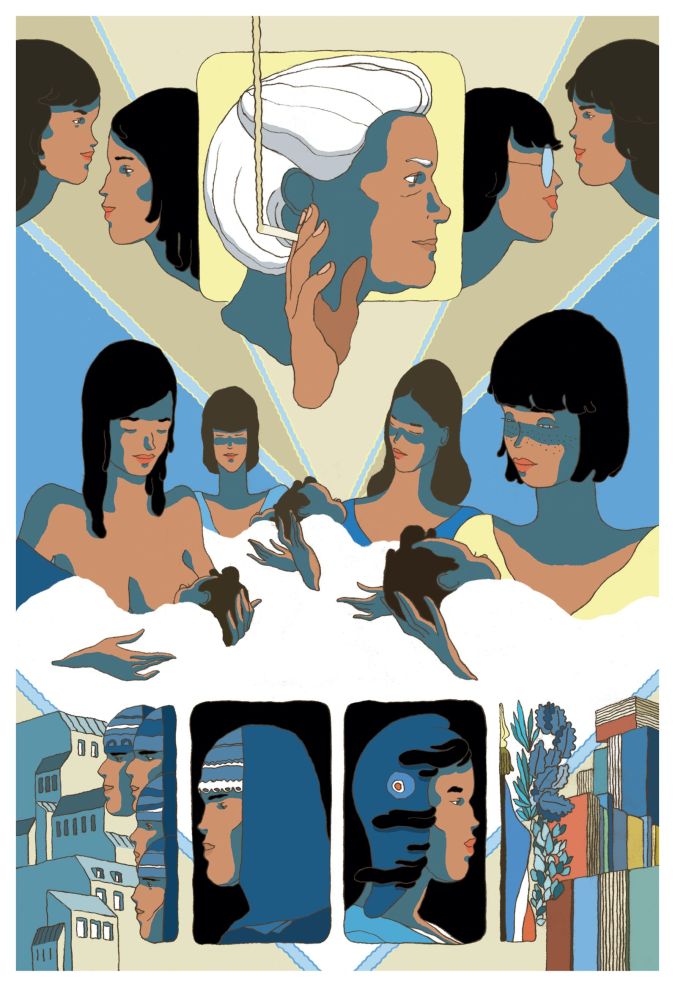

Les Arméniens et les populations qui les ont précédés auraient également laissé derrière eux des « signes » afin de désigner l’emplacement des trésors et de les récupérer a posteriori, selon le récit des pilleurs. Chaque tracé – géométrique, animalier, etc. – porterait une signification particulière renvoyant à la valeur du trésor caché, ou vers un autre signe. « Les formes de serpents et de chevreuils, par exemple, indiquent qu’il y a là un objet de grande valeur », éclaire Abdullah.

Des cartes écrites sur des peaux de chien

« Tous les jours, je reçois des photos de signes, reconnaît à demi-voix Yusuf, un fermier à la mine patibulaire qui se revendique comme expert, et donne rendez-vous à l’arrière d’un salon de thé de la ville de Van. Ce sont des chasseurs de trésors qui me demandent de l’aide. » Accoudé à une table recouverte d’une nappe vermeil, il a les yeux rivés sur son smartphone, où défilent des clichés de lignes indécises gravées dans la roche. Abdullah fait régulièrement appel à Yusuf : « Lorsqu’il n’arrive pas à comprendre les signes qu’on lui envoie, il se tourne vers un Arménien très âgé qui, lui, les comprend. » Jusqu’en 2019 paraissait une revue dans laquelle figurait une rubrique destinée à aider les aventuriers à décoder ces messages cryptés. Aujourd’hui, des groupes Facebook ont pris le relais. On y trouve essentiellement des clichés de rochers ravinés postés par des pilleurs espérant avoir déniché un indice de bon augure.

« Il s’agit d’une science, qui n’est pas donnée à tous », prévient Uğur Kulaç. Et dont les « experts » occupent la position la plus noble dans la hiérarchie des chasseurs. Car, dans cette communauté masculine régie par ses rituels – la préparation, le repérage, le barbecue, le camping sauvage –, ses normes et ses codes, chacun occupe un rôle bien défini. En bas de l’échelle se trouvent les « guetteurs », chargés de surveiller les environs, puis l’« excavateur », qui entreprend les fouilles, ou encore l’« appareilleur », qui manie les détecteurs à métaux et autres appareils électroniques. C’est le cas de Mustafa, qui a longtemps officié dans le secteur du BTP à Antalya. S’il est aujourd’hui sans emploi formel, il continue à sillonner la Turquie, muni de son détecteur. « J’ai été amené à voyager dans la plupart des provinces du pays en tant qu’appareilleur », se flatte-t-il.

« On voit souvent des gens arriver ici avec des cartes écrites en alphabet arménien sur des peaux de chiens ou de moutons, glisse, amusé, Berat d’Erciş. Ils achètent ça à Istanbul, à des types qui se font passer pour des Arméniens et qui prétendent ne pas pouvoir se rendre sur place pour récupérer les trésors. » En 2000, déjà, le journaliste d’origine arménienne Hrant Dink, fondateur du journal stambouliote Agos, disait recevoir de nombreux visiteurs munis de telles cartes et sollicitant son aide pour les décrypter. « Dans le quartier d’Aksaray, à Istanbul, il y a une véritable bourse aux fausses cartes. Tous les jours, leur prix augmente, comme pour des licences de taxi », alertait-il dans les colonnes de son journal. En 2007, Hrant Dink a été assassiné par un adolescent nationaliste devant le siège de la rédaction d’Agos. Trois ans plus tard, la presse turque annonçait que la maison d’enfance du journaliste, située dans la ville de Malatya, en Anatolie orientale, avait été saccagée par des pilleurs à la recherche de trésors.

C’est une hémorragie. Pour nous, le patrimoine anatolien est un puzzle. En tant que chercheurs, nous collectons les pièces de ce puzzle. Or, les pilleurs détruisent ces pièces.

Soner Ateşoğulları, archéologue

Les Arméniens, Berat les connaît bien. Pendant presque trente ans, il a travaillé à leurs côtés dans la restauration de bâtiments historiques à Istanbul. Aujourd’hui encore, il évoque ses anciens patron et collègues avec tendresse. « On est pareils, notre culture est la même, à la différence près qu’eux sont chrétiens », développe-t-il. Alors c’est avec une pointe d’embarras qu’il avoue chercher les objets qu’ils auraient enterrés. « Avant nous, les Arméniens pillaient les tombes des Ourartous. Ils ont quasiment tout pris ! »,assène-t-il, comme pour se dédouaner.

À Erciş, et dans le reste du pays, le sentiment de culpabilité qui taraude les pilleurs est palpable. En témoignent les récits d’ensorcellements et de djinns, mais également le fait que, d’emblée, beaucoup d’entre eux assurent « ne pas toucher aux tombes des Arméniens », avant de revenir sur leurs propos. D’autres ont mauvaise conscience concernant les dégâts qu’ils infligent au patrimoine national. Presque tous les mois, la presse turque fait état de sites patrimoniaux endommagés par des pilleurs. « C’est une hémorragie, fulmine l’archéologue Soner Ateşoğulları. Pour nous, le patrimoine anatolien est un puzzle. En tant que chercheurs, nous collectons les pièces de ce puzzle. Or, les pilleurs détruisent ces pièces. »

Mesut, de Gaziantep, en est parfaitement conscient : « L’État a raison de nous punir. Les touristes et les générations futures devraient pouvoir admirer le patrimoine historique du pays dans nos musées, lâche-t-il, penaud. En vendant ce qu’on trouve sur le marché informel plutôt qu’à l’État, on est des traîtres à la patrie, mais on fait ça par nécessité. » Pendant un temps, Mesut avait cessé ses activités. C’est après une tentative infructueuse pour rejoindre l’Italie par des filières clandestines qu’il s’y est remis de plus belle.