Pas un grain de poussière ne traîne chez Denise et Jean Vidalenc, même le gazon du jardin est impeccable, accroché à flanc de colline dans le Cantal. Tic-tac, fait l’horloge du salon où le couple de retraités m’accueille avec chaleur. Jean, 85 ans, a les bonnes manières de ceux qui ont travaillé dur pour gravir l’échelle sociale. Son père a été berger, livreur de charbon, chauffeur. « Nous n’étions pas riches, mais heureux », précise-t-il avec un accent chantant. Il me conduit dans son bureau. Au mur, une carte de l’Algérie française, marquée de croix rouges. Je suis là pour qu’il me raconte cette guerre qu’il a tue à ses parents.

Appelé du contingent en 1957, intégré au génie, Jean a passé vingt-huit mois en Algérie. La durée légale du service militaire obligatoire venait d’être augmentée de dix mois. « À 20 ans, vous aviez le droit d’aller à la guerre et pas le droit de voter. » Électricien, Jean n’avait jamais voyagé. Sa femme, Denise, l’encourage d’un baiser, avant de s’éclipser. « Je ne me suis pas endormi une fois en soixante ans sans y penser. Aux gens qui ne m’ont rien fait, sur qui j’ai tiré. J’ai eu honte d’être français. » Les larmes brillent derrière ses lunettes fines.

« Nous étions des rats d’égout »

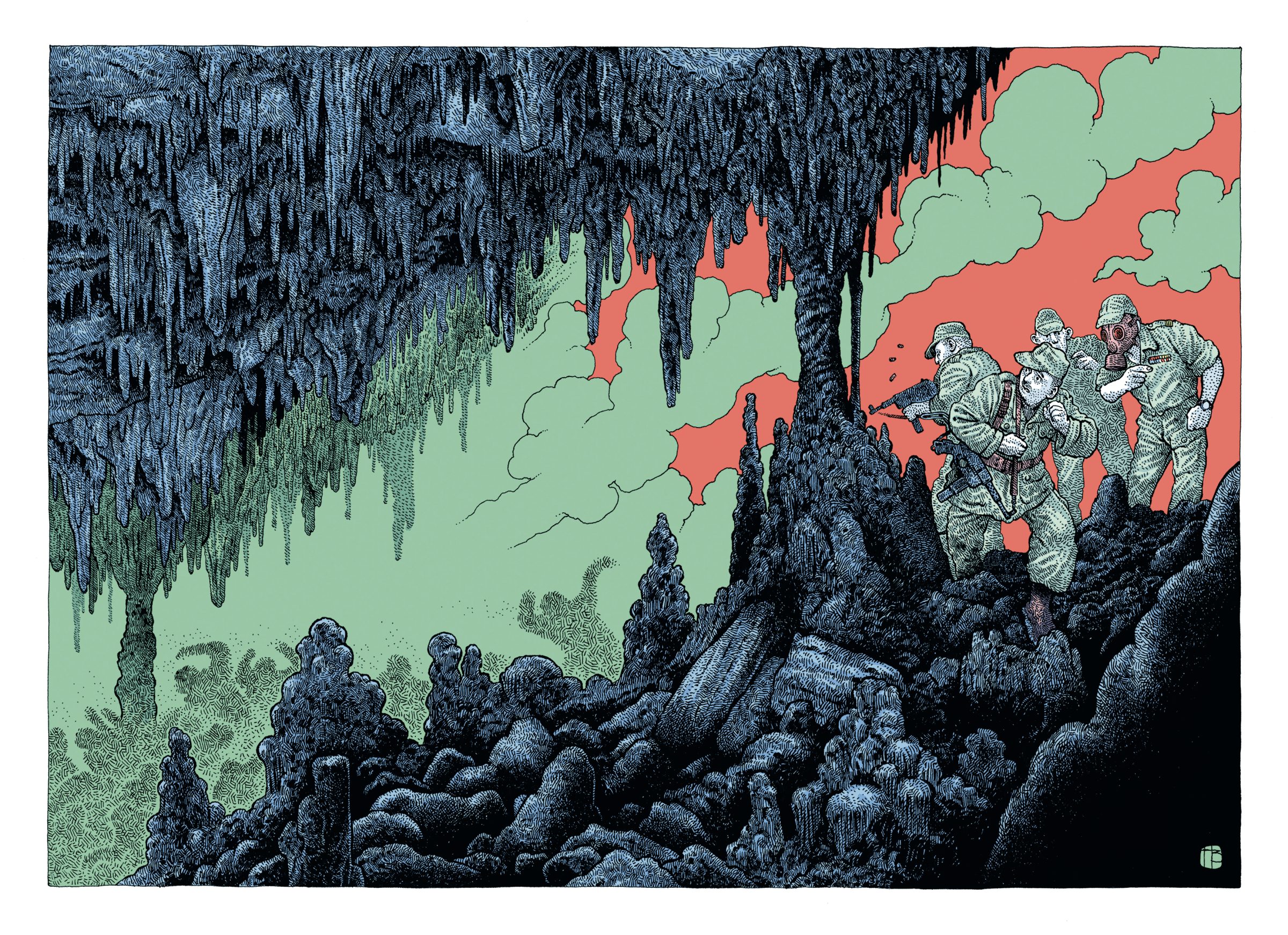

Jean a 21 ans quand il est intégré à un commando spécialisé en combats souterrains, dans les Aurès, dans le nord-est de l’Algérie. Les indépendantistes algériens de l’ALN (Armée de libération nationale, bras armé du FLN) se cachaient dans les multiples grottes de cette région montagneuse pour échapper à l’armée française. Ils utilisaient les gigantesques réseaux souterrains autant que les anfractuosités pour se déplacer secrètement ou se réunir. Les abris devenaient des centres de repos, de commandement, de réparation ou de stockage d’armes et de munitions, des hôpitaux ou des réserves de nourriture.

L’unité de Jean était sollicitée pour « neutraliser » ou « réduire » ces grottes, selon le vocabulaire militaire. Avec leur barda, toujours prêts, ils pouvaient être héliportés à tout moment, depuis la base de Batna, la « capitale » des Aurès. « On entrait par deux. Comme ça, en cas de problème, il n’y avait que deux morts. L’un avançait avec son arme, l’autre avec la lampe torche, en rampant ou accroupi. » Ils fouillaient les coins sombres, en délogeaient leurs occupants algériens, puis dynamitaient l’entrée pour que d’autres n’y retournent pas. « Nous étions des rats d’égout. On sortait couverts de boue. »

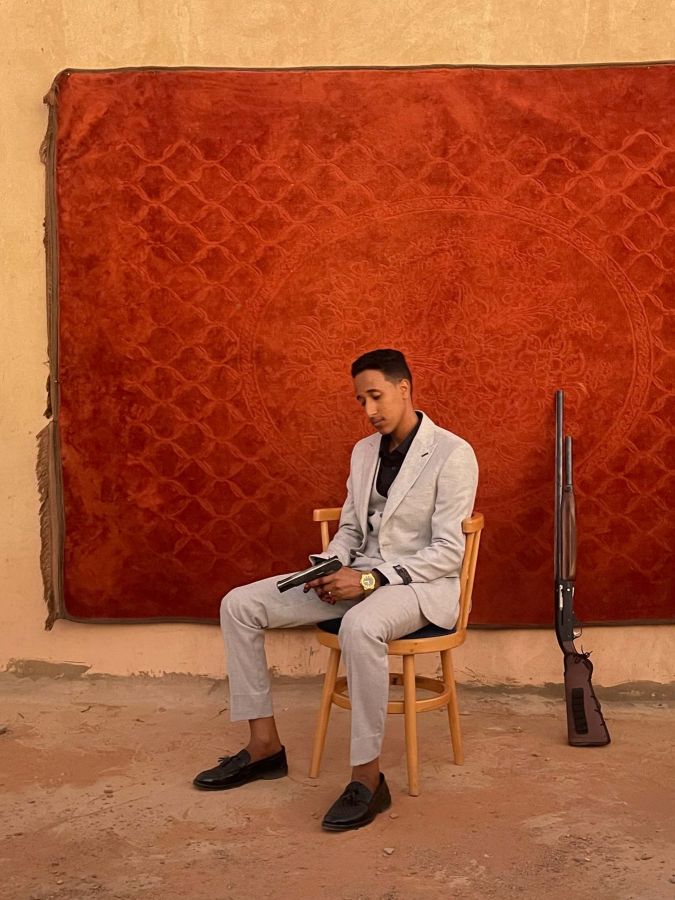

Jean ouvre une valise en alu, décorée d’une pin-up des années 1950. Ses souvenirs y sont rassemblés. « Je suis envoyé dans le désert, à Tolga, à 150 kilomètres au sud-ouest de Batna, le 23 décembre 1959. Un lieu nous a été indiqué par un prisonnier, continue-t-il. Au pied d’un dattier, un trou d’homme. Au bout de six mètres, un ruisseau d’irrigation. On ne peut circuler qu’à quatre pattes. Une trentaine de mètres. Du sable immergé, des traces de pas. Je suis vigilant. Une explosion, on nous tire dessus. Le haut de la galerie tombe sur nous. Ça fait un coude, face à un muret, l’assaillant est derrière. » Le boyau est étroit, Jean n’arrive pas à tirer. Il craint de se blesser en lançant une de ses grenades. Il crie de se rendre, les tirs reprennent. Alors il dépose un large pot de gaz qu’il allume et s’en va. « On a fait les 150 kilomètres pour rentrer et personne n’a parlé. La surface a été décapée au bulldozer le lendemain et ils ont découvert dix cadavres. »

Il me montre la Médaille militaire qu’il a reçue pour ce fait d’armes. La plus haute distinction pour les hommes du rang. « Dix personnes qu’on a tuées… insiste-t-il, accablé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais… Depuis que j’ai été chasseur et chassé, je n’ai jamais touché un fusil. »

« On fouillait la grotte, on la gazait »

Jean me tend une photographie en noir et blanc, où il pose à côté d’un camion, dans le désert de Tolga, avec un binôme de la section de grottes, aussi dénommée section armes spéciales. Ils portent une tunique claire et un masque à gaz, comme dans un vieux film de science-fiction. « On employait des gaz. C’était ça, le “spécial” de notre section. Ça, fallait pas en parler. On fouillait la grotte, on la gazait et, si possible, on faisait sauter l’entrée.

— C’était quoi ces gaz ?

— J’en ai jamais su la composition. Ça se présentait en grenades ou en pots qui avaient la valeur de cinquante grenades. Comme des pots de confiture de 5 kilos.

— Il y avait quelque chose marqué dessus ?

— Je me souviens pas.

— Le gaz, il avait une odeur ou une couleur ?

— L’odeur, c’est secondaire, on reste pas à le renifler. La couleur, j’ai pas souvenance. La première fois qu’on s’est servis de ce gaz, on s’est retrouvés avec des brûlures partout où on transpirait. On a protesté et on nous a fourni des protections étanches. Des tenues en caoutchouc butyle. On nous avait déjà fourni des masques à gaz. »

Les grenades et les pots, que Jean n’avait pas le droit de faire circuler, étaient réservés à sa section. « On était les seuls à avoir cette tactique. » Il ne posait pas de question. Une fois rentré au cantonnement, il n’en parlait pas avec ses camarades et comptait les jours. À son retour d’Algérie, il s’est noyé dans le travail et s’oubliait sur sa moto. « Ça a été un mutisme total. » Jean n’a jamais voulu d’enfants, par peur de les voir participer à une autre guerre. Il a monté et géré un centre d’accueil par le travail pour personnes handicapées. Trente ans plus tard, ses souvenirs militaires ont resurgi de façon si violente qu’il a quitté la vie professionnelle. On parle aujourd’hui de « syndrome post-traumatique ». Il conclut : « On a gazé les Algériens. »

Je ne suis pas tombée sur Jean par hasard, j’ai fouillé le Net à la recherche d’anciens qui ont combattu dans les grottes. Je voulais trouver des preuves pour réaliser un film documentaire après qu’en 2020 Christophe Lafaye, docteur en histoire contemporaine, m’eut envoyé ce mot : « À propos de l’Algérie, Claire, il faut qu’on parle. » En bon pédagogue, cet enseignant quadragénaire a pris des heures pour détailler ses années de recherches. En voici un résumé, allégé du jargon militaire : dès 1956, l’armée française cherche à déloger les indépendantistes algériens de leurs caches souterraines. Après des opérations expérimentales, le gouvernement valide la création d’une batterie armes spéciales (au 411e régiment d’artillerie antiaérienne) chargée d’opérer dans les grottes.

Fin 1958, des sections de grottes sont créées un peu partout en Algérie, formées par cette batterie. En 1959, le général Maurice Challe (un des quatre du putsch des généraux à Alger en avril 1961) enclenche une offensive militaire d’ouest en est, couplée à des déplacements forcés et massifs de population. Les soldats vident les villages et regroupent les Algériens dans des camps. Les discrètes sections de grottes constituent un élément primordial de ce rouleau compresseur. À peine formées, elles sont multipliées, systématisées, étendues à plusieurs corps d’armées et utilisées jusqu’à l’indépendance.

Curieuse, j’ai mis le nez dans les archives cinématographiques sur l’Algérie, pour découvrir que Louis Malle s’était lui-même attelé à la réalisation d’un film sur le sujet, en 1962. Le cinéaste préparait une adaptation de La Grotte, un livre écrit en 1961 par le général Georges Buis. À la Cinémathèque française, qui conserve les archives de Louis Malle, aucun film, mais des carnets à spirales, noircis de pattes de mouche. Sur une page, le réalisateur retrace une rencontre : « Un sergent de 24 ans, ayant l’air d’en avoir dix de plus, spécialiste du génie des grottes. Il sort des documents militaires, plans et photos de “nettoyage” de grottes. Nez cassé, yeux saillants, fixes et presque aveugles de rage intérieure. Regret de n’avoir pas branché le magnétophone. Mais qu’est-ce que ça aurait prouvé ? Que la guerre n’est pas belle. »

Dans un coin du carnet, comme un indice, deux noms. J’envoie ma trouvaille à Christophe Lafaye, qui reconnaît l’un d’eux.

« J’ai perdu 20 kilos en trois mois »

Nous atterrissons en Franche-Comté, dans une maison de retraite. Armand est chétif et bavard, le cheveux roux encore fou pour ses 83 ans. Sa routine commence à 6 heures : gymnastique, toilette, habillage, rangement « au carré », me précise-t-il : « On n’est pas militaire pour rien. » C’est plus que carré chez Armand, c’est géométrique. Une myriade d’objets sont positionnés en parallèle ou à la perpendiculaire. Sur le lit et les meubles trônent neuf stylos, douze peluches, quatre montres, la Médaille militaire (encore une !), une calculatrice, un drapeau français, des photos de sa défunte femme – « une douceur ». Au mur, un cliché noir et blanc où il pose, en uniforme, en Algérie.

Armand, suivant les pas d’un père officier qu’il admirait, s’engage en 1956 et rejoint les commandos en Algérie. Sa petite taille lui vaut d’être intégré dans une section de grottes, durant vingt-sept mois. « On me surnommait “le Rat”, parce que j’allais partout. Je suis petit, très fin. Je pouvais me faufiler. » Le massif du Djurdjura où il est affecté est la plus longue chaîne montagneuse de Kabylie, 110 kilomètres en bordure de Méditerranée. Les plus hauts sommets culminent à 2 300 mètres, les cols à 1 000 mètres. Les cavernes sont innombrables. L’unité d’Armand peut y passer une heure comme une journée, perdue dans les profondeurs et leurs infinies ramifications.

« Il faut pas avoir peur. On fait celui qu’a pas la trouille, mais on a la trouille », confie Armand. Son visage grimace. « Excusez-moi, mais on bande que d’une couille. » Un souvenir le hante. Lors d’une opération, la tête décapitée d’un camarade roule à ses pieds. « J’ai mes pataugas pleins de sang. » Il se venge en tirant à bout portant dans l’œil d’un Algérien débusqué dans la grotte. « C’est bête. C’est la hargne. »

En janvier 1960, Armand est pris dans une fusillade à l’intérieur d’une grotte à Palestro (l’actuelle Lakhdaria). Son masque est arraché : « Après, je sais pas. Je me suis retrouvé à l’hôpital à Tizi Ouzou, en Grande Kabylie, pendant vingt jours. C’est long, vingt jours d’hôpital pour une seconde d’inhalation […]. J’ai perdu 20 kilos en trois mois. C’étaient des gaz lourds, couleur verdâtre. »

Et l’odeur ? « Elle était âcre. Comme certains produits qu’on emploie pour nettoyer, exactement la même odeur […]. On appelait ça les “chandelles à gaz”, qui équivalaient à des centaines de grenades. Celui gazé par ça, s’il restait un quart d’heure, il était mort, asphyxié. Ça attaquait les poumons. »

« Secret de la défense nationale »

Armand ne s’en soucie guère. Une fois rentré d’Algérie, il est pris de cauchemars, suées nocturnes, crises d’angoisse, absences, insomnies… « Ça ne passe pas. » Il reçoit une pension d’invalidité pour blessures psychologiques, la Médaille militaire en 1980. Mais ne s’intéresse pas à la question du gaz auquel il a été exposé. Les commandos ne devaient pas parler de leurs « armes spéciales ». Le silence a été gardé. « Les opérations étaient secrètes, me précise l’historien Christophe Lafaye. Et les archives des sections de grottes étaient classées secret de la défense nationale. Seuls quelques personnes habilitées et de rares historiens avec dérogation y ont eu accès. Les cartons sont principalement conservés par le service historique de la défense, le SHD, à Vincennes. »

En 2008, le Code du patrimoine a été modifié par le législateur. Les documents classés secret-défense sont devenus libres d’accès, passé un délai de cinquante ans (cent, dans certains cas), sauf s’ils touchent aux localisations ou à l’élaboration d’armes de destruction massive. Une avancée pour l’étude des archives de la guerre d’Algérie. Deux chercheurs se mettent sur le sujet en 2015. L’un, que je surnommerai « le Colonel », car il n’a pas souhaité me parler, est militaire de carrière. Il a l’autorisation de consulter les documents du SHD pour écrire une thèse. L’autre historien, Christophe Lafaye, ambitionne d’élaborer une comparaison sur l’usage des armes spéciales entre différentes guerres de décolonisation. En premier lieu, il décide de questionner les anciens combattants français avant qu’ils ne décèdent. Certains, découvre-t-il, possèdent des documents uniques.

Dans la maison de retraite, Armand étale sur son lit une série de photographies en noir et blanc, qui font briller les yeux de Christophe, car elles ont échappé à la censure militaire. On y voit des soldats français, l’un avec une mitraillette, l’autre avec une combinaison, qui font cercle autour d’un trou dans la roche. Sur une autre, l’un sort d’une cavité, l’échelle de cordes à côté. Tous portent un masque. Mais pas de grenade ou de pot de gaz visibles sur ces images.

Les effets dévastateurs des gaz de combat, développés et utilisés durant la Première Guerre mondiale, ont effrayé l’Europe au point que l’usage en a été interdit en 1925, avec la signature du protocole de Genève, sous l’égide de l’ONU. Bannis en guerre, ils pouvaient cependant être produits et stockés à des fins de défense. En 1959, le gouvernement français parle de « maintien de l’ordre » et non de guerre de décolonisation en Algérie, encore moins de guerre d’indépendance. Dès 1956, sous le sceau du secret-défense, le gouvernement valide l’usage de gaz toxiques. Ces armes chimiques, ou « matériel Z », rejoignent les armes spéciales (nucléaire, bactériologique, chimique). « Ils s’en foutaient, conclut Armand. Ce qui est interdit, on fait quand même. En Algérie, y a eu des trucs, hein ! »

À l’époque, il n’a pas été fait de film sur la guerre d’Algérie, ni par Louis Malle ni par quelqu’un d’autre. Dire la vérité n’était pas possible.

Volker Schlöndorff, cinéaste alors assistant du réalisateur français

Armand dit qu’il a rencontré Louis Malle, mais que ça n’a mené à rien. Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff, alors assistant du réalisateur français, me le confirme par e-mail : « À l’époque, il n’a pas été fait de film sur la guerre d’Algérie, ni par Louis ni par quelqu’un d’autre. Dire la vérité n’était pas possible, pas dans une industrie cinématographique presque étatique. » Des Algériens et des Français ont eu beau témoigner de l’usage de gaz – du napalm, entre autres –, la question du chimique en Algérie est restée secrète durant trente ans.

En 1997, Vincent Jauvert, un journaliste du Nouvel Observateur, sort une longue enquête sur B2 Namous, une ancienne base militaire française secrète située dans le Sahara, près de Beni Ounif, à une poignée de kilomètres de la frontière marocaine. Il révèle que, des années 1930 aux années 1970, la France y a testé des armes chimiques et bactériologiques, sur un polygone d’essai de 100 kilomètres de long sur 60 de large. Plusieurs soldats des sections de grottes ont participé à ces essais, note Christophe Lafaye. Ils étaient chargés, durant un à deux mois, de tirer les pièces d’artillerie ou d’assurer la protection des personnes sur place. Des obus de toutes sortes, contenant un gaz mortel, étaient tirés sur de petites cibles animales.

En pleine guerre froide, l’arsenal chimique secret était une fierté française bien gardée. Le ministre de la Défense de l’époque, Pierre Messmer, a confirmé au journaliste du Nouvel Observateur qu’une annexe secrète aux accords d’évian, signés le 18 mars 1962, avait permis à la France de conserver B2 Namous après l’indépendance de l’Algérie. Rachid Benyelles, un ancien général algérien, a par la suite affirmé dans son autobiographie que cet accord avait perduré jusqu’en 1986. On n’en sait guère plus. « La question est ultrasensible car il s’agit de raison d’État pour la France et pour l’Algérie, m’explique Christophe Lafaye. Les deux pays ne veulent pas que cela devienne un sujet de discorde. »

Les habitants de Figuig, une ville marocaine toute proche de B2 Namous, ont commencé à exprimer des inquiétudes dans les années 1990, face au nombre anormalement élevé de cancers et d’autres maladies dans les familles, ainsi que de morts dans leurs cheptels. La pollution des sols par les armes chimiques n’a jamais été évoquée publiquement par les autorités françaises et algériennes.D’autant qu’en 1997 le traité d’interdiction des armes de destruction massive, signé par la France, entre en vigueur. Les armes chimiques en font partie. S’il y a production, elle doit être stoppée et les stocks, détruits. En 2013, le gouvernement français s’est fait le héraut de la lutte contre l’usage des armes chimiques quand le dictateur syrien Bachar el-Assad a utilisé contre son peuple le mortel gaz sarin. La France parlait en connaissance de cause : c’est un toxique testé grandeur nature à B2 Namous, après avoir été fabriqué au centre d’études du Bouchet, en banlieue parisienne. Une information révélée au journaliste du Nouvel Observateur par un ancien chimiste de ce centre.

Fin 2019, « le Colonel » poursuit son travail d’historien sur les sections de grottes, le nez dans les archives du SHD. Un matin, des hommes de la Direction générale de la sécurité intérieure, le renseignement français, débarquent pour perquisitionner son appartement. Son ordinateur, ses disques durs, son téléphone et tous ses documents liés à l’Algérie sont saisis. Ils fouillent aussi son lieu de travail, devant ses collègues. « Le Colonel » est soupçonné de compromission du secret-défense, un délit passible d’un maximum de cinq ans de prison ferme et de 75 000 euros d’amende. L’historien militaire est humilié. Début 2022, aucune suite judiciaire n’avait été donnée à sa perquisition.

L’incident signe le début d’une bataille entre l’État et les chercheurs, confrontés à une restriction sans précédent de l’accès aux archives militaires d’Algérie : dans le cadre de la réforme du secret-défense, une directive mise en application au SHD en décembre 2019 stipule que les dossiers estampillés « secret », jusque-là librement consultables passé un délai de cinquante ans, en vertu de la révision de la loi de 2008, ne le sont plus. Ils doivent être vérifiés page par page. Certaines archives sont refermées au moment où le président Emmanuel Macron demande un travail de mémoire sur la guerre d’indépendance algérienne. Un collectif d’historiens, d’archivistes et de proches de disparus saisit le Conseil d’État.

« Le grand tabou du chimique »

« Nous sommes dans un vrai-faux exercice de mémoire, se scandalise Christophe Lafaye. Pour moi, ce sujet est très sensible pour la République. C’est le grand tabou du chimique. » Faute d’accès aux archives, l’historien accumule les témoignages oraux et réunit le maximum de documents appartenant aux anciens combattants. L’un d’eux s’est retrouvé pris dans une bataille juridique contre le ministère de la Défense. Christophe me conduit chez lui.

Yves vit dans une maison biscornue, au fond d’un sous-bois alsacien. L’entrée est marquée d’un panneau militaire : « Danger mines ». On longe un étang, on contourne un doberman enchaîné, on esquive les oies et on repousse deux molosses chiots. Yves, 86 ans, nous accueille avec le sourire, une voix rauque et une respiration sifflante. Dans une main, une bouteille de concentration d’oxygène, dans le nez, un tuyau d’inhalation. Ses yeux bleus étincellent. On s’attable dans l’étroite cuisine pour qu’il nous confie sa vie de parachutiste, ancien de la 75e compagnie du génie aéroporté, débarqué en Algérie en 1956.

Né dans une famille de militaires, le jeune Yves compte faire carrière comme son père, qui s’est illustré durant la Seconde Guerre mondiale et dans la guerre de décolonisation en Indochine. Après trente mois sous les drapeaux, Yves rempile. Il veut rester en Algérie. Il y passera quatre ans. « J’aimais mieux le combat que l’administration. » En 1959, sa section de grottes est créée. Il est choisi pour commander un groupe. Ses récits du feu sont nombreux et effrayants. « Les grottes, c’est incroyable. Là-dedans, on n’est pas des surhommes. J’ai su me mettre à l’égal des gars qui étaient dedans. Je préférais être sous terre qu’au jour. Dans les grottes, vous ne voyez pas. Vous y allez à l’instinct. Les coups de feu, ça résonne, vous êtes abasourdis ! Mais y a peu d’appréhension. » Yves a été décoré de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire. C’est un dur à cuire. « Je suis comme ça, mais y a des gars qui sont pas faits pour ça, qui n’auraient jamais dû aller là-dedans. Y en a, des gars, qui ont meublé les instituts psychiatriques en France, après la guerre d’Algérie ! »

« Des bronches comme du cuivre »

Yves a été touché par les gaz. Au début, son corps s’est « comme qui dirait accoutumé », mais sa barbe a nui à l’hermétisme du masque. Le 14 octobre 1959, il « tombe dans les vapes » et se retrouve deux jours à l’antenne médicale de Beni Aziz – qu’il appelle « Chevreul » comme à l’époque coloniale –, une cité située à 60 kilomètres au nord de Sétif. « Pas grave. » Il en respire encore en 1960. De retour dans le civil, six ans plus tard, il tombe malade à répétition : « Des bronchites et des conneries comme ça, inimaginables. J’ai les bronches qui sont comme du cuivre, qui ont brûlé. »

Après plusieurs hospitalisations, le vétéran demande en 2008 une revalorisation de sa pension d’invalidité, que le ministère de la Défense lui refuse. Yves conteste la décision devant le tribunal des pensions militaires. « Le ministère de la Défense ne reconnaissait pas les gaz », se rappelle Yves, réglo et fort en gueule. « Alors il fabule le vieux, c’est un gogol ! On ne peut pas être pris au sérieux, y a plus rien, pas d’informations là-dessus […] Donc le vieux déboulonne. Le soleil d’Algérie a tapé ! » Il sort ses dossiers et étale les documents : neuf ans de bataille administrative, avec témoins, expertises et contre-expertises. « C’était pas contre l’armée, attention ! C’était contre le ministère ! »

En 2016, Yves est victime d’un infarctus. À la fin de l’année, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Besançon conclut que son insuffisance respiratoire « est entièrement imputable au service ». Il obtient sa pension. Sur le jugement, je peux lire ces mots : « la diphénylaminochlorarsine (adamsite ou DM) et la chloracétophénone (ou CN) ». Et encore : « Ces gaz CND, CN2D et CN DM sont létaux en milieu fermé. » Des gaz de combat puissants qui provoquent brûlures, toux, maux de gorge et de tête, nausées persistantes, vomissements. Ils étaient utilisés pour faire des prisonniers, pas pour tuer, me précisent les vétérans. Mais les cadavres portaient les traces crues de l’asphyxie, à cause de la concentration de gaz, respirée en un temps court.

Les sections étaient souvent appelées quand la grotte était vide, pour l’« infecter ». Le CN2D, par sa composition, restait accroché aux parois, comme de la poussière. Il la « neutralisait » longtemps car le moindre mouvement à l’intérieur soulevait le gaz. « Excusez-moi de parler comme un militaire, vulgaire quoi : on est des beaux dégueulasses ! On aurait dû dévoiler ça avant, s’énerve Yves. Parce que combien de civils ont dû retourner dans les grottes, hein ? Les gosses et tout ça ? » Aucun des vétérans rencontrés ne sait combien de temps le gaz reste actif ; certains parlent de mois, d’autres d’années. Ils mentionnent d’autres gaz plus mortels que le CN2D, sans preuve.

« Ceux qui étaient debout sortaient »

Yves, Armand, Jean et ceux qu’a rencontrés Christophe Lafaye affirment qu’ils ont laissé les cadavres de combattants algériens dans les grottes. « Ceux qui étaient debout sortaient. Les morts sont restés… » Derrière les entrées détruites. Le nombre de disparus de cette guerre souterraine est inconnu. Leurs familles n’ont pas su s’ils étaient morts et dans quelles conditions. Certains proches voudraient retrouver les corps des anciens résistants, quand d’autres leur rendent hommage devant les entrées des grottes répertoriées. Ils n’ont pas eu de sépulture pour pleurer.

Le total des opérations souterraines est inconnu. « Toujours pareil : secret, lâche Yves. Je pense qu’on était un effectif de 2 000 à 2 500 gars en Algérie. » Yves a participé à 95 opérations de grottes. Armand et Jean, à une trentaine, chacun dans une section différente ; ça donne un ordre de grandeur, d’une ampleur insoupçonnée.

Les archives militaires de la guerre d’Algérie contiennent l’historique des sections de grottes et les comptes-rendus des opérations : localisations, descriptions, dates, type de munitions, quantités utilisées, résultats. Une recherche titanesque attend les historiens, qui pourrait permettre aux Algériens de savoir où se trouvent les corps de leurs proches. Comme un pas, dans un processus de réconciliation. En 2021, Christophe Lafaye demande au SHD la consultation d’un carton d’archives lié à l’utilisation des armes spéciales en Algérie. Le ministère des Armées s’y oppose, au motif que ce carton concerne des armes de destruction massive. Christophe fait appel de cette décision auprès d’une commission administrative, qui refuse la consultation des trois quarts des documents, sans avoir pu en examiner aucun. Au même moment pourtant, la ministre de la Culture fait ouvrir les archives judiciaires de la guerre. Un pas en avant, un pas en arrière…

Pour Yves, « tout ça, c’est une question politique, ça nous regarde pas, nous les militaires ». Il ne se soucie pas tant du montant de sa pension que de la reconnaissance qu’elle implique. Un de ses anciens camarades de section, atteint d’une maladie respiratoire, est décédé avant de passer au tribunal. Il tient à le faire déclarer « mort pour la France », à titre posthume. Yves raconte son histoire car il est persuadé qu’il y a eu d’autres soldats touchés par les gaz, d’innombrables anciens combattants algériens et des civils. « Y a des injustices partout. Mais j’irai au bout. Le bon Dieu veut pas de moi. »