Ma notoriété dans la prison a basculé le lundi, lorsque Africa Intelligence, le média pour lequel je travaille, a décidé de rendre publique mon arrestation. Committee to Protect Journalists, Human Rights Watch, Reporters sans frontières, une bonne partie de la presse française et quelques titres anglo-saxons ont répondu présents, avec ma tronche – photo choisie par la famille – en bonus. Un journaliste européen emprisonné en Éthiopie, c’était une première depuis 2012. Je suis subitement devenu célèbre parmi les détenus. Durant les quatre premiers jours, je m’étais contenté de leur dire que j’étais là « parce que [j’avais] eu une conversation avec un ami ». Une explication suffisamment sibylline pour décourager les curiosités. Mais le week-end n’a pas suffi à mon ambassade pour me faire libérer, et l’affaire est devenue judiciaire. Un procès aux contours surréalistes a été planifié, à la hâte, pour le vendredi suivant. Une perspective peu engageante dans un pays où la presse a été réduite à la fonction de passe-plat. D’où la nécessité de sortir l’artillerie lourde.

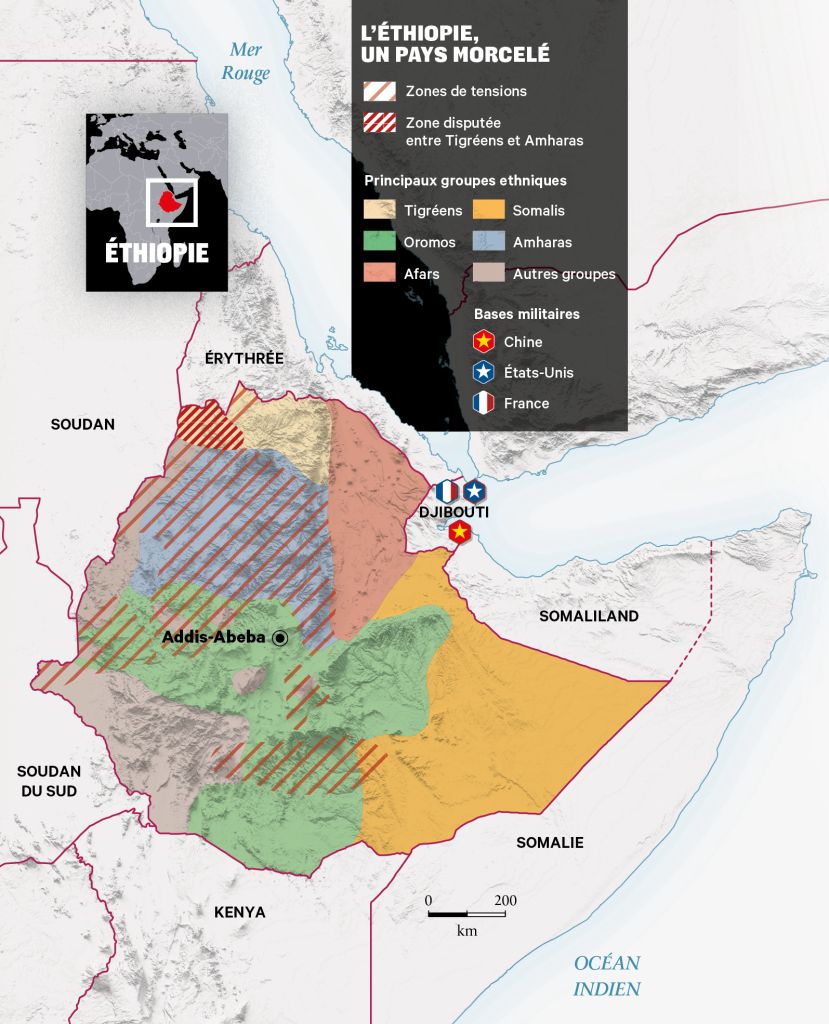

« L’ami », avec lequel je me suis fait cravater, Battee Urgeessaa, est un opposant au régime du Premier ministre Abiy Ahmed. Je l’avais sollicité pour discuter de manière informelle de la situation en Oromia. Cette région, qui représente environ 25 % de la population éthiopienne pour plus d’un tiers de la superficie du pays, est le théâtre d’une guerre depuis fin 2018. Le gouvernement y combat un groupe rebelle autonomiste qui a fait scission avec le parti de Battee Urgeessaa, le Front de libération oromo (OLF, en anglais).

J’ai vécu en Éthiopie entre 2013 et 2017, je travaille sur la région depuis plus d’une décennie. Je sais que rencontrer un opposant, même en étant accrédité – pour couvrir le sommet de l’Union africaine, qui s’est clôturé quelques jours plus tôt –, peut engendrer quelques heures de garde à vue. Mais, en

ce début 2024, le régime éthiopien est aux abois. La pandémie de Covid-19, la multiplication des violences communautaires et des crises régionales ont durablement entamé la légitimité d’Abiy Ahmed. Ses comportements erratiques, ses discours incendiaires et sa soif de pouvoir ont vite effacé l’aura du prix Nobel de la paix qui lui a été décerné en 2019 pour avoir réconcilié son pays avec l’Érythrée voisine. Les deux États sont aujourd’hui de nouveau à couteaux tirés. Et, dans cette fuite en avant, c’est le dernier empire non colonial d’Afrique qui vacille.

Opposants embastillés

Le jour de notre arrestation, Battee Urgeessaa m’a donné rendez-vous à 14 heures au Skylight Hotel, un immense établissement flambant neuf, près de l’aéroport d’Addis-Abeba, pensant certainement que nous y serions noyés dans les incessants va-et-vient. Sur la terrasse tout en longueur et bordée d’une pelouse mal taillée, une dizaine de tables sont alignées. Désertes. « Il y a un peu de vent, mais on sera tranquille pour discuter », glisse mon homme, en costume bleu. Il commande un macchiato, je prends une eau pétillante, lui précisant que, pour notre sécurité à tous les deux, je n’enregistrerai pas la conversation ni ne prendrai de notes.

Battee n’est pas inquiet. Il est venu pour parler. C’est la fonction qu’il a longtemps occupée à l’OLF : porte-parole. Il sort d’ailleurs d’une interview sur une chaîne de télé oromo. D’un ton professoral, dans un anglais soigné empreint d’un fort accent éthiopien, il déroule son argumentaire, avec un rare souci du détail. J’aimerais discuter du conflit actuel, mais il tient à ce que le contexte historique soit au clair et l’échange tourne vite au monologue. Tout y passe : des origines de la lutte armée dans les années 1970 à l’exil des dirigeants de son parti en Érythrée au début des années 2000. Il s’attarde un moment sur la « trahison » de 2018 : lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir, il leur a offert de rentrer en Éthiopie, en rendant les armes tout en continuant leur combat politique de manière pacifique. Une partie a refusé et pris le maquis. Les autres sont rentrés à Addis-Abeba, où le jeune chef du gouvernement n’a pas tardé pas à renier sa parole, et embastiller les uns après les autres les membres de l’OLF qui avaient accepté sa proposition. Battee a été emprisonné, et libéré en 2022, pour raisons médicales. Depuis, il ne manque jamais une occasion d’égratigner le régime.

Nous échangeons depuis une bonne demi-heure lorsqu’un homme fait irruption sur la terrasse. Il abaisse ses lunettes rectangulaires et nous toise un moment avant de prendre place à la table la plus proche, renvoyant la serveuse sans commander. Dix minutes s’écoulent, durant lesquelles ma concentration oscille entre mon interlocuteur et l’homme aux lunettes. Qui recule sa chaise pour se rapprocher de Battee. J’interromps le monologue et fais part de mon inquiétude. Nous nous décalons de trois tables. Un officier de police fédérale en uniforme fait à son tour irruption et prend place à côté de l’autre visiteur. Il est trop tard pour se faire la malle.

Vers 15 h 30, deux jeunes hommes arrivent en renfort, nous présentent une carte à moitié déchirée et nous demandent en amharique – la langue véhiculaire éthiopienne – de les suivre. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter, c’est un contrôle de police « de routine ». Quatre heures au poste suffisent en général à solder l’affaire. Je ne suis pas inquiet.

Pas de gyrophare ni de menottes. Nous suivons les deux jeunes hommes, en claquettes deux mètres devant nous, le long de l’immense boulevard qui relie l’aéroport à Meskel Square, la place des défilés et des célébrations officielles. Battee sort son téléphone et tente de prévenir son parti, déclenchant les protestations molles de nos ravisseurs. Je profite du flottement pour alerter Paul, mon rédacteur en chef à Paris. Après une vingtaine de minutes de marche, notre convoi arrive au poste de police Bole Rwanda. Un petit commissariat de quartier, où un interrogateur finit par nous recevoir, dans l’une des cahutes en tôle qui bordent une petite cour. L’espion de la terrasse est là. Il observe en silence. Battee, d’une voix douce, explique le caractère informel de notre entretien. Qu’un ami nous a mis en relation.

« Quel est cet ami ?

— Un proche de Shimelis Abdisa, le gouverneur de la région Oromo.

— Comment se nomme-t-il ? »

Les mêmes questions sont répétées, Battee reformule calmement. « Nous ne nous connaissions pas ce matin. » « Non, ce n’était pas une interview. » « Non, il n’y a pas d’enregistrement. » « Oui, nous discutions des affaires éthiopiennes. » « Il n’y a pas de détails à donner, notre échange était généraliste. » L’inquiétude grandissant, je me risque à demander ce qui nous est reproché. Je suis accusé d’espionnage, Battee de trahison de secrets d’État. Nous serons transférés ce soir : l’interrogateur semble soulagé de se débarrasser du dossier.

Guerre sanglante

Les accusations sont lourdes. Battee risque sa tête, et moi plusieurs décennies derrière les barreaux. Le régime s’est durci depuis l’arrivée d’Abiy Ahmed. Pour consolider son pouvoir, cet ancien du cyber-renseignement n’a pas seulement fait la guerre en Oromia. Il s’est aussi employé à mettre au pas un appareil sécuritaire jusqu’alors acquis au Front de libération du peuple du Tigré (le TPLF, en anglais), qui a régné sur l’Éthiopie avant lui. En trois décennies, ce parti d’inspiration marxiste a tissé une toile tentaculaire. Bien qu’ils ne représentent qu’une petite portion de la population, les Tigréens ont contribué à libérer l’Éthiopie du régime communiste du Derg en 1991. Le TPLF a construit son assise sur cette aura, et s’est accaparé les ressources économiques du pays, suscitant un fort ressentiment. Notamment au sein de la communauté amhara, qui a gouverné l’empire éthiopien pendant la majeure partie du XXe siècle.

En soufflant sur les braises communautaires, Abiy Ahmed s’est engagé en 2020 dans une autre guerre sanglante contre les anciens dirigeants tigréens, retranchés dans leur région nordiste. En deux ans, le conflit a tué plusieurs centaines de milliers de personnes et s’est soldé en 2022 par un accord de paix à l’avantage du gouvernement fédéral. Mais de nombreux alliés du Premier ministre, et particulièrement en région amhara, souhaitaient l’anéantissement total du TPLF. Vent debout contre cet accord de paix, ils se sont retournés contre Addis-Abeba. Un état de conflit et de suspicion permanent a petit à petit gagné tout le pays, jusqu’à la capitale. Entre 2019 et 2024, plus de 200 journalistes ont été arrêtés par le régime. On ne compte plus les disparitions d’opposants politiques, dont les plus chanceux sont emprisonnés sans décision de justice. Je crains que ce sort guette Battee.

Le jeune garde nous promet une cellule « première classe », dans la zone la plus éloignée des sanitaires.

Il fait nuit depuis plusieurs heures, lorsque nous entrons par une porte dérobée dans le commissariat de Bole Sub-City, l’un des plus importants districts de la ville. S’en échappe la rumeur d’un grand hangar. Après un interrogatoire zélé, l’inspecteur nous remet au maton de permanence. L’échalas à la peau très noire et au sourire bienveillant nous conduit à la consigne, où nos affaires sont répertoriées dans un registre relié. La pièce est remplie de ces volumes, empilés les uns sur les autres. Sac à dos, ceinture, lacets… Je cache ma montre sous la manche de ma chemise et obtiens de conserver mon carnet, avec plusieurs mois de prises de notes. Battee parvient à emporter 500 birrs – environ 8 euros au taux officiel de l’époque.

Le jeune garde nous promet une cellule « première classe ». Derrière lui, nous bifurquons le long d’une rigole pestilentielle donnant sur les sanitaires, que nous traversons pour pénétrer dans le hangar, baigné d’une forte odeur d’urine et de sueur. Dix grandes cellules, aux murs de 3 mètres de haut, sont réparties de part et d’autre d’un couloir. Au bout, une cour intérieure est surplombée par un mirador. De l’autre côté, le quartier des femmes doit compter trois ou quatre cellules. La « première classe » est au fond. C’est la zone la plus éloignée des sanitaires. La pièce mesure trente à quarante mètres carrés, dont les murs sont recouverts d’écritures et de dessins. Au sol, une petite trentaine d’hommes sont allongés. Le plus jeune a 11 ans. Tesfaye, un trentenaire en attente de jugement pour tentative de meurtre, est le taulier des lieux. Il nous obtient un petit matelas en bout de course. La couverture attendra. Al-Zubair, un Soudanais, et Sami, un Yéménite, viennent nous saluer, et nous tendent une bouteille d’eau potable. Nous n’avons pas bu depuis la terrasse de l’hôtel. Il est 23 heures quand la porte se referme derrière nous. Il fait froid.

Téléphone planqué

Six heures du matin. Battee est impatient : on nous a promis une entrevue avec le commissaire. Les néons accrochés au toit du hangar n’ont pas cessé de projeter sur les visages somnolents l’ombre du grillage en fer qui sert de plafond. Seuls les miaulements d’un chat et les allers-retours de mes colocataires vers la bassine qui sert d’urinoir ont troublé le bruit sourd d’une ventilation lointaine. Les résidents inspectent les recoins et coutures de leurs vêtements, en quête des punaises de lit qui ont dérangé leur nuit. Au fond, trois Chinois trentenaires distribuent des cigarettes à une poignée de visiteurs des cellules voisines contre quelques billets.

Avec Chan, le seul anglophone du trio, Battee négocie trois minutes de téléphone planqué sous une couverture contre 300 birrs – près de 5 euros – pour prévenir sa femme. Seuls les prisonniers pauvres ont pioché dans le plateau de pain rassis que les gardes ont laissé sur le sol. Les autres attendent le passage du livreur de thé et de beignets frits à l’huile de colza. En fonction de l’humeur, et de la profondeur des poches des matons, le livreur est autorisé à entrer, ou non. Les plus courageux font déjà la queue au seul robinet du site, dans la cour extérieure.

La matinée s’écoule au rythme des présentations. Asmelash, un Tigréen, est emprisonné pour usage de chèques en bois. « On m’a arnaqué », justifie-t-il. Depuis la guerre, les hommes d’affaires tigréens sont pris pour cible. Pendant le conflit, beaucoup ont tout perdu. Il nous prête son matelas pour la journée, avant de se diriger vers le parloir. Il a deux jeunes enfants et espère les voir aujourd’hui. La femme de Battee a tout fait pour y être avant l’heure du déjeuner, elle aussi. Rompue à l’exercice, elle a apporté deux survêtements, quelques débardeurs, des sous-vêtements, et un peu de cash qu’elle a dissimulé dans l’injera pliée, la galette de teff, une céréale à la base de la cuisine éthiopienne, qui servira à accompagner le repas. Ce jour-là, je ne mange pas, en espérant que nous serons sortis avant d’avoir à utiliser les « toilettes ».

Je demande une cigarette à Chan. Je n’ai pas fumé depuis trois ans.

Ce n’est qu’en fin de journée qu’un gamin vient rompre notre torpeur, et crier notre nom à la porte de la cellule. Derrière l’un des guichets vitrés de l’immeuble attenant au hangar, l’inspecteur Sirak Hailu nous attend, accompagné d’un petit homme, qui se présente en amharique comme un employé du ministère des Affaires étrangères. Son ample costume beige peine à dissimuler une importante bedaine. Cette fois, on ne nous propose pas de nous asseoir. « Vous pourriez être libérés dès ce soir, si vous le souhaitez, assène le premier sur un ton mielleux. Il vous suffit de nous donner le schéma de déverrouillage de vos téléphones. » Les appareils sont posés sur le bureau. Nous restons interdits. Le ton de l’employé de ministère se fait moins courtois.

« Je comprends votre position, traduit Sirak, mais vous n’avez pas à vous faire de souci. Nous voulons seulement écouter l’enregistrement de l’interview, vérifier que des secrets d’État n’ont pas été trahis. » Mortifié, Battee leur répète qu’il n’y a pas eu d’enregistrement. Il leur donne son code. Et m’enjoint discrètement de ne pas céder. « Vous savez, c’est une affaire sérieuse. Il s’agit de la sécurité de notre pays. Donnez-nous votre schéma. » Je m’obstine, ulcéré. Le visage fermé, les deux hommes m’écoutent aboyer mes arguments, puis me demandent de me calmer. Après dix minutes qui en paraissent trente, on nous renvoie en cellule. Un billet de 100 birrs plié dans une main tremblante, je demande à Chan une cigarette. Je n’ai pas fumé depuis trois ans. Il me l’offre.

Diplomates désemparés

C’est finalement samedi matin que nous comparaissons devant le juge. Le procureur déroule : « Depuis que vous êtes arrivé dans notre pays, officiellement pour couvrir le sommet de l’Union africaine, vous avez, avec entêtement, cherché à obtenir des informations sur des questions liées à la sécurité en Éthiopie, sans en avoir l’autorisation explicite. Vous êtes entré en contact avec des acteurs politiques, notamment liés à des milices interdites. Vous êtes suspecté d’appartenir au mouvement Fano [une milice amhara, NDLR], tandis que Battee Urgeessaa est suspecté d’être un Shene [un milicien oromo, NDLR]. Au cours de votre rendez-vous au Skylight Hotel jeudi, vous avez discuté des modalités possibles pour que les deux groupes s’unissent en vue de déstabiliser le pays, et créer le chaos. »

L’ambassade, qui a retrouvé notre trace la veille au soir, a envoyé un avocat, l’adjoint au consul, Guillaume Raquidel, et le deuxième conseiller, Charlélie Marie. À la lecture du réquisitoire, leurs visages se décomposent. Les Fano et les Shene sont certes deux mouvements rebelles qui donnent du fil à retordre au gouvernement, mais ce sont avant tout des rivaux, qui se livrent régulièrement bataille à la frontière entre leurs deux régions, à l’ouest du pays.

À la logorrhée du procureur, je rétorque maladroitement qu’il est absurde de penser que je travaille à un tel rapprochement. J’ajoute quelques banalités sur mon histoire avec l’Éthiopie. Avant d’être coupé par l’avocat, qui me voit vaciller. C’est au tour de Battee. Ses multiples incarcérations ont développé chez lui une étonnante résistance à la pression. Battee a été torturé. À plusieurs reprises. Cette fois-ci, les autorités ont décidé de respecter la loi, et de le présenter devant un juge dans les 48 heures suivant son arrestation. La présence d’un Européen à ses côtés y est peut-être pour quelque chose. À la sortie de l’audience, Charlélie cherche à résumer sa pensée : « Au moins, on a retrouvé votre trace, et nous disposons de leviers. Mais je ne vais pas vous cacher que la situation est bien merdique. »

Réfugiés abandonnés

La vie sociale s’organise dans la prison en groupes régionaux et linguistiques. Nous sommes dans la cellule des arabophones. Beaucoup sont des Soudanais qui ont fui la guerre. En 2023, après le début du conflit dans ce pays voisin de l’Éthiopie, Abiy Ahmed a promis aux réfugiés un accueil sans visa ni condition. Mais ceux présents ici ont tous été arrêtés pour des histoires de visa. C’est aussi le cas de l’immense majorité des détenus étrangers, principalement ouest-africains – Nigérians, Camerounais, Sierra-Léonais. Qui ont été regroupés dans les cellules les plus proches des sanitaires.

Charles, un rasta nigérian quadragénaire à la mine dépitée, résume : « Tu te fais attraper parce que ton visa a expiré. Ils te jettent en cellule. Tu paies la caution fixée par le juge, et après tu dois encore aller régler ce que tu dois à l’Immigration. » Le montant s’élève à plusieurs dizaines de dollars par jour d’expiration du document, payables uniquement en devises. Et l’horloge continue de tourner pendant que les détenus sont derrière les barreaux. « Ma femme est éthiopienne. Elle a payé la caution, mais ils ne me laissent pas sortir pour que je régularise ma situation. Ils veulent des garanties que tu ne vas pas disparaître dans la nature. Seule notre ambassade peut se porter garante. Et notre ambassade s’en fiche. Vous, les Blancs, au moins vos diplomates se bougent le cul. It’s fucked up, man. » Foutu.

Charles est là depuis trois mois. Certains, depuis près d’un an. L’État éthiopien réclame parfois à ces détenus des sommes à quatre zéros, en dollars. Charles finit par écourter la conversation pour se rendre à l’infirmerie. « Tu devrais y aller, c’est distrayant. Non, je suis pas malade, mais tous les soirs à 18 heures, si tu prétends que tu as un problème, on te file un numéro griffonné sur un bout de carton, et tu te fais une petite demi-heure dans le département médical, loin des odeurs de pisse. Les gardes sont cool, le médecin te laisse téléphoner, et on peut même regarder un peu la télé. Parfois y a du foot. »

« Racket généralisé »

Pris à la gorge par les effets cumulés de la pandémie de Covid et de la guerre dans le Tigré, l’Éthiopie récupère des dollars là où elle le peut. « On est passé à un système de racket généralisé, et ça se voit à tous les échelons de la société », m’a confié un diplomate occidental en marge du sommet de l’Union africaine. Le gouvernement éthiopien réinterprète régulièrement ses règles d’imposition fiscale et s’en prend à de nombreux investisseurs étrangers, dont certaines très grosses entreprises.

Pendant des mois, Addis-Abeba a négocié avec le FMI un plan de sauvetage, arraché de haute lutte fin juillet. Le programme, qui se chiffre à 3,4 milliards de dollars sur quatre ans, a été validé par l’institution de Bretton Woods en échange de mesures économiques que le gouvernement éthiopien rechignait jusqu’ici à mettre en place. Il s’est finalement résigné à appliquer un taux de change flottant à sa monnaie, le birr, au risque de provoquer une inflation incontrôlable et de pousser les Éthiopiens dans la rue. Un remède potentiellement plus violent que le poison.

Le plan de sauvetage a éloigné pour un temps le risque de défaut de paiement, et doit permettre au pays de renégocier sa dette extérieure, qui se chiffre à 28 milliards de dollars. Environ un quart de celle-ci est actuellement détenue par la Chine, qui a investi massivement au cours des deux dernières décennies dans la construction de routes, chemins de fer et usines en tous genres. Aujourd’hui, les investisseurs chinois se retirent les uns après les autres.

Mon codétenu Chan et ses acolytes sont très taiseux sur leur histoire. Sont-ils venus travailler sur ces chantiers de construction ? Avant notre arrivée, ils étaient sept prisonniers chinois. Plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été versés pour faire libérer les quatre premiers, nous raconte-t-on. Ceux qui restent se font régulièrement livrer, planqués dans des bouteilles de shampooing, cigarettes, recharges de téléphone, argent liquide, kétamine. Le soir, le petit pochon de poudre blanche, un anesthésiant pour chevaux très prisé dans les milieux festifs européens, tourne silencieusement dans la cellule, au rythme des inspirations nasales. La plupart des Éthiopiens passent leur tour. Sauf Tesfa, le chef de cellule. Il en a besoin pour dormir. Chan ne fait pas payer pour la kétamine.

Audience redoutée

Le mardi, ce sont l’ambassadeur, Rémi Maréchaux, et le consul, Paul Alonso, qui viennent en personne. Le numéro 2 du commissariat nous reçoit pour l’occasion dans son bureau. On nous enjoint d’échanger en anglais. Les nouvelles sont mitigées. Le personnel diplomatique de l’ambassade de France a été reçu au ministère des Affaires étrangères éthiopien. On leur a fait comprendre que la décision passera par le cabinet du Premier ministre et le directeur des services de renseignement éthiopiens. Mais ce dernier est en déplacement, en Thaïlande. Le Premier ministre est lui aussi à l’étranger. En attendant, la procédure judiciaire suit son cours. La prochaine audience du tribunal est prévue dans trois jours. Les deux diplomates veulent à tout prix l’éviter, pour ne pas entrer sur le terrain judiciaire. « On ne sait pas exactement combien vous risquez, mais ça peut chiffrer », glisse le consul. Je peine à dissimuler une certaine fébrilité.

Battee préfère voir le verre à moitié plein. « Ton ambassade finira par te faire libérer. Et peut-être moi aussi avec. Et ça aura permis de faire entendre notre cause à l’international. Dans le pire des scénarios, j’irai rejoindre mes amis à la prison de Mexico. » C’est dans ce quartier de la ville que sont gardés les prisonniers politiques. Il n’aura pas cette chance.

D’abord verbale, la pression politique exercée par l’ambassade auprès du gouvernement éthiopien s’est ensuite doublée d’une forte pression médiatique. Au point d’obtenir mon expulsion, le 1er mars 2024. Une semaine plus tard, Battee a retrouvé sa femme, Sintayehu, et ses quatre enfants, contre une caution de 100 000 birrs – environ 1 600 euros – payée par un bienfaiteur oromo installé aux États-Unis.

À bout portant

Sous étroite surveillance policière, Battee a repris ses activités politiques, et nous avons continué à échanger via le téléphone de Sintayehu. Le sien est resté au commissariat pour être analysé. C’est par un appel de son avocat, le 10 avril, que j’ai appris son assassinat. Il était en visite dans son fief familial de Meki, en Oromia. Il allait voir sa mère. Un groupe d’hommes armés est venu le chercher dans sa chambre d’hôtel à la nuit tombée, pour l’embarquer à l’arrière d’un pick-up. C’est en tout cas ce qui ressort de l’enquête diligentée par la Commission éthiopienne des droits de l’homme, avant que le gouvernement force cette institution, qu’il contrôle et finance, à arrêter ses investigations.

Battee a été retrouvé au bord de la route en rase campagne, le lendemain de son enlèvement, à l’aube. Un ami éthiopien m’a envoyé les photos de son corps, assorties de ce commentaire : « Il faut montrer ça. » Une vingtaine de clichés d’une violence indicible. Les mains attachées dans le dos, la tête transpercée, et le buste criblé de balles. Tirées à bout portant.

Peu de temps après ses funérailles, un frère et une sœur de Battee ont été emprisonnés et accusés de son meurtre. Règlement de compte familial. C’est la raison qu’ont évoquée les autorités régionales. Aucune enquête indépendante n’a été menée. « Ma famille subit mon engagement politique depuis trop longtemps », m’avait glissé Battee la veille de ma libération. Et de se rassurer : « Mais ils comprennent. »

Sintayehu a donné naissance à leur cinquième enfant le 11 juillet.

Africa Intelligence, le média en ligne basé à Paris pour lequel Antoine Galindo travaille, appartient à Indigo Publications, le même groupe de presse que XXI.