Il est l’Antéchrist. Le magnat le plus dangereux du monde. Un spéculateur qui provoque l’effondrement de la livre sterling en 1992, la crise économique asiatique en 1997, la crise financière en 2008. Il a commencé par détruire l’Union soviétique puis la Yougoslavie, laissant ainsi la voie libre aux Africains et aux Arabes pour qu’ils puissent chasser les Européens. Il souhaite renverser le président des États-Unis et vit du trafic de drogue. Il finance l’extrême gauche, l’euthanasie, la censure et le terrorisme. Enfant, il a livré des Juifs aux nazis, alors même qu’il est de confession juive.

Voici ce que l’on apprend lorsque l’on tape « Soros » sur Google, Facebook, YouTube ou Twitter. George Soros est juif, c’est exact, mais tout le reste a été inventé et colporté dans le cadre de l’une des plus perfides et des plus efficaces campagnes politiques de tous les temps.

Il y a encore quelques années, George Soros n’était connu que comme un trader devenu milliardaire, dont la critique étayée du capitalisme était appréciée au Forum économique mondial de Davos. Un négociant en devises, classé parmi les trente personnes les plus riches du monde, ayant légué à sa fondation la majeure partie de sa fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. L’Open Society est la troisième fondation d’utilité publique du monde, juste derrière la Gates Foundation. Tandis que Bill Gates tente de soulager la douleur du monde, en éradiquant par exemple la malaria, Soros, lui, prétend rendre le monde meilleur en finançant des projets éducatifs ou en octroyant un capital de départ aux migrants. Afin de faire contrepoids au totalitarisme, il souhaite mettre en œuvre la « société ouverte », idéal formulé par Karl Popper, un philosophe qu’il admire. Il y aurait beaucoup à dire sur sa philanthropie agressive, mais ce qui nous intéresse, ici, n’est pas sa personne mais la manière dont son nom incarne le mal.

La courbe de température de la haine

Un bureau situé au 38e étage d’une tour en verre anguleuse de New York. Michael Vachon, conseiller personnel de Soros, se creuse la tête pour essayer de comprendre comment son supérieur a pu devenir l’une des personnes les plus haïes de la planète. En 2017, Vachon se lance dans ce que l’on appelle une « analyse de confiance » afin de mesurer l’ampleur réelle du problème. Celle-ci est représentée par une courbe orange sur son ordinateur. Elle illustre les réactions sur la Toile en lien avec le nom de Soros : il est mentionné des dizaines de milliers de fois par semaine, et il arrive que les mentions négatives approchent les 100 %. La courbe de température de la haine.

Deux personnes peuvent répondre aux interrogations de Vachon. La première est morte, l’autre, son fils spirituel, se tient par un matin ensoleillé d’août 2018 devant le décadent buffet du Westin Grand Hotel de Berlin. Il a fallu six mois d’enquête pour réussir à lui parler. L’homme a la silhouette d’un coureur de marathon, grand et mince, son crâne et son visage sont rasés de près, des lunettes en écaille encadrent ses yeux d’un bleu perçant. George Eli Birnbaum est né à Los Angeles en 1970. Il dit qu’il porte le nom de son grand-père, assassiné par les nazis sous les yeux de son fils qui parviendra ensuite à échapper de peu à l’Holocauste et à émigrer aux États-Unis.

Mais l’antisémitisme poursuit la famille jusqu’à Atlanta, où le jeune Birnbaum grandit. Des graffitis antijuifs ne cessent d’apparaître sur les murs de son école confessionnelle. Cela laisse des traces. Tous les week-ends, son père lui donne à lire le Jerusalem Post. « Commence par t’intéresser au sort des Juifs, et ensuite tu t’occuperas du reste du monde », lui dit-il. George Birnbaum grandit avec la conviction que seul un État israélien fort peut protéger les Juifs d’un nouvel holocauste. Il raconte cet épisode pour la première fois, lui qui a joué un rôle décisif dans le renforcement des nouvelles droites à l’échelle mondiale et contribué à ce que l’antisémitisme puisse à nouveau servir d’arme politique. Tout cela en clouant un Juif au pilori : George Soros.

« Je gagne toujours les élections serrées »

Tout commence il y a vingt-trois ans avec l’assassinat d’Yitzhak Rabin. Le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien, âgé de 73 ans, est touché par deux balles tirées à bout portant après un discours pour la paix. De nouvelles élections sont organisées à la hâte. Les candidats : Shimon Peres, un social-démocrate de la génération des pères fondateurs qui souhaite poursuivre le processus de paix entamé par Rabin, et Benjamin Netanyahou, un consultant en stratégie, homme de droite. Avec plus de vingt points de retard sur Peres dans les sondages, ce nouveau venu sur l’échiquier politique est peu pris au sérieux.

Mais soudain, son parti, le Likoud, assaille le pays de spots électoraux funestes, avec le slogan « Peres va diviser Jérusalem ». Une pure allégation, Shimon Peres n’ayant aucunement l’intention de d’annoncer la partition de la ville. Mais les résultats des sondages se resserrent. Le soir de l’élection, Shimon Peres se couche en croyant avoir remporté la victoire à l’arraché. Netanyahou demande alors qu’on lui donne un téléphone et appelle « Arthur », son directeur de campagne officieux. À New York, Arthur Finkelstein s’empresse de répondre. Selon lui, Netanyahou n’a pas de soucis à se faire : « Je gagne toujours les élections serrées. »

« Arthur Finkelstein était un génie », explique Birnbaum. Finkelstein est un homme de chiffres, ce que l’on appelle un pollster (un « sondeur »). Ces conseillers politiques tentent d’identifier des opinions, des tendances, des valeurs communes ou des différences au sein de la population afin que leurs clients puissent en tirer profit. Il arrive aussi que les pollsters mettent au point des campagnes. En Israël, Finkelstein fabrique même un candidat : le Benjamin Netanyahou qui, en mai 1996, affronte Shimon Peres est sa création. « Tout ce que Bibi a fait pendant la campagne électorale était orchestré par Arthur », écrivent les biographes de « Bibi », Benjamin Netanyahou, Ben Caspit et Ilan Kfir.

Trouver des informations sur Finkelstein est un travail de fourmi, on trouve des traces dans la presse israélienne et hongroise, son nom apparaît dans des dossiers.

Finkelstein est un personnage discret. Seuls deux de ses discours sont disponibles sur Internet. Personne n’a jamais réussi à saisir qui il était réellement, pas même ses clients. Il se rend en avion dans les pays concernés, dispense ses conseils puis disparaît. Il n’est jamais présent le jour des élections. C’est son équipe qui travaille sur place, les « Arthur’s kids », comme ils s’appellent eux-mêmes. Trouver des informations sur Finkelstein est un travail de fourmi, on trouve des traces dans la presse israélienne et hongroise, son nom apparaît dans des dossiers. Des conversations avec plus d’une douzaine d’initiés, parmi lesquels George Birnbaum, permettent de combler les lacunes.

Finkelstein se retrouve tout au long de l’histoire des républicains américains, d’Ayn Rand à Donald Trump, en passant par Richard Nixon et Ronald Reagan. À l’université, il fait la connaissance de Rand, la mère du mouvement libertarien. Il prête ensuite main-forte au légendaire Barry Goldwater qui, au milieu des années 1960, réinvente l’aile droite des républicains. Finkelstein survit au scandale du Watergate, participe à la victoire électorale de Ronald Reagan en 1980, puis travaille pour George Bush senior et un entrepreneur du nom de Donald Trump. Il prédit d’ailleurs à ce dernier une carrière politique. L’équipe de campagne de Trump porte l’empreinte des Arthur’s kids, et plus précisément celles de Larry Weitzner, Tony Fabrizio et Roger Stone, son ami de longue date. Richard Grenell, ambassadeur des États-Unis à Berlin, est lui aussi en contact avec Finkelstein, de même que David B. Cornstein, ambassadeur des États-Unis en Hongrie.

Comme un avocat défend un assassin

On peut aussi résumer le lien entre Finkelstein et la communication républicaine moderne ainsi : du temps où il appartient au noyau dur de l’équipe de campagne de Ronald Reagan, celui-ci s’appuie sur un slogan étrangement lugubre et profondément réactionnaire qu’aujourd’hui tout le monde connaît : « Let’s make America great again. » Finkelstein applique alors une formule qu’il n’aura de cesse de perfectionner par la suite : le « negative campaigning ». Cette méthodologie électorale consiste à attaquer la campagne de l’adversaire au lieu de vanter les mérites de son propre programme. Le postulat de départ de Finkelstein : toute élection se décide avant même qu’elle n’ait lieu. La plupart des gens savent dès le début pour qui ils veulent voter et ce pour quoi ils sont pour ou contre. Et il est très difficile de les convaincre du contraire.

Pour dire les choses simplement, il est beaucoup plus facile de démotiver des électeurs que de les motiver. Cela permet de faire perdre à l’adversaire un nombre décisif de voix. Selon Brad Parscale, le directeur de la campagne numérique de Trump, cette « voter suppression », cette suppression des électeurs, est l’un des principaux instruments de la campagne de 2016. Cette méthode se lit comme un tutoriel du populisme de droite moderne.

En tant que sondeur, Finkelstein, à l’origine programmeur dans l’industrie de la finance, recense des informations démographiques, tels que l’âge, le domicile, le candidat favori, l’opinion politique, le nombre de visites à l’église. Son talent consiste à reconnaître dans ces données des schémas. Par exemple : quels sont les « thèmes du milieu », ceux qui intéressent le plus les gens ? Quels sont les plus rassembleurs, les plus épidermiques ? Il se rend finalement compte que ces sujets sont bien souvent identiques : drogues, criminalité et couleur de peau. Il s’agit de cutting, de recoupement, écrit-il en 1972 dans un mémo adressé à Richard Nixon. L’objectif de -Finkelstein consiste à cliver au maximum la société. À monter les gens les uns contre les autres. Son carburant : la peur. « Il faut faire comme si le danger venait de la gauche », conseille-t-il ainsi à Nixon en -l’encourageant à aborder les thèmes qui effraient la population.

De manière générale, il est impératif d’attaquer. Si on ne frappe pas en premier, on se fait cogner par les autres. Finkelstein pratique la personnalisation. Chaque campagne nécessite un ennemi à abattre. Il développe le negative campaigning pour en faire une technique qu’il appelle le « rejectionist voting », le vote de rejet. L’idée consiste à projeter toutes les choses négatives sur le concurrent afin de briser la confiance de ses électeurs plutôt que de parler des avantages de son propre candidat. Et il accomplit sa mission sans aucun état d’âme, comme un avocat défend un assassin.

Dernière étape de cette méthode : tendre un piège. Finkelstein répand une allégation et espère que l’adversaire s’enferrera dans ses tentatives de démenti. À partir du moment où l’adversaire réagit, son nom est associé à la calomnie. Mais s’il l’ignore, elle reste incontestée. Dans l’idéal, l’allégation elle-même est si étrange ou si choquante que les médias s’empressent de la propager.

Finkelstein est devenu célèbre pour avoir réussi à transformer l’adjectif « libéral » en insulte. Il qualifie ses adversaires de « libéraux obsessifs » ou « honteusement libéraux ». Mark Mellman, le gourou de campagne des démocrates, appelle ça la « Finkel-think », la « pensée Finkel » : « qualifier quelqu’un de libéral, l’insulter ainsi, le répéter sans cesse ». Simple, efficace. Finkelstein est sans doute l’homme qui a permis au plus grand nombre de politiciens de se faire élire au Congrès des États-Unis.

Un rusé qui peut tout se permettre

Finkelstein applique sa méthode jusqu’au bout pendant la campagne israélienne de 1996 : les attaques contre Peres fusent. Ses slogans courts et agressifs sont dans tous les médias. Lors du débat final, Peres tombe dans le piège : il tente d’expliquer qu’il n’envisage pas la partition de Jérusalem. Lorsqu’il se réveille le lendemain des élections, Netanyahou a été élu Premier ministre avec 50,5 % des voix contre 49,5 %. À 30 000 voix d’écart.

Finkelstein s’est vu confier cette mission en Israël par l’entremise de son ami et client Ron Lauder, héritier milliardaire de l’empire de produits cosmétiques et ancien soutien financier de Netanyahou. Il ne devait s’agir au début que d’un job d’appoint. À l’époque, Finkelstein travaille à la campagne pour contrer la réélection de Bill Clinton.

Après la victoire de Netanyahou, on s’arrache ses services. Tous les partis misent sur les campagnes négatives. C’est Finkelstein qui est derrière la victoire surprise d’Ariel Sharon en 2001. Lui qui conseille Avigdor Lieberman, homme politique encore plus à droite, plusieurs fois ministre. Les triomphes remportés en Israël marquent le début d’une nouvelle phase : il se tourne vers l’Europe. Pour se faire aider dans cette entreprise, il entame sa collaboration avec George Eli Birnbaum, l’homme à la silhouette de coureur de marathon.

Dans l’univers guindé de la politique, Arthur Finkelstein porte sa cravate toujours desserrée et marche en chaussettes dans son bureau.

Birnbaum est l’un des Arthur’s kids. Il raconte avoir rencontré la star cachée des républicains à Washington, au milieu des années 1990. À l’époque, le jeune homme livre chaque matin des piles de sondages à Finkelstein. « Tout ce que faisait Arthur était basé sur des chiffres, mais personne n’était capable de les lire comme lui », dit-il avec admiration.

Pour le monde extérieur, Finkelstein est une énigme, le stratège qui travaille pour les droites. Mais Birnbaum apprend vite à le connaître personnellement. Il dépeint un homme agréable, rusé, à la fois brillant et modeste, jamais en manque d’anecdotes sur les cercles les plus intimes du pouvoir. Un rejeton d’une famille juive du Queens, blaguant sur les interdits casher. Un nerd, à la poche de chemise à col boutonné toujours pleine de stylos et de pense-bêtes afin de pouvoir noter chaque inspiration.

Dans l’univers guindé de la politique, Arthur Finkelstein porte sa cravate toujours desserrée et marche en chaussettes dans son bureau. En tant qu’hémisphère droit du cerveau des droites, il peut tout se permettre. Il confie à l’un des collaborateurs que le chef de cabinet de la Maison Blanche l’aurait un jour remercié par écrit d’« avoir cette fois gardé ses chaussures » dans le bureau ovale. Sa passion, ce sont les campagnes électorales. Elles lui font penser à des plages de sable en apparence toujours uniformes mais qui, en réalité, changent sans cesse, explique-t-il un jour devant des étudiants à Prague. Il suffit d’une vague ou d’une tempête, et tout est différent. Mais tout son amour va à ses deux filles – et à son mari. Car l’homme qui aide des homophobes républicains radicaux à remporter des élections est homosexuel. L’amour de sa vie se prénomme Donald.

Orbán, le nouvel élu

Lorsqu’en 1998 Finkelstein demande à Birnbaum s’il souhaite travailler pour le Likoud en Israël, celui-ci voit l’un de ses rêves se réaliser. Finkelstein est le capitaine, Birnbaum, le timonier. Pendant que le maître fait des allers-retours entre New York et Israël, l’élève tient la barre sur place. Rapidement nommé chef de bureau de Netanyahou, Birnbaum organise ses discours, le représente devant la presse et aurait même occasionnellement gardé ses enfants.

En 2006, Birnbaum fonde l’entreprise GEB International – avec Finkelstein comme partenaire. Ensemble, ils partent à l’assaut de l’Europe de l’Est. En Roumanie, ils aident Călin Popescu-Tăriceanu à se hisser au pouvoir et font de même avec Sergueï Stanichev en Bulgarie. En 2008, un homme souhaite faire son retour à la tête de la Hongrie. Il s’appelle Viktor Orbán, c’est l’ancien Premier ministre. Il va recevoir l’aide de son vieil ami « Bibi » – Benjamin Netanyahou.

Une longue amitié lie les deux hommes, leur relation est si étroite que certains la qualifient de « bromance ». En réalité, les conseils de Finkelstein et Birnbaum sont leur principal point commun. Selon le quotidien israélien Haaretz, Netanyahou aurait servi d’intermédiaire entre ses hommes de campagne et Orbán. La collaboration débute dès 2008, alors que les Hongrois doivent se prononcer sur un référendum, se souvient Birnbaum.

Si l’on souhaite voir en Finkelstein un artiste, alors c’est en Hongrie qu’il crée son chef-d’œuvre. Avec Birnbaum, ils sont engagés par la fondation Századvég, proche du parti de droite Fidesz. Les adversaires, les sociaux-démocrates au gouvernement, sont assaillis d’attaques.

Aujourd’hui encore, Birnbaum est surpris de la facilité de cette campagne. Trouver de nouveaux adversaires en vue des élections de 2010 ne prend guère de temps : la Hongrie, qui souffre de la crise financière, doit être sauvée à l’aide d’une injection de fonds. Les créanciers – la Banque mondiale, l’Union européenne et le Fonds monétaire international – imposent des mesures d’austérité. Birnbaum et Finkelstein conseillent donc de -désigner comme ennemis les « bureaucrates » ainsi que le « grand capital » étranger. Et Orbán est élu Premier ministre avec une majorité des deux tiers.

Les deux consultants américains se retrouvent alors face à un problème. L’heureux vainqueur entreprend de modifier la Constitution mais « il n’y avait plus d’opposition », explique Birnbaum : Jobbik, le parti d’ultradroite, et les sociaux-démocrates sont en miettes, le reste du paysage politique, divisé en groupuscules. « Nous avions au pouvoir un homme élu avec une majorité historique comme la Hongrie n’en avait jamais connu. » Pour la conserver, un « important niveau d’énergie » était nécessaire. « Il fallait continuer à alimenter la base. Lui donner une raison de sortir de chez elle lors du prochain scrutin. » Quelque chose de puissant, à l’instar du mur de Trump aujourd’hui.

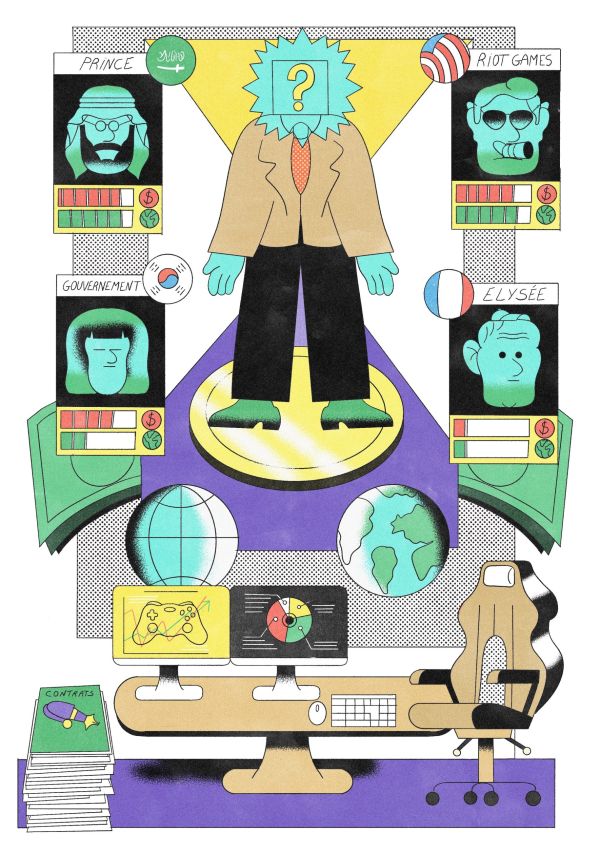

« Arthur disait toujours qu’on ne s’était pas battus contre les nazis mais contre Hitler ; pas contre Al-Qaeda mais contre Oussama ben Laden », poursuit George Birnbaum. Qui peut incarner cet adversaire en Hongrie ? Où est le dragon cracheur de feu qu’Orbán doit combattre avec l’aide du peuple ?

« Soros était l’adversaire idéal »

Viktor Orbán est alors en train d’écrire un nouveau récit national. L’historienne Mária Schmidt y joue un rôle crucial. Cette amie du Premier ministre, une héritière, a été nommée à la tête du mémorial national pour les victimes des dictatures dès 2002, lors de son premier mandat. Pour elle, la Hongrie, qui a pactisé avec Hitler, est une victime innocente encerclée par des ennemis. Un pays déterminé et courageux, ayant toujours su préserver son identité. Une nation en état de siège perpétuel. D’abord les Ottomans, puis les nazis, et ensuite les communistes. La mission des Hongrois : se protéger des influences extérieures et défendre le christianisme.

Cette réécriture de l’histoire sert de source d’inspiration à Arthur Finkelstein. Il imagine une campagne si méphistophélique qu’elle survivra à sa mort. Elle consiste à poursuivre le récit du « grand capital » étranger ligué contre la petite Hongrie. Mais avec une intensification dramatique : pourquoi ne pas lever soudain le voile sur le personnage qui en tire tous les fils ? Quelqu’un, non seulement aux commandes du « grand capital », mais qui en serait l’incarnation ? Une personne réelle. Qui plus est née en Hongrie. Une figure à la fois étrangère et familière.

Finkelstein décide que cette personne s’appellera George Soros. Birnbaum reconnaît aussitôt le génie de cette idée : « Soros était l’adversaire idéal. » Un multimilliardaire jouissant de connexions dans le monde entier, tellement puissant que, pour le vaincre, l’ensemble de la Hongrie doit se rassembler derrière Orbán. Le monstre George Soros était né.

Orbán lui-même a reçu de l’argent de la main de Soros : à l’époque où il était opposant, Századvég, sa petite fondation clandestine, publie des journaux critiques qu’elle imprime sur un appareil financé par Soros.

De prime abord, l’idée de Finkelstein peut paraître absurde. Une campagne électorale contre un homme qui n’appartient pas à la classe politique et ne vit même pas en Hongrie. Un vieux monsieur célèbre dans le monde entier pour ses activités de mécénat et de philanthropie. Un homme qui, avant la chute du mur de Berlin, a soutenu l’opposition contre les communistes puis payé des repas scolaires à de nombreux enfants avant de fonder en plein centre de Budapest l’une des meilleures universités d’Europe de l’Est.

Orbán lui-même a reçu de l’argent de la main de Soros : à l’époque où il était opposant, Századvég, sa petite fondation clandestine, publie des journaux critiques qu’elle imprime sur un appareil financé par Soros. Orbán figure également parmi les 15 000 boursiers des fondations Open Society. Sans Soros, il n’aurait jamais pu étudier la philosophie à Oxford. Les deux hommes se sont rencontrés une seule fois : en 2010, lorsque Soros se rend en Hongrie pour mettre un million de dollars à la disposition du pays à la suite d’inondations catastrophiques.

La fabrique du monstre

Finkelstein et Birnbaum voient en George Soros une figure totalement différente. Une longue histoire se cache derrière cette fabrique du monstre. Elle remonte à 1992, lorsqu’en l’espace d’une nuit Soros gagne un milliard de dollars grâce à une spéculation sur des devises. Il en tire la réputation d’avoir plongé dans la pauvreté des citoyens britanniques.

Pour de nombreuses personnes de gauche, Soros incarne le capitalisme agressif. Jusqu’au jour où il met sa soudaine notoriété à profit pour faire la promotion d’idées libérales de gauche. Il s’engage en faveur de tout ce à quoi s’oppose la droite : la protection du climat, la redistribution, le couple Clinton. Il prend position contre la guerre en Irak en 2003, compare George W. Bush aux nazis et devient l’un des plus grands donateurs des démocrates. Très vite, les républicains voient en lui l’un de leurs principaux ennemis.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Les pays où Finkelstein et Birnbaum étendent leurs activités sont précisément ceux où les fondations Open Society sont particulièrement actives dans leurs efforts pour encourager les élites locales de gauche et les mouvements en faveur des droits civiques, à savoir l’Ukraine, la Roumanie, la République tchèque, la Macédoine, l’Albanie. Pour Birnbaum, homme de droite discret, Soros incarne « un socialisme néfaste pour ces régions ». Selon lui, l’attitude de Finkelstein est « totalement rationnelle » : l’adversaire Soros n’est pour lui rien d’autre qu’un moyen de parvenir à ses fins.

« Personne n’a été aussi important pour la politique d’Orbán que Finkelstein », affirme un ancien pollster hongrois du Fidesz, le parti au pouvoir. « Et jamais Finkelstein n’a eu de meilleur élève. »

Afin de savoir si le nom de George Soros est suffisamment connu en Hongrie, des tests téléphoniques sont effectués au cours desquels il est cité avec une série d’autres noms d’adversaires potentiels, comme le raconte une personne ayant pris part à ces enquêtes. Birnbaum refuse de confirmer que le polling a été utilisé pour le dossier Soros.

Il reste à convaincre Orbán. Selon Birnbaum, le Premier ministre aurait eu une « confiance énorme » en Finkelstein. « Personne n’a été aussi important pour la politique d’Orbán que Finkelstein », affirme un ancien pollster hongrois du Fidesz, le parti au pouvoir. « Et jamais Finkelstein n’a eu de meilleur élève. » Mais les porte-paroles du Premier ministre refusent tout commentaire à ce sujet.

Pour Orbán, la campagne anti-Soros semble judicieuse, tant sur le plan intérieur qu’en politique étrangère. Elle convient à son amie l’historienne Mária Schmidt, convaincue que Soros se cache derrière la critique des démocrates américains à l’égard de sa fable patriotique et révisionniste. Elle plaît également au voisin russe. Redoutant l’apparition de nouvelles « révolutions de couleur » à l’est, Poutine a déjà commencé à manœuvrer contre le milliardaire. Avoir un ennemi commun crée des liens.

40 millions d’euros pour créer le « produit » Soros

Le premier coup est tiré le 14 août 2013, à peine neuf mois avant les élections lors desquelles Orbán brigue un troisième mandat. Un article publié dans l’hebdomadaire progouvernemental Heti Válasz attaque des ONG prétendument pilotées par Soros. L’image d’un complot orchestré contre la Hongrie est présentée au public. Ensuite, l’appareil d’État hongrois se mobilise contre l’organisation environnementale Ökotárs, présentée comme étant contrôlée par Soros et financée par des aides au développement provenant de la Norvège mais aussi de la Suisse. La police orchestre une descente dans les bureaux des soi-disant laquais de Soros et y saisit des ordinateurs. Des mois durant, des procès et des enquêtes sont ouverts à l’encontre d’Ökotárs. Les fonds suisses sont bloqués. Les enquêteurs hongrois auront beau ne rien trouver, le mythe des coteries d’ONG aux interconnexions dangereuses est construit.

À l’époque, la guerre en Syrie provoque une hausse spectaculaire du nombre de réfugiés en Europe, ce que les gouvernements appellent la « crise migratoire ». Au moment où Finkelstein met au point une campagne contre les réfugiés, Soros publie à l’automne 2015 un essai en faveur d’un « plan commun » de l’Union européenne face à l’afflux de migrants. Selon lui, l’UE doit se « préparer à accueillir un million de réfugiés par an dans un futur proche ». Une véritable aubaine.

Quelques jours seulement après que le gouvernement hongrois a été contraint de baisser les bras face à Ökotárs, Viktor Orbán prononce un discours. Il accuse George Soros d’être « le représentant » de cette idéologie occidentale qui souhaite « affaiblir l’État national » et le submerger de réfugiés. L’aide apportée aux migrants par Soros est présentée comme faisant partie d’un vaste complot.

En juillet 2017, les rues hongroises sont envahies de panneaux avec le visage du milliardaire bardé d’un : « Ne laissez pas Soros avoir le dernier mot ! » Le slogan « Stop Soros » est répété à l’envi.

Fin 2015, les attaques se succèdent à intervalles de plus en plus rapprochés. Chaque organisation ayant un jour reçu de l’argent de la part des fondations Open Society est présentée comme « pilotée par Soros ». Les collaborateurs des ONG sont -qualifiés de « mercenaires » financés par des pays étrangers.

Une partie de ping-pong raffinée alterne articles contenant des révélations spectaculaires et réactions officielles de membres du gouvernement. Les moyens utilisés sont de plus en plus décomplexés : la Hongrie copie Poutine, qui retire sa licence à une université de Saint-Pétersbourg financée en partie par Soros. En février 2017 commencent ainsi les charges contre la Central European University de Soros, dirigée par le Canadien Michael Ignatieff, un historien renommé, autrefois candidat dans son pays d’origine face au parti conservateur, pour lequel Finkelstein a travaillé.

En juillet 2017, les rues hongroises sont envahies de panneaux avec le visage du milliardaire bardé d’un : « Ne laissez pas Soros avoir le dernier mot ! » Le slogan « Stop Soros » est répété à l’envi, des photomontages le montrent bras dessus bras dessous avec de prétendus alliés en train de franchir une clôture éventrée : la barrière frontalière d’Orbán contre les réfugiés. À l’automne 2017, le gouvernement organise une « consultation nationale ». Des questionnaires sont envoyés à des millions de citoyens. Ils peuvent cocher une case pour dire s’ils sont d’accord ou non avec le « plan Soros » consistant à installer chaque année en Europe un million de personnes venues d’Afrique et du Proche-Orient.

L’« homme le plus dangereux du monde »

Les fondations Open Society ont dépensé environ 3,6 millions de dollars en Hongrie. Le montant de la campagne anti-Soros de 2017 est dix fois plus élevé et dépasse les 40 millions d’euros. Et elle se révèle efficace. La popularité du vieil homme, âgé de 87 ans, s’effondre. Arthur Finkelstein a trouvé en lui un « M. Libéral » comme il en a toujours rêvé. L’incarnation de toutes les contradictions que les conservateurs détestent tant chez les gens de gauche qui ont réussi : un spéculateur boursier qui, parallèlement, milite pour un capitalisme plus clément. Soros devient l’incarnation du mal. Lui-même est pris au piège. « S’il avait contre-attaqué, il aurait étayé notre affirmation selon laquelle il se mêlait de politique, raconte Birnbaum. L’adversaire parfait, c’est celui que tu assailles de coups et qui ne riposte jamais. » Aujourd’hui encore, le conseiller se montre dithyrambique à ce sujet. « C’était tellement évident. C’était le plus simple de tous les produits. Il suffisait juste de l’emballer et de le commercialiser. »

Le « produit » est si bon qu’il s’exporte dans le monde entier. On le soupçonne aux États-Unis d’être derrière la « caravane » de migrants au Mexique. En Italie, la rumeur court selon laquelle il aurait financé des bateaux de réfugiés. Matteo Salvini insulte ses adversaires en les accusant d’être payés par Soros. Le Britannique eurosceptique Nigel Farage lui emboîte le pas au Parlement européen, tout comme les Allemands Stephan Brandner et Jörg Meuthen du parti d’extrême droite AfD.

De la Colombie au Kenya et à l’Australie, des arguments anti-Soros font partout irruption. Un député polonais va jusqu’à le qualifier d’« homme le plus dangereux du monde ». Poutine cite son nom de manière désapprobatrice lors de la conférence de presse qu’il tient à Helsinki avec Trump. Le président américain affirme que les manifestations contre son candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, sont financées par Soros.

Le retour du méchant Juif

Birnbaum se défend d’avoir mené des campagnes anti-Soros ailleurs qu’en Hongrie. Mais était-ce nécessaire ? Avec Finkelstein, ils ont créé dans un petit pays d’Europe de l’Est l’ennemi le plus puissant de la droite de ces dernières années. Des médias en ligne tels que Breitbart et Russia Today relaient la campagne hongroise, la traduisent dans d’autres langues et l’alimentent en arguments. Puis les réseaux sociaux permettent au mème du méchant Soros de devenir autonome.

Aujourd’hui, lorsque les mouvements de droite souhaitent mener une campagne électorale, il leur suffit d’aller pêcher de la matière sur Internet. Les contenus anti-Soros sont devenus une arme open source mondialisée, librement accessible et adaptable. Birnbaum appelle cela le « dénominateur commun du mouvement nationaliste ». Ce n’est pas un hasard si Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, appelle à lutter contre Soros lorsqu’il souhaite s’engager dans la campagne pour les élections européennes.

Dans cette étrange histoire, deux conseillers politiques juifs ont choisi un Juif comme cible d’une campagne aux traits antisémites. Ce que Finkelstein et Birnbaum ont construit s’inscrit dans la lignée directe de l’un des plus vieux thèmes antisémites de l’histoire occidentale : celui du Juif méchant et avare qui souhaite dominer le monde. Certes, le mot « juif » n’est jamais employé dans le cadre de la campagne d’Orbán, mais ce dernier appelle à se battre contre un « ennemi » qu’il qualifie de « différent » et d’« apatride » et qui selon lui souhaite posséder le monde. Rien d’étonnant à ce que par la suite des étoiles de David soient griffonnées sur les affiches de Soros. La campagne est parachevée par les électeurs eux-mêmes. Quand aujourd’hui on lance une recherche en ligne avec le nom de Soros, on tombe sur des montages représentant sa tête avec des tentacules de pieuvre, un motif antijuif classique.

Finkelstein a déjà été mêlé à un scandale dans les années 1980 pour avoir analysé et instrumentalisé les opinions antisémites des électeurs d’un candidat. Cette fois-ci, la campagne a un impact sur le monde.

En 2017, la communauté juive de Hongrie commence à protester et l’ambassadeur d’Israël intervient. Apprenant que la campagne est menée par des personnes de confession juive, Zoltán, un rabbin hongrois célèbre, fait publiquement part de sa consternation. Le monde juif est partagé sur la question du caractère antisémite de la campagne. Birnbaum se souvient avoir un jour été pris à part aux États-Unis par un membre de l’Anti-Defamation League pour discuter de cet aspect. Depuis plusieurs années, cette organisation observe la montée de la haine envers les Juifs sur Internet et a consacré dans une étude à ce sujet un chapitre entier aux diffamations contre Soros.

Birnbaum, qui respecte le shabbat et est membre de nombreuses associations juives, est outré par cette question. Selon lui, cette campagne est un projet « purement idéologique ». Soros incarne simplement tout ce à quoi s’oppose Orbán. « Nous n’avons pas pensé un seul instant au fait que Soros était juif. » Il affirme n’avoir même pas eu connaissance de cette information à l’époque où il planifiait la campagne et n’avoir jamais travaillé avec des antisémites. Il ajoute qu’avant de commencer à travailler avec Orbán, il se serait renseigné en Israël auprès de cercles bien informés afin de savoir quelle était la position d’Orbán vis-à-vis des Juifs sans récolter aucune information suspecte. Selon ses sources, Orbán lutterait au contraire farouchement contre l’antisémitisme. Il a d’ailleurs donné un prénom juif à sa première fille, Ráhel. Et puis : « N’ai-je pas le droit d’attaquer quelqu’un parce qu’il est juif ? »

Finkelstein a déjà été mêlé à un scandale dans les années 1980 pour avoir analysé et instrumentalisé les opinions antisémites des électeurs d’un candidat. Cette fois-ci, les conséquences sont plus lourdes. La campagne a un impact sur le monde. Les mots deviennent réalité. Fin octobre, aux États-Unis, George Soros reçoit un colis piégé envoyé par un partisan de Trump. Cinq jours plus tard, un homme armé fait irruption dans une synagogue et tue onze personnes. Il se considère en lutte contre une conspiration juive. Dans son profil sur les médias sociaux, il évoque la « caravane Soros ». Face à ces faits, Birnbaum semble attristé : « Rétrospectivement, ce que nous avons fait peut sembler insensé, mais à l’époque, c’était la bonne chose à faire. »

« Nous avons désigné une nouvelle victime »

Six mois après notre rencontre à Berlin, Birnbaum nous invite dans le salon de l’hôtel Trump de Washington DC. L’un de ses amis organise un vernissage : Corey Lewandowski présente son nouveau livre sur le président américain. Kellyanne Conway, la conseillère du président, fait le déplacement, on vend du caviar à 100 dollars l’once. Il y a de la musique pour danser, quasiment tous les serveurs ont la peau noire, les invités sont presque tous blancs. Birnbaum commande un moscow mule.

A-t-il changé d’avis au sujet de la campagne Soros ? « L’antisémitisme est éternel, indélébile », se contente-t-il de répondre. « Personne n’est devenu antisémite à cause de notre campagne. Elle a peut-être désigné une nouvelle victime. Rien de plus. Si c’était à refaire, je le referais. »

En décembre, l’historien canadien Michael Ignatieff s’est vu contraint d’annoncer le transfert de son université de Budapest à Vienne tandis que l’Open Society délocalisait son siège principal à Berlin. De son côté, Orbán est en train d’étendre son empire médiatique. Chez lui, mais aussi dans d’autres pays. Il a de grands projets. En mai se tiendront les élections européennes. La Hongrie est devenue un modèle pour les droites du monde entier. Selon un membre du Fidesz, le parti du Premier ministre, Orbán a une nouvelle manière de gouverner. Chacune de ses décisions est au préalable « pollée », sondée. Les hommes politiques n’ont plus besoin de formuler des visions, ils se contentent d’instrumentaliser ce qui agite le peuple. Viktor Orbán appelle cela un « État illibéral ».

Arthur Finkelstein est mort en août 2017. La Hongrie aura été son dernier projet. En 2011, lors de l’un de ses derniers discours en public, il déclarait : « Je voulais changer le monde. Et c’est ce que j’ai fait. Je l’ai rendu plus mauvais. »

Traduit de l’allemand par Magali Girault