21 novembre : « Plus de soixante heures sans exécutions. » Quand le PM, le tabloïd de Ciudad Juárez, ne peut pas remplir ses premières pages de cadavres, il faut bien qu’il trouve quelque chose. « La ville vient de vivre une insolite rafale de paix… un record ces trois dernières années. Les chiffres des journaux établissent que le 29 décembre 2008 se sont accumulées cinquante heures sans ce type de délit. Plus tard, le 29 octobre 2009, Juárez a enregistré quarante et une heures sans morts violentes. » Pourtant les choses se sont bien calmées depuis l’année dernière. Luis, un journaliste local qui m’accueille à l’aéroport d’El Paso, au Texas, de l’autre côté de la frontière, en rigole : « Aujourd’hui, Juárez est très tranquille. Ennuyeuse même. C’est plus l’époque pesante d’avant, quinze ou vingt morts par jour. Maintenant, c’est trois, cinq, sept. » Enfin, ennuyeux, c’est très relatif.

La première couverture du PM que je verrai montre la photographie – parfaitement explicite – d’un cadavre dont la tête n’est plus qu’un crâne, brûlée à l’acide, « du vivant de la victime », précise l’article. Qui donne les précisions rituelles : nom et âge lorsqu’ils sont connus (José Gallegos, 22 ans), circonstances du crime (« enlevé dans la “colonia” Kilómetro 29 à deux heures du matin »), réactions des proches (« lançant des cris d’horreur et de désespoir après s’être aperçus des conditions dans lesquelles a été retrouvé leur être cher »). Les enquêteurs de la police feront les relevés d’usage et emporteront le corps. Il n’y aura rien d’autre, ni suivi, ni compte-rendu d’enquête, ni arrestation, ni procès, ni même un début d’explication des raisons pour lesquelles des gens inconnus ont jugé bon d’immerger la tête de José Gallegos dans de l’acide ; dans les PM suivants, sa photo sera remplacée par celles d’autres morts, dont on ne saura rien de plus. « Ce qui rend fous les gens, m’expliquera avec beaucoup d’honnêteté, quelques jours plus tard, un officier de la police municipale nommé Roberto Alvarez Guttierez, c’est qu’il n’y a aucune suite aux investigations. Les dossiers s’entassent et rien n’est résolu. Des fois, les mères doivent faire leur propre enquête. »

C’est la normalité, ici ; la normalité et la norme. On tue tous les jours, tous les jours des gens disparaissent, et la vie continue. Quand on traverse depuis El Paso, le soir à l’heure de pointe, les voitures s’alignent sur trois files pour passer le pont. Des vendeurs de fleurs et de journaux circulent entre les véhicules, des piétons traversent sur les côtés par un passage grillagé, un panneau annonce : « Toutes armes interdites au Mexique. » Dans ce sens-ci ça va vite, vingt minutes tout au plus, alors que dans l’autre sens il faut compter de deux à trois heures de queue, surtout durant la période des fêtes, quand les gens de Juárez vont faire leurs courses aux États-Unis ; même si on y gagne en moyenne dix fois plus qu’au Mexique, tout y est moins cher.

Un public mi-bourgeois, mi-narcos

Au-delà du pont se déploie Ciudad Juárez, une vaste grille rectiligne de lumières scintillantes, s’étalant de tous côtés avant de venir buter, au fond vers le sud-ouest, contre les crêtes de la Sierra Juárez, grises dans le crépuscule. Sur un des pics, une énorme inscription se lit à des kilomètres : « La Bible est la vérité – Lis‑la ! » Le pont débouche sur l’avenida de las Americas, une avenue ordinaire avec ses flots de voitures, ses centres commerciaux, ses magasins et ses stations-service ; on pourrait être encore à El Paso si ce n’était pour les autobus bariolés, les camiónes, et la puanteur omniprésente des égouts. Dans le nouveau centre, le quartier « Pronaf », des groupes de jeunes bien sapés s’agglutinent devant l’entrée des bars, des clubs, et des restaurants, où l’on joue des mariachis ou des corridos pour un public mi-bourgeois, mi-narcos.

En fait, ça fait peu de temps que les voitures se sont remises à circuler la nuit, et beaucoup d’établissements restent encore fermés ; en 2009, il n’y en avait presque plus un d’ouvert, à cause de la cuota, la « taxe » des rues ; les narcos mordaient trop, et de nombreux bars étaient partis en flammes, les autres avaient mis la clé sous le paillasson en attendant des jours meilleurs, ceux qui timidement reviennent. Il n’y a plus de militaires aux coins des rues, plus de checkpoints comme en 2010, mais la police fédérale patrouille toujours, et même les municipaux ne circulent qu’avec deux pick-ups aux plateaux chargés de flics en casques et vestes pare-balles, fusils automatiques chargés et brandis.

Il y a eu tellement de femmes mortes à Ciudad Juárez à partir de 1993, qu’on a inventé un mot pour ça, le « féminicide ». Roberto Bolaño y a consacré son dernier

et plus grand livre, « 2666 ».

18 novembre : « Éliminé par une “sicaria” ! » Pour les Romains, le sicario était un terroriste juif, son long couteau caché sous le manteau ; aujourd’hui, au Mexique, c’est un tueur à gages, et il préférera, comme la meurtrière de l’homme descendu ce soir-là en pleine Avenida Juárez, une arme à feu. Or malgré les criminelles du PM et les étonnantes femmes-robocops des municipales, Ciudad Juárez est plus connue pour ses femmes mortes que pour ses tueuses. Il y en a eu tellement, à partir de 1993, qu’on a même inventé un mot pour ça, le « féminicide ». Roberto Bolaño y a consacré son dernier et plus grand livre, 2666. Depuis quelques années, à part les ONG financées pour lutter contre la violence de genre ou domestique, on n’en parle plus beaucoup. Ce n’est pas qu’on ne tue plus de femmes, mais qu’on tue maintenant vingt ou trente fois plus d’hommes ; durant mes deux semaines en ville, les seules femmes tuées l’ont été en couple, un malheureux dégât collatéral.

Un article vous donne envie de partager un témoignage, une précision ou une information sur le sujet ? Vous voulez nous soumettre une histoire ? Écrivez-nous.

Mais les femmes par contre continuent à disparaître ; c’est juste qu’on ne retrouve plus les corps, balancés dans une poubelle ou un terrain vague, comme avant. Le centre-ville est tapissé d’avis de recherches, partout, sur le moindre poteau ou mur libre : « Estefanía Hernández Gallegos, 18 ans, disparue le 14 novembre 2011 ; Marisela Gonzalez Vargas, 26 ans, disparue le 26 mai 2011 ; Esmeralda Castillo Rincon, 14 ans – Aidez-nous à la retrouver. » C’est toujours un peu les mêmes qui trinquent, les petites prolétaires à la peau très brune des quartiers pauvres, les morenitas, comme on dit, employées des maquiladoras ou parfois putes, voire les deux.

Les jeunes femmes des classes moyennes, souvent blanches ou en tout cas plus claires quoi qu’en dise l’idéologie officielle, ne sortent pas le soir, ou seulement en voiture ; mieux encore, si papa a un peu de sous, elles vivent en face, à El Paso. Et comme les disparues ne refont quasiment jamais surface, les théories s’affolent, s’emballent, on parle de traite – comme si les bordels mexicains avaient du mal à recruter des volontaires –, d’esclavage moderne : tout, sauf admettre qu’elles sont mortes.

« C’est une investigation simulée »

C’est le cas par exemple de Ricardo Alanis Santos, un homme lourd, brisé, qui à la moindre petite manif sort sa pancarte pour rappeler au monde le sort de sa fille Monica, disparue le 26 mars 2009, voici presque trois ans, sur le campus même de l’université de Juárez. Une fille sérieuse, très jolie, très bonne élève, avec peu d’amis. Les flics avaient fait les gestes d’usage, interrogé les amis et la famille, puis avaient affirmé que Monica était une alcoolique, une droguée, qu’elle se prostituait. « C’est une investigation simulée, articule le père d’une voix chantante, résignée, perdue.

Ils la victimisent mais ne la cherchent pas. »

Le Comité des mères et proches de filles disparues, dont il fait partie, a recensé plus de 250 disparitions de femmes cette année, dont une par jour durant la première quinzaine de septembre. « On n’a aucune idée de pourquoi ou comment », continue Ricardo. Il y a un an et demi, à cause de la crise et aussi pour chercher sa fille, il a quitté son emploi ; et malgré ce qui semble l’évidence pour un étranger, il refuse d’abandonner l’espoir : « Je crois toujours que ma fille est en vie. On essaie de faire pression sur les autorités pour qu’ils la trouvent. On essaie aussi d’enquêter nous-mêmes. Mais on n’a pas de moyens, même pas pour un soda. »

Les maquiladoras pour lesquelles travaillent beaucoup des disparues, ou maquilas comme on les appelle couramment, ce sont les usines américaines où l’on assemble des pièces détachées, importées libres de droits, pour réexporter ensuite les produits finis : électroménager, vêtements, plastiques, parties de véhicules, meubles. La main-d’œuvre, évidemment, coûte bien moins cher au Mexique qu’aux States, 1 000 pesos par semaine environ, quelque cinquante-cinq euros. Les maquilas existent depuis le milieu des années 1960, mais se sont vraiment développées à partir de l’entrée en vigueur en 1994 de l’Alena, l’Accord de libre-échange nord-américain, qui, ayant brutalement dévasté l’agriculture mexicaine, a libéré une immense population rurale, surtout au sud, pour venir remplir les usines du nord.

Début 2008, les maquilas de Juárez employaient selon Forbes quelque 280 000 personnes, la plupart des jeunes femmes rurales. Mais la crise a durement frappé le secteur, 57 000 emplois ont été perdus cette année-là, plus de 30 000 l’année suivante ; et puis, les conditions sont bien meilleures en Chine, les Mexicains devenaient gourmands, réclamaient de meilleurs salaires, et même de vagues droits sociaux. Du coup, beaucoup de ces « immigrés intérieurs », ceux qui ne tentent pas le passage clandestin aux États-Unis du moins, plient bagage et rentrent chez eux.

Derrière les premiers champs de coton, le Mur américain barre l’horizon, comme pour rappeler que toute cette misère a bien un au-delà, mais qu’il est inaccessible.

Au sud et au sud-est de la ville, on le voit à l’œil nu. À l’est de la Carretera Juárez Porvenir, derrière les premiers champs de coton, le Mur américain barre l’horizon, comme pour rappeler que toute cette misère a bien un au-delà, mais qu’il est inaccessible. Puis on quitte la voie rapide pour pénétrer en cahotant dans la colonia Riberas del Bravo, un quartier d’Infonavit, le grand programme gouvernemental de logements sociaux mis sur pied au début des années 1970 pour héberger une partie du nouveau prolétariat urbain.

Alignés au milieu d’immenses terrains vagues, presque sans arbres, le long de ruelles tirées au cordeau et défoncées par les nids de poule, les cubes en béton des maisonnettes – 36 m2 chacune, vendues aux travailleurs environ 10 000 euros, grâce à un prêt sur trente ans prélevé directement sur leur salaire – sont presque tous vides. Sur une ruelle de vingt ou vingt-cinq maisons, il ne reste la plupart du temps que quatre ou cinq familles, des îlots au milieu de la désolation, repérables à leurs petits jardinets entretenus ou aux paraboles. Les autres cubes, encore recouverts d’une peinture pastel écaillée, rose, vert, jaune, bleu, elle-même bariolée de graffitis, sont nus ; les habitants ont tout emporté, portes, fenêtres, prises électriques, lavabos, toilettes. « S’ils pouvaient emporter la maison, ils le feraient », titre avec sa finesse habituelle le PM.

Le ciment des murs, mixé avec des eaux usées, est couvert de champignons et se lézarde déjà, les jardins sont envahis de ronces et d’herbes folles, sur les sols en lino traînent quelques fripes, un nounours ou une poupée, ou bien les poubelles des rares voisins ; devant chaque maison se dresse encore le compteur électrique, clignotant parfois, comme affolé, « Buscando, Buscando », « Cherche signal ». Il n’y a pas d’égouts, juste un canal d’évacuation, pas de drainage non plus, quand il pleut tout est inondé.

« Ils jettent les cadavres par là »

Plus haut, à Zaragoza, un autre quartier d’Infonavit posé sur un plateau désertique, les lampadaires ne fonctionnent plus, le transformateur a été volé ; ici aussi, la plupart des habitants sont rentrés d’où ils viennent, Veracruz généralement. Reste la violence : « Ils jettent les cadavres par là », explique un des rares habitants en désignant les terrains nus qui entourent la colonia, tandis que quelques gamins jouent en hurlant et en riant dans la rue désertée, balayée par le vent.

Entre deux maisonnettes abandonnées, un jeune homme appuyé sur le capot d’une voiture américaine les contemple avec un bébé dans les bras. Il a 21 ans, s’appelle Carlos, et a échoué ici, dans la maison de la mère de sa fiancée, après avoir été déporté des États-Unis où il a grandi. Triste et calme, il égrène en anglais la chronique du quartier : « Il y a deux mois, on a tué une fille là-bas, elle a été violée et poignardée et laissée dans une maison vide. Un chauffeur de “camión” a été tué juste en bas le mois dernier. Il y avait aussi un “picadero”, une salle de shoot au bout de la rue, mais les “federales” l’ont fermé. » Sa copine, en jean et petite veste, sort de la maison, et il l’accompagne avec le bébé vers l’arrêt de bus. Elle aussi travaille dans une maquila et n’a que quarante-cinq minutes de trajet, un luxe. Quand on les laisse, ils sont encore en train de s’embrasser au coin de la rue.

La presse occidentale, et surtout américaine, tend à présenter la décision du président Felipe Calderón, prise en décembre 2006 peu après son élection fortement contestée, de déclarer la guerre aux cartels de la drogue, comme un acte de courage, nécessaire, voire inévitable, même si les résultats, plus de 45 000 morts pour le moment sans que le flot de came ne tarisse, sont indubitablement catastrophiques. Pour atteindre son objectif, Calderón a déployé dans les villes et les régions les plus atteintes l’armée mexicaine et la police fédérale.

À Juárez, ils sont arrivés début 2008. Depuis les années 1990, l’époque où Amado Carrillo Fuentes, celui qu’on appelait « le Seigneur des cieux » à cause de sa flottille de Boeing 727, avait formé et consolidé le cartel de Juárez, le taux de meurtres ici était relativement stable, entre 200 et 300 par an. Lorsque l’armée a investi la ville, ce taux a été atteint en quelques mois. Fin 2008, on comptait 1 300 morts ; en 2009, 2 300 morts, 3 800 morts en 2010. Explication officielle : les cartels, paniqués par l’offensive des forces de l’ordre, règlent leurs comptes, et 95 % des victimes sont des criminels. Donc, pas de souci. Or c’est justement quand l’armée a commencé à se retirer que le taux de meurtre a chuté. « Ils ont foutu les autres dehors, explique Luis, le journaliste local.

— Et qui a gagné ?

— El Chapo, bien sûr ! rit-il. La Línea, ils sont finis. Bon, pas tout à fait. Ils ont dû se replier. Ils ont pris des coups très durs et doivent se réorganiser. Mais ça va bientôt recommencer. »

Guerre de l’État contre les rivaux du Chapo

La Línea, c’est le bras armé du cartel de Vicente Carrillo Fuentes, frère du défunt Amado, principalement composé de policiers municipaux, à tel point qu’il est conceptuellement difficile de distinguer la police locale du cartel. Quant à El Chapo, c’est le célèbre Joaquín Guzmán Loera, le mythique patron du cartel de Sinaloa, le gangster le plus riche du monde, selon Forbes. Or s’il y a bien une chose sur laquelle les gens ici sont d’accord, c’est que la guerre de Calderón n’est pas une guerre de l’État contre les cartels, mais une guerre de l’État contre les rivaux du Chapo.

Après tout, pourquoi pas ? Les choses étaient bien plus calmes jusqu’à la fin des années 1990, quand le Parti révolutionnaire institutionnel, au pouvoir depuis la révolution, maintenait un accord tacite avec les cartels : la drogue ne faisait que transiter par le Mexique, mais ne restait pas sur place, et les meurtres nécessaires à la bonne conduite du business s’opéraient discrètement, sans trop troubler le quotidien des bonnes gens de ce pays en voie de rapide développement. La défaite électorale historique du PRI, en 2000, puis la fermeture de la frontière américaine après le 11-Septembre, provoqua un effondrement brutal de cet accord. Or étant donné que les cartels sont mieux financés, mieux organisés et sans doute mieux équipés que les forces de l’État, et que celles-ci sont de toute façon entièrement gangrenées – une bonne partie des sicarios des cartels sont des policiers en service –, un retour à la situation antérieure pourrait bien sembler un moindre mal, même aux yeux du puissant voisin américain.

Mais comme on l’a vu, ce n’est pas facile. À l’est et au sud du pays, Los Zetas, un cartel paramilitaire ultraviolent, décore le pays de têtes coupées, attaque les stations de police à l’arme lourde, et vise sa propre hégémonie. Quant à Ciudad Juárez, même si l’offensive de l’armée et des federales a favorisé une forte percée du Chapo, elle n’est pas parvenue à expulser la Línea. Après tout, les défenseurs ont toujours l’avantage, surtout chez eux, et à Juárez, comme l’explique Luis : « La Línea son los locales, c’est l’équipe locale. » D’après Adrián Sánchez, porte-parole de la police municipale, un jeune homme joufflu et assez méprisant avec les journalistes qu’il est censé informer, le cartel de Juárez contrôle encore les deux centres, l’ancien et le nouveau, ainsi que les quartiers pauvres de l’ouest de la ville ; El Chapo, lui, aurait mis la main sur l’est et le sud de la ville, les quartiers de la classe moyenne et les zones des maquilas, ainsi que le valle de Juárez, un couloir stratégique à l’est de la ville, où les forces fédérales sont accusées d’exactions répétées, torture, disparitions, exécutions sommaires.

Chaque camp est donc assis sur un tronçon de frontière, et pour le moment ça ne bouge pas trop, même si la guerre, sourde, continue : plus de quarante policiers ont été tués cette année, y compris des commandants, certains membres de La Línea, d’autres passés au service du Chapo. Et puis c’est quand même compliqué, ces histoires.

L’ancien sicario de Juárez, en fuite aux États-Unis, qui témoigne anonymement dans le documentaire El Sicario : Room 164, explique qu’au plus fort du conflit il n’avait aucune idée du camp pour lequel il travaillait réellement : il tuait ceux que lui désignaient ses supérieurs immédiats, y compris parfois ses propres camarades, sans savoir ni pourquoi ni au fond pour le compte de qui. Quant aux federales, c’est peut-être vrai que leurs chefs sont pour El Chapo, mais certains sont aussi avec La Línea, et beaucoup carburent surtout pour eux-mêmes, multipliant rackets, enlèvements, extorsions pour leur propre compte. Comme le dit Miguel, un photographe de Juárez : « Qu’importe qui reste, pourvu que la violence prenne fin. »

Dans les écoles de criminologie mexicaines, on apprend à décrypter la sémiologie du cadavre : mains coupées, rangées dans les poches : il a volé le cartel ; un doigt coupé, fiché dans la bouche ou l’anus : il a parlé.

19 novembre : « Exécuté devant ses enfants. » 23 novembre : « Trois corps jetés dans un ravin. » Jour après jour, les journaux ne montrent que ça, les JT aussi, des cadavres ligotés avec du ruban adhésif et achevés d’une balle dans la nuque, mitraillés dans une voiture, décapités, pendus à un pont. Dans les écoles de criminologie mexicaines, on apprend aux élèves à décrypter la sémiologie du cadavre : – pas de chaussures : le gang l’a expulsé – mains coupées, rangées dans les poches : il a volé le cartel – un doigt coupé, fiché dans la bouche ou l’anus : il a parlé – la peau du visage écorchée, pelée comme une banane : il a trahi.

Au bord des rues, les croix et les couronnes de fleurs indiquent les meurtres, pas les accidents. Dans nos propres médias, Ciudad Juárez, c’est toujours « la ville la plus violente du monde » – même si ce n’est plus vrai du tout –, Bagdad-on‑Rio Grande. Ce dont on parle beaucoup moins, c’est l’infra-violence : la violence sourde, comme une basse continue rythmant la vie de la ville. Dans une station-service du sud de la ville, tandis qu’une ambulance fait le plein, quelques types bourrés se battent, l’un tombe au sol, se tenant la tête à deux mains, l’autre continue à lui décocher de grands coups de pied au visage, jusqu’à ce qu’il retombe comme une masse. Pas un des spectateurs n’intervient ; « C’est usuel, ici », commente Miriam, une des ambulancières.

Les Verts mexicains militent, à grand renfort de panneaux d’affichages, en faveur de la peine de mort. Sur l’avenida Juárez, où l’on rackette ouvertement les conducteurs coincés dans les queues interminables pour El Paso et où l’on assassine parfois en pleine rue sans que personne ne lève le petit doigt, pas question pour un restaurant de servir une bière à 23 h 01, l’amende est bien trop forte. Au centre, à deux rues des salles de shoot, El Pingüino Elegante continue de louer des smokings pour les mariages et les quinceañeras. Dans un asile perdu dans le désert, construit par un ancien clodo drogué reconverti en pasteur, où la police dépose des malades pieds et poings liés, où la moitié des patients sont enfermés dans des cages, et où l’on se fait embrasser par un mongoloïde souriant qui deux semaines auparavant tuait un de ses camarades à mains nues, les fous guéris ne veulent pas sortir, car dehors, c’est encore pire.

Les sectes prolifèrent : chaque samedi, à différents carrefours de la ville, des jeunes adeptes de l’église Psalmo 100, grimés et déguisés en anges, brandissent des pancartes devant le flot indifférent de voitures et de camiónes : « Policier corrompu, va chercher Dieu » ou « Sicario, le Christ t’aime » ; le dimanche, gens ordinaires et petites mains des cartels vont ensemble prier au temple de la Santissima Muerte, déposant suppliques, tequilas, Milky Ways et tranches de pizzas devant les alignements de statuettes multicolores de la Sainte-Mort et alternant dans leurs prières Ave Maria, Notre Père et invocations cabalistiques.

Il y a des îlots de normalité, comme le Bar Asenzo, un café plutôt chic situé à l’étage sur le paseo Triunfo de la Republica, décoré avec du mobilier des années 1950, où depuis un an les bobos de Juárez se retrouvent pour boire des margaritas et regarder des films projetés sur grand écran, entourés de très belles photographies noir et blanc prises par des adolescents aveugles, aboutissement d’un projet de formation mené par une prof d’art de 25 ans.

Le propriétaire, Sergio, un jeune gars souriant, ne paie pas la cuota, mais depuis que la ville s’est calmée, les problèmes accablent sa famille : son frère a été séquestré trois jours et a dû payer 80 000 pesos, sa belle-sœur de même, un autre frère a été menacé et a envoyé son fils vivre à Chicago, leur père, lui aussi menacé, a préféré fermer son bar du centre plutôt que de payer. Sergio, dans tout ça, préfère voir le côté social positif : « Avant, les gens de Ciudad Juárez étaient très libéraux, presque libertins, ils laissaient leurs enfants faire n’importe quoi. Maintenant, ils les surveillent de beaucoup plus près, ils ne les laissent pas sortir, ils les forcent à travailler et à étudier. La prochaine génération sera nettement meilleure, plus forte, plus éduquée. Elle aura plus de valeurs familiales. »

On se shoote partout, souvent en famille

Les théories de Sergio valent peut-être pour les enfants de la classe moyenne du district de Cuauhtémoc, ceux qui vivent dans des ensembles résidentiels comme le fraccionamiento Campeste, dans des maisons extravagantes entourées de murs et de barbelés derrière lesquels se dressent des palmiers importés de Miami à 500 euros pièce, empaquetés sous plastique pour pouvoir survivre à l’hiver glacial du désert de Chihuahua, ou bien dans des gated communities tels San Marco ou La Calzada del Sol, où les résidents ont barré toutes les rues puis sécurisé le quartier avec des grilles, et où l’accès est strictement contrôlé par des gardes privés.

Dans la Mariscal ou la Mina, au centre, ou dans les quartiers de l’ouest comme le Barrio Alto, on n’en est pas là. Après la cathédrale et la station de police « Delicias », un bunker fortifié par des gros blocs de béton, derrière lesquels les policiers essuient régulièrement des rafales, on débouche sur des quartiers de petites maisons basses, la plupart en parpaings, alignées le long de rues parallèles qui montent et descendent les collines de terre, le bitume laissant souvent la place à la terre battue ; quand les pentes se font trop abruptes, on les consolide avec des entassements de vieux pneus, pour éviter que les maisons haut perchées s’effondrent durant les pluies.

Juste en face, au-delà du filet d’eau brune, passable à gué en certaines saisons, du Rio Grande, se dressent les tours rutilantes du centre d’El Paso. Les gens qui vivent ici travaillent dans les maquilas, sur les marchés, parfois pour la police ou dans un bordel, et beaucoup se droguent. Toutes les deux ou trois rues, il y a un point de vente, ce n’est pas comme en Europe où les junkies en manque deviennent fous à force d’attendre le vendeur, ici l’héro est dispo 24 h/24, il suffit d’avoir l’argent, l’équivalent de 2,50 euros pour une dose de mexican mud, une pâte brune, impure et peu raffinée qui bouche vite les aiguilles et les veines. On se shoote partout, dans des picaderos – squats gérés par les narcos, où l’entrée coûte 5 pesos – et dans les maisons, souvent en famille.

Pancho et son pote Jaime baissent leur pantalon pour se shooter dans la veine iliaque, juste au-dessus du pubis, sans faire de façons ni se gêner devant leurs visiteurs.

Chez Pancho, par exemple, un jeune homme de 26 ans de la colonia Aldama, qui quand il n’est pas trop défoncé travaille comme volontaire pour une ONG locale, Programa Compañeros, tous les hommes sont accros, ses deux beaux-frères, Jesús et Alonzo, tous ses copains aussi. Aucun ne travaille, ils grattent du fric avec des petits boulots dans le voisinage, lavent des voitures, portent des courses, nettoient des cours pour une petite propina de 20 ou 30 pesos, et dès qu’ils ont réuni les 50 ou 100 pesos nécessaires filent chez le dealer – le puchador, hispanisation de l’anglais pusher – avant de rentrer, toujours en galopant, sortir les seringues, les briquets, et les fonds de canettes de Coca qui servent à faire fondre l’héro.

Pour deux doses, ils sont quatre à se shooter, pressés les uns contre les autres dans la chambre de Pancho, entre le lit et la commode, devant les photos de famille teintes à la main et encadrées, Pancho bébé, Pancho beau jeune ado avec sa mère, et aussi une petite fillette, sa fille Eileen, qui vit à El Paso avec sa mère. Leurs membres sont couverts d’abcès et ils sont à court de veines, le « goudron noir » les a sclérosées les unes après les autres. Pancho et son pote Jaime baissent leur pantalon pour se shooter dans la veine iliaque, juste au-dessus du pubis, sans faire de façons ni se gêner devant leurs visiteurs.

Le rush monte vite, ils ne prennent même pas la peine de s’asseoir mais planent debout en vacillant, repliés en eux-mêmes, les jambes fléchies, les bras ballants, le visage flasque, les yeux semi-clos, perdus dans le vide. Même camé, Pancho a la coquetterie du junkie, il pose solennellement pour la photo devant ses portraits de famille, clope au bec, arrangeant seringue et cannette pour qu’elles soient bien visibles. Ça fait onze ans qu’il se shoote et il a perdu la moitié de ses dents, pourtant c’est encore un beau garçon, il a une grosse mèche de cheveux noirs rabattus sur son visage émacié, et des yeux très verts, brillants, intelligents quand la drogue ne les voile pas. Il voudrait bien arrêter, d’ailleurs il y a deux ans il a réussi à tenir cinq mois dans une maquila, et puis là les Compañeros seraient prêts à l’embaucher comme travailleur de terrain, pour les échanges de seringues et les distributions de capotes, seulement voilà, l’héro mord trop.

« Je suis tombé dans le vice »

C’est pareil pour son beau-frère Jesús, qui habite de l’autre côté de la petite courette étroite, pleine de vélos et de linge, dans une maison très propre et bien meublée, avec des petits rideaux brodés, une stéréo, une télé, un gros bar en bois ouvragé, des photos encadrées de lui et sa femme, Rosa-Isela, la sœur de Pancho : « Tout ça, ça vient de mon travail, dit-il tristement, debout au milieu du salon, devant un canapé en velours bleu où dort tranquillement un petit enfant. Mais je suis tombé dans le vice. Je me repens. » Il a fait deux mois sous méthadone mais n’a pas tenu : « J’étais bien, je la prenais à six heures du matin et je travaillais toute la journée. Mais je suis retombé dans la drogue. Par connerie. »

Son fils Brian, un garçon de 7 ans vif et actif, entre prendre son cartable et file à l’école. Un peu plus tard revient la cheffe de cette famille décomposée, Francisca, la mère de Pancho et de ses sœurs. Dans la rue, devant la maison, son fils lui dépose un baiser très tendre dans le cou, puis plonge son nez dans une bouteille d’agua célesta, du dissolvant industriel. « Ce garçon, depuis qu’il est petit, il me fait des problèmes », se plaint Francisca. Elle, elle ne se drogue pas, même si les étagères de sa chambre croulent sous les boîtes de médicaments ; comme Rosa-Isela, elle a des papiers en règle et fait des ménages à El Paso, deux ou trois fois par semaine, de quoi ramener un peu d’argent pour la nourriture.

Sa seconde fille, Maribel, se tient à côté d’elle. Son mari Marcos a été tué en avril, la laissant seule avec trois enfants. Elle raconte ça avec un petit sourire, sur un ton léger, chantant. « Pourquoi ? On ne sait pas. Oui, il se mettait dans la drogue, mais juste comme ça. Il est sorti un soir et il est pas rentré. Le lendemain, j’ai acheté le PM et je l’ai vu là. Ils l’ont tué au centre, près de la López Mateos. Peut-être qu’ils l’ont confondu avec quelqu’un d’autre. »

David est un un « guerrier azteca », c’est-à-dire un tueur de Los Aztecas, un puissant gang d’El Paso ; pour lui, comme le dit en ricanant une collègue de Gisela, « tuer un homme, c’est comme tuer une mouche ».

Certains des picaderos du Barrio Alto sont des taudis infâmes, comme celui de Yasmin, une femme de 31 ans sans dents, au corps ravagé par les abcès, les bras rachitiques couturés de cicatrices, qui vit perchée sur un lit au milieu des ordures, à attendre que son mari Manuel lui ramène sa dose. D’autres sont au contraire des maisons tout à fait propres et ordonnées, comme celle d’un jeune gars de 27 ans, appelons-le David : ici, du linge d’enfants pend dans une cour bien balayée, il y a des meubles cossus, une grande télé à écran plat ; une jolie fillette de 6 ans accueille les visiteurs avec un sourire radieux, joyeuse et vivace dans sa belle robe mauve.

David est un garçon calme et posé, qui après avoir rendu à Gisela, la travailleuse sociale de Compañeros, ses seringues usagées en échange de neuves, montre volontiers ses abcès au cou et à l’aine, avant de présenter ses amis et de poser aimablement quelques questions sur la vie en France. C’est en fait un sicario, un « guerrier azteca », c’est-à-dire un tueur de Los Aztecas, un puissant gang d’El Paso né dans les prisons du Texas vers 1984, dont le cartel de Juárez s’est adjoint les services depuis la fin des années 1990 ; pour lui, comme le dit en ricanant une collègue de Gisela, « tuer un homme, c’est comme tuer une mouche ».

À une époque, à cause de son addiction, les services sociaux lui ont pris la petite gamine si souriante. « Il est allé les voir, leur dire que s’ils ne lui rendaient pas sa fille, il les tuerait. Ils lui ont rendu sa fille. » Quand je demande à le revoir, quelques jours plus tard, il me fait répondre par un intermédiaire qu’il voudrait bien, mais qu’il a trop de travail.

La came se vend comme des tortillas

Dès qu’on touche du doigt le système des narcos, on touche au système de la peur. Derrière les grands marchés couverts du centre-ville se trouve une zone de boutiques, grouillante de piétons, qu’on appelle la Mina, du nom de l’avenue principale qui la traverse. Même un photographe chevronné comme Miguel n’a pas grande envie d’aller fouiner par là : la came s’y vend comme des tortillas, c’est truffé de hálcones, les mouchards du cartel, et ils ne plaisantent pas. Ricardo Muñoz, un reporter du El Diario, y photographiait des camiónes et des boutiques : des types l’ont braqué, un flingue sur la tempe, pour lui prendre son appareil. Quand il a appelé la police, ils ont refusé de venir ; alors il a appelé l’armée, qui l’a copieusement engueulé, avant de tourner une heure dans le quartier. Le soir même, les gens de La Línea, à qui cette heure avait coûté 600 000 pesos, ont téléphoné au patron du journal, qui vit à El Paso avec sa famille : « Publiez un mot sur ça, ou une photo, on égorge votre journaliste. »

Luis Carlos Santiago, un jeune photographe du même journal, a eu moins de chance. Le 16 septembre 2010, lors de la Fête de la Révolution, il photographiait le défilé, avec ses chars et ses groupes costumés, et l’a suivi à travers la Mina. Le soir même, tandis qu’il dînait dans un restaurant, des hommes sont entrés et l’ont abattu. Pour Miguel et ses collègues, même si la cause exacte du meurtre reste obscure, le message était clair : ne foutez plus les pieds ici. Les travailleurs de Compañeros, eux, n’ont aucun problème : ce sont surtout des anciens drogués ou prostituées, ils connaissent tout le monde et tout le monde les connaît, et leurs seringues et leurs capotes gratuites sont les bienvenues.

Avec Gisela, même un gringo peut se promener à travers la Mina, à condition de rester discret avec les appareils photo. Les rues sont très animées, emplies de musique, de la Norteña ou des corridos ; on croise un homme au crâne rasé, piercé et tatoué comme un Azteca, avec un paquet de couches-culottes sous le bras ; devant les boutiques de chaussures, de vêtements, de sacs, de lunettes, se tiennent d’innombrables vendeurs de fruits, de bonbons et de tickets de loterie, la plupart des hálcones de La Línea : les municipales n’embêtent personne, ici, ils font partie de la famille, mais les federales et l’armée font parfois des raids.

Il y a une sorte d’hystérie maniaque à leurs gestes désordonnés, une attente exacerbée du seul moment de bonheur de leurs vies pourries, celui où l’héroïne annule tout, et puis aussi de la peur, de la tension, de l’angoisse.

Entre deux boutiques, des filles se tiennent devant une grille métallique, c’est un picadero, et Gisela, ses boîtes de seringues sous le bras, entre sans hésiter ; au moment où on veut la suivre, un grand type à moustache, en jogging et casquette, sort les mains dans les poches, Jérôme Sessini, le photographe qui travaille avec moi, se détourne instantanément et file s’asseoir sur un banc, le dos tourné : le gars est un Azteca qu’il a photographié en tôle il y a deux ans, il avait pris vingt ans pour sa participation à un massacre de 22 détenus ennemis, et le revoilà déjà dans la rue. Mais l’homme s’éloigne sans nous remarquer et Gisela nous fait entrer, expliquant à l’encargado, le responsable du lieu, qu’on est envoyés par les donateurs du programme pour faire un rapport d’activité.

Dans l’étroite cour derrière la grille, les mains se tendent, fébriles, pour saisir ses seringues, trois ici, cinq là. L’encargado, un petit gars râblé et tendu, fait entrer tout le monde dans une minuscule pièce, on les suit, ils doivent être une dizaine là-dedans, complètement surexcités, à cuire l’héro sur les culs de canettes puis à l’aspirer dans les seringues neuves, il n’y a aucune cérémonie, juste une avidité folle. Trois femmes sont assises sur des seaux contre le mur, le regard perdu dans le vide ; dans un coin, une fille fume de la piedra, du crack ; accroupi devant elle, l’encargado l’aide avec des gestes tendres. Il y a là des ados, plusieurs femmes aussi, une fille très bien sapée, un gars habillé en rappeur ; presque tous se shootent dans la jugulaire, en inspirant puis bloquant leur respiration pour faire saillir la veine, un ami les injecte, ou bien ils le font eux-mêmes, avec un bout de miroir brisé à la main.

Il y a une sorte d’hystérie maniaque à leurs gestes désordonnés, une attente exacerbée du seul moment de bonheur de leurs vies pourries, celui où l’héroïne annule tout, et puis aussi de la peur, de la tension, de l’angoisse. Un homme complètement défoncé balaie frénétiquement entre les pieds des autres ; un jeune handicapé entre en clopinant, appuyé sur son déambulateur, se cherchant une place au milieu de la cohue. Une femme âgée, des larmes tatouées au coin de l’œil, caresse lentement le visage d’une toute jeune fille complètement partie, les yeux grands ouverts, en extase. La désolation du lieu est presque totale.

150 000 junkies dans la ville

D’après Charles Bowden, un auteur américain ayant écrit plusieurs livres sur Ciudad Juárez, on estime à plus de 150 000 le nombre de junkies dans cette ville : deux fois le nombre de drogués en France, d’après les chiffres de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, plus de 10 % de la population. Ça n’a pas toujours été comme ça. À l’époque du « Seigneur des cieux », dans les années 1990, il était strictement interdit de vendre ou même d’ouvrir un seul paquet de drogue à Juárez, sous peine de mort ; même les sicarios du cartel devaient se rendre à El Paso pour acheter leur coke, après l’avoir fait passer eux-mêmes.

Le deal entre le Parti révolutionnaire institutionnel et les cartels était respecté, et le Mexique servait de trampoline pour la drogue, rien de plus. Mais quand les Américains ont fermé la frontière, fin 2001, le cartel de Juárez a commencé à écouler une partie de la came sur place ; et quand Calderón a envoyé ses forces contre La Línea, Vicente Carrillo a répondu en inondant le marché intérieur. Si les chiffres avancés par Bowden sont exacts, ça représenterait, sur une base d’une dose par jour par usager, un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros par an. Au bas mot.

Le client donne en général 35 pesos à l’hôtel pour la chambre et les capotes, la fille prend ce qu’elle peut, 100, parfois 150 pesos, cinq ou sept euros.

La Mina est aussi le quartier des hôtels de passe, comme le Maya, le Fortuna, le Viajero, où trois ou quatre filles usées, fatiguées, parfois obèses ou déjà âgées, attendent le chaland juste à l’entrée. Dans une alcôve ou sur une étagère, souvent, s’entassent fleurs et images saintes, la Vierge de Guadalupe bien sûr et quelques saints. En haut, les draps lavés pendent dans les couloirs, les chambres sont minuscules, infectes, à peine aérées, avec des lits étroits aux draps maculés. Le client donne en général 35 pesos à l’hôtel pour la chambre et les capotes, la fille prend ce qu’elle peut, 100, parfois 150 pesos, cinq ou sept euros, et si elle veut être sûre d’être payée, elle les prend en avance, les clients sont parfois violents.

Les histoires des filles se ressemblent toutes, un va-et-vient constant autour de la drogue, entre prostitution et maquilas, deux ou trois enfants dès l’âge de 20 ans, des parents dans le même état, souvent des histoires d’inceste. Gloria Carmen, une grosse fille surmaquillée du Viajero, aux yeux de poisson, fixes, inexpressifs, a longtemps été battue par son père alcoolique, qui l’a violée à 13 ans. « Je me suis sentie laide de ce qu’il m’a touchée. » Cela faisait des années qu’il violait sa sœur aînée : « Elle, elle était d’accord. Elle disait rien. Ça lui plaisait. Je les ai vus une fois. Mais moi je voulais pas qu’il fasse ça à ma petite sœur. Il la battait beaucoup, tout le temps. Alors je l’ai dit à ma mère, qui l’a mis dehors. »

Elle raconte tout ceci dans une des chambres, assise sur le bord du lit, d’une voix atone, sans montrer la moindre émotion. Sa mère est morte, et Gloria est tombée dans la drogue, d’abord la piedra, enfin l’héro. Elle voudrait se construire une maison en dur, chez elle à Torreón, mais tout son argent part pour la came. « J’en veux toujours plus, et plus. Je peux rester un jour sans me droguer, mais le jour suivant ça me prend trop fort. Je me prostitue pour me droguer. » Quand elle est à Juárez, elle vit ici même, à l’hôtel, dans une chambre juste à côté, avec son mari Raúl, drogué lui aussi, et qui supporte mal le travail de sa femme. « On est venus ici chercher du travail, raconte‑t‑il presque en sanglotant. Moi, j’étais prêt à vivre en mangeant du pain. Mais ma femme, elle voulait plus d’argent, elle voulait manger de la viande plusieurs fois par semaine. Alors, elle a commencé à faire ça. J’ai accepté mais je n’arrive pas à m’y faire. »

D’autres sont encore en pire état. Ginger, une fille entièrement ravagée qui tapine à l’hôtel Maya, raconte en sanglotant une longue histoire incohérente, une vie brisée qui oscille entre le fantasme névrotique et le film d’horreur mexicain, centrée autour de trois jours de torture par des federales, en décembre dernier, qui auraient cherché à lui soutirer le nom de ceux pour qui elle vendait de la drogue. Les faits, dans son histoire, sont clairement en partie inventés, reconstitués, exagérés, recomposés ; mais la douleur, elle, celle qui suinte de ses mots et de ses gestes tordus, est réelle.

On dit qu’ici a été inventée la margarita

Les gens qui s’en sortent encore le mieux, dans tout ça, ce sont peut-être les prostituées transsexuelles qu’on rencontre dans la Mariscal, le vieux quartier des bars et des boîtes de nuit, entre la cathédrale et le pont d’El Paso. C’est ici (on dit) qu’a été inventée la margarita, ici que venaient autrefois les grandes stars d’Hollywood, comme Marilyn Monroe et Arthur Miller, ou Liz Taylor et Richard Burton, pour un divorce express suivi d’une immense fête, ou bien pour un avortement discret.

« La mauvaise réputation de Juárez a 30 ans », soutient Arnulfo Gómez, le propriétaire du Gato Felix, sur l’avenida Juárez à deux pas du pont. Avant, dans cette rue, il y avait dix ou douze discothèques capables d’accueillir 800 ou 1 000 personnes chacune, et le week-end elles étaient bondées, les soldats de Fort Bliss, l’immense base d’El Paso, accouraient en masse. Maintenant, tout ça est fini. Vers 2005, la municipalité a entrepris un vaste programme de « rénovation » de la Mariscal, rasant la majeure partie des bars historiques. Puis les fonds se sont asséchés, la guerre de Calderón a débuté, et tout est resté ainsi, avec quelques bars aux couleurs vives plantés au milieu d’immenses places asphaltées.

Arnulfo, avec son chapeau de cow-boy, porte autour du cou une carte de presse, « pour éviter que les flics me mordent dans la rue » ; il paie déjà la cuota, 80 euros par semaine, ça suffit. Ici, il y a moins de bordels que dans la Mina ; les « femmes-femmes », comme les appellent les trans, travaillent plutôt dans les clubs, sur scène ou bien se tortillant presque nues dans un recoin sombre contre le bas-ventre d’un client, et parfois l’entraînant dans une chambre à l’arrière. Les trans, elles, travaillent dans la rue, à partir de petites chambres qu’elles louent 30 euros la semaine, autour de la calle Otumba.

Le travail, quand même, n’est pas facile : les flics viennent racketter les filles, arrêtent les clients pour leur extorquer de l’argent, et la nuit, après 18 heures, le quartier devient dangereux.

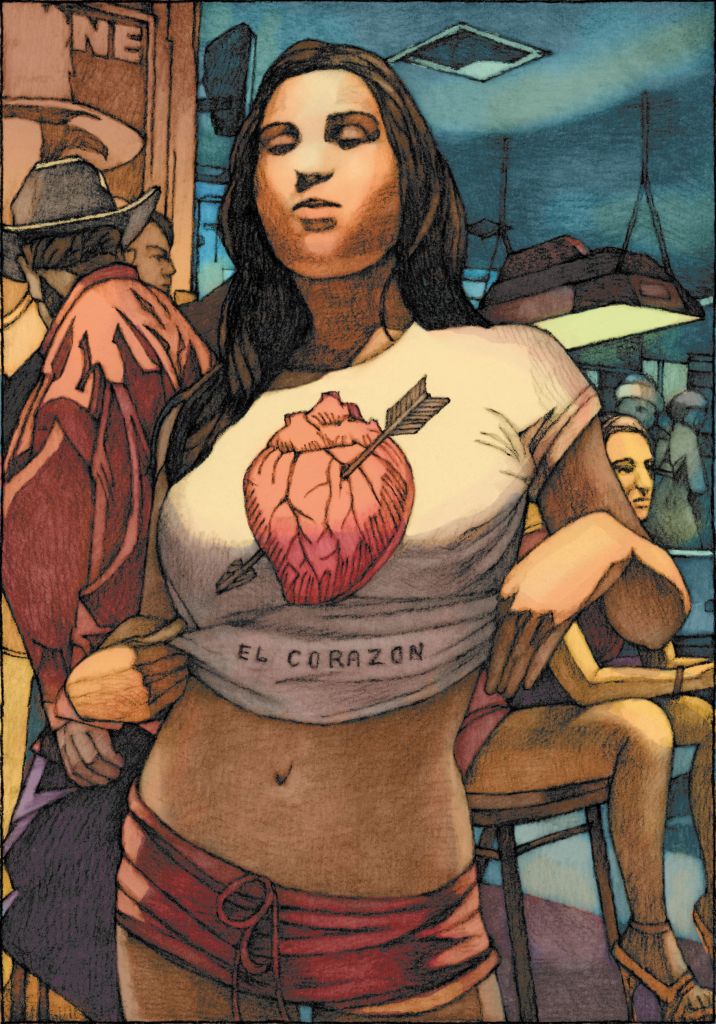

Dès qu’elle voit l’appareil photo du gringo, l’une d’elles, Viky, campe une pose contre un poteau téléphonique, devant la grande peinture murale qu’elles ont faite elles-mêmes, une Vierge de Guadalupe toute décorée de petits bijoux en toc collés, un appel à la tolérance : « Alors les garçons ? Vous me prenez en photo ? » Si Viky se prostitue, c’est surtout pour garder son indépendance économique : il faut dire qu’ici, elle peut gagner en un jour ce qu’elle gagnerait en une semaine dans une maquila, si tant est qu’une maquila embaucherait une transsexuelle. À part ça, sauf pour l’herbe qu’elle aime beaucoup, elle ne se drogue pas, boit peu, et vit maritalement avec le même homme depuis treize ans.

Au fil des jours, à coups de bières au Gato Felix, elle me raconte son histoire et finit par m’inviter chez elle, pour me présenter sa mère, une bonne grosse dame aux cheveux teints en rouge qui parle en rigolant de ses deux « filles-femmes » tandis que Viky fume un joint à côté d’elle, son frère Rúben, qui travaille dans une maquila, son mari José, un beau gosse sérieux, employé de bureau, et son chihuahua. Toute la famille est de Torreón, mais a déménagé ici peu à peu, au fil des péripéties, et reste malgré la violence. « J’ai planté mes racines ici, affirme Viky avec un sourire tranquille. Il faut bien les planter quelque part. »

Le travail, quand même, n’est pas facile : les flics viennent racketter les filles, arrêtent les clients pour leur extorquer de l’argent, et la nuit, après 18 heures, le quartier devient dangereux. Pendant tout un temps, les trans ont été quasiment les seules prostituées de la Mariscal : après 2008, quand La Línea a commencé à extorquer la cuota, la plupart des « femmes-femmes », plus vulnérables, sont parties pour les quartiers, laissant les trans sans concurrence. Mais même maintenant qu’elles sont revenues, ça ne chôme pas.

« Aucun travail pour nous ici »

Au coin d’Otumba et de la Fray G. de San Francisco, là où se trouve la peinture de la Vierge, les clients passent en voiture, lentement ; les filles les sifflent, les abordent, parfois alors ils se garent et les suivent dans la piaule, pour vingt minutes ou une demi-heure. « La plupart sont mariés, ont des enfants, m’explique Viky. Je crois que c’est surtout des gays réprimés. » Sa voisine Samsara, une superbe blonde platinée, élue Miss Gay Torreón quatre ans de suite, me le confirme : « Ils sont presque tous passifs. »

Samsara, qui s’est mise en femme dès l'âge de 15 ans, tout comme son frère cadet d’ailleurs, rêve de reprendre des études, de passer une licence et de trouver un travail normal. Cette grande fille aux beaux seins fabriqués à coup d’injections d’œstrogène, presque timide, fragile, parle d’une voix douce, calme, mais comme toujours voilée de tristesse. Elle est heureuse de son choix, et ne veut pas se faire opérer – « J’adore comme ça » –, mais la vie est dure. « Ici, il n’y a aucun travail pour nous. Certaines peuvent devenir esthéticiennes, c’est tout. Pour pouvoir travailler dans une “maquila”, il faut s’habiller en homme, et attendre que les seins disparaissent. On ne peut pas avoir de papiers [de femme], sauf à Mexico. Alors on est coincées. »

C’est comme le meilleur de la vie

Samsara aussi a un amoureux, un beau garçon plus jeune qu’elle, mais il est horriblement jaloux et ils se disputent à cause de son travail ; les week-ends, elle fait des shows travestis, c’est son plus grand plaisir même si ça ne paie pas. On va la voir un samedi soir, dans la Mina au bar Elvira, une grande salle presque sans décoration, à la musique assourdissante, où on se gèle les fesses sur des chaises en métal. Les filles, immenses, sculpturales, magnifiques, entrent vers minuit avec leurs valises à roulettes, déjà en perruques et en faux cils, parfumées à outrance.

Samsara, visiblement contente de voir ici ses nouveaux copains français, nous embrasse avant de partir se changer dans une minuscule pièce tout au fond, tandis qu’on regarde deux filles obèses danser des cumbias ensemble avec une grâce étrange, complètement ivres, les tétons pointant hors de leurs décolletés. Le spectacle des trans est plein de fougue, de joie et de vie triste, elles miment des chansons connues, au milieu des lumières bariolées et de la fumée artificielle, avec de grands gestes élégants et une conviction immense, comme perdues dans le sentiment de leur propre beauté irréelle.

Il y a beaucoup de spectateurs, des femmes surtout, qui chantent aussi les paroles tout en applaudissant ; une belle « femme-femme » monte sur scène pour embrasser une des amies de Samsara et lui glisser un billet de 20 pesos entre les seins ; deux types trapus, des morenos à petites moustaches et cheveux coupés ras, viennent aussi, visiblement émus, embrasser Samsara, qui fait une tête de plus qu’eux, pendant son numéro. C’est comme le meilleur de la vie.

Le mari de Norma a été tué dans un échange de tirs. Sans lui, elle n’avait plus assez d’argent pour payer le loyer, nourrir ses enfants et payer une garde quand elle travaillait : alors elle est revenue se prostituer au Viajero.

Le matin, le soleil pèse sur la ville, froid et brillant. Le pont pour El Paso est entièrement saturé, les files avancent à peine. Autour, Juárez s’étend sous la lumière brouillée, comme assoupie, brune et grise, ponctuée par le vert-roux des arbres, barrée au fond par les crêtes brunes de la sierra, un cauchemar qui ne ressemblerait à rien. À l’hôtel Viajero, où vit Gloria Carmen, travaille aussi une très jolie femme de 32 ans nommée Norma, originaire de Guadalajara. À 21 ans, elle avait commencé à se droguer, et à se prostituer car les autres travaux disponibles ne payaient pas assez pour la drogue.

Mais au bout de trois ans, elle avait tout arrêté et s’était rangée, elle avait pris un travail dans une maquila et s’était mise à paisiblement élever ses enfants. Elle aurait sans doute continué ainsi si son mari, il y a deux ans, n’avait pas été tué, pris par malchance dans un échange de tirs en allant acheter des pièces détachées. Sans lui, elle n’avait plus assez d’argent pour payer le loyer, nourrir ses enfants et payer une garde quand elle travaillait : alors elle est revenue au Viajero. Mais elle ne se drogue toujours pas, et maintient une discipline de travail très stricte : trois jours par semaine, quatre clients par jour, puis elle rentre chez elle.

« Ce travail, dit-elle doucement, pinçant le tissu de sa jupe en dentelle blanche entre ses doigts, je pourrais dire que c’est bien, mais non. Je suis ici pour l’argent, rien de plus. Il n’y a rien d’autre, j’ai pas les papiers pour passer “al otro lado”, aux États-Unis, et ici le travail ne paie rien. » Elle parle d’une voix très douce et résignée, en fumant ; le nom de son défunt mari, Adrian, est tatoué avec des décorations florales sur sa main, et elle a un visage presque aztèque, illuminé par un sourire magnifique, radieux. À la maquila, elle construisait des moteurs de frigos, et c’est évident que si elle le pouvait, elle y retournerait. Je n’avais jamais auparavant songé aux gens qui ont construit mon frigo, à la vie qu’ils mènent. Eh bien voilà, la vie des gens qui construisent nos machines à laver, nos toasters, nos télés, nos frigos, c’est ça.