« Ça fait deux ans que j’ai pas repris ma canne. » Difficile à croire dans la bouche d’un garde-pêche professionnel. Pourtant, tout chez Benjamin Grosjean exprime le dépit. Les mains enfoncées dans les poches de sa doudoune bleu marine, le pas raide mais rapide, il lance son œil connaisseur vers une masse sombre dans le courant – « voyez, c’est une truite en train de frayer ». Ce matin de décembre, le soleil timide qui commence à percer enchante les éclats de mousse sur les bouleaux, les frênes, ainsi que les tapis de feuilles rousses le long des berges en amont de Chaley, dernière commune de la vallée avant la montée vers le plateau. C’est sur les bords de l’Albarine, cet affluent de la rivière d’Ain, à une heure de voiture au nord-est de Lyon, que ce Vosgien a posé ses valises il y a vingt-cinq ans, cumulant un mi-temps à l’association de pêche locale et un autre comme chargé de projet à la Communauté de communes.

« Ces saules là-bas, sur la rive à l’entrée du village, c’est moi qui les ai plantés ! On s’est battus sur chaque mètre linéaire de la rivière », résume, amer, le presque quinquagénaire, coupe près des oreilles, le cheveu poivre et sel. Depuis 1992, l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), qui emploie Benjamin Grosjean, a progressivement racheté aux propriétaires privés des parcelles en bordure. Ces acquisitions lui ont permis de réaliser des aménagements pour que les truites et autres salmonidés, qui font la renommée du cours d’eau bien au-delà de l’Ain, puissent davantage se reproduire. Une implication sur le territoire qui ne serait pas possible sans un nombre important d’adhérents : en 2023, l’AAPPMA de la vallée de l’Albarine a vendu plus de 2 300 permis, ce qui la hisse au second rang du département. Si ces rachats de terres comblent les pêcheurs, ils ont aussi un intérêt politique : « Cela nous permet de devenir un intermédiaire essentiel des pouvoirs publics », commente Benjamin. Avoir un interlocuteur unique évite de devoir négocier avec une myriade de particuliers. Par exemple, quand il faut lancer de grands aménagements, comme ceux de 2019. Le nerf de la colère du garde-pêche désabusé.

Un garde-pêche remonté

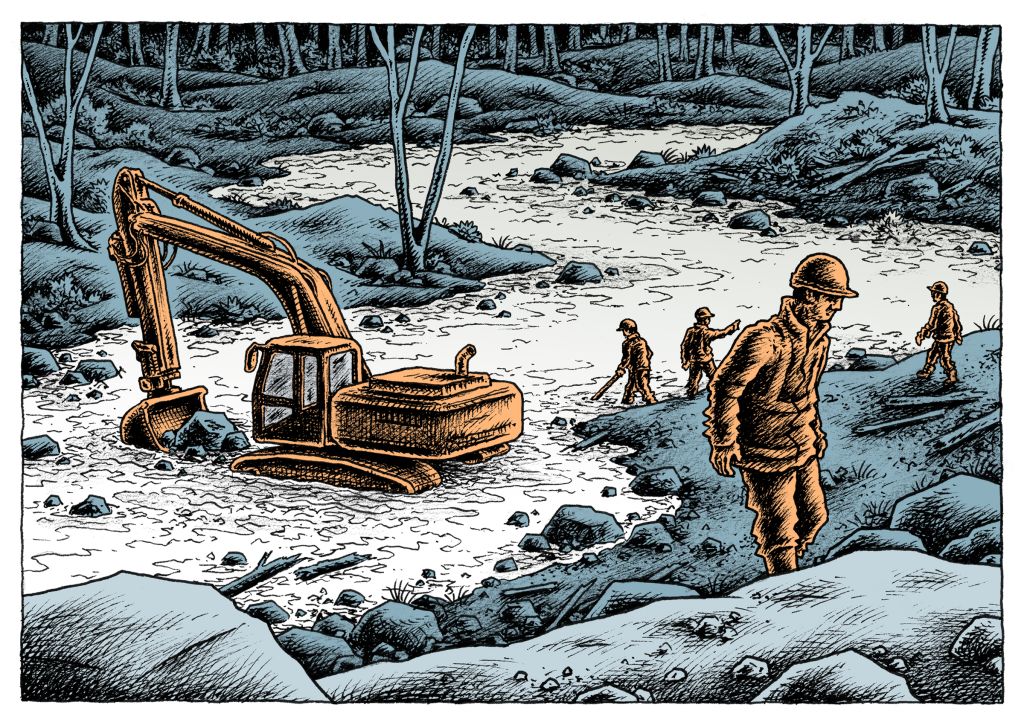

À l’écouter, le monde ne tourne plus rond depuis qu’un tronçon de la rivière a été réaménagé, en aval, à Torcieu. « Les travaux n’ont pas été réalisés selon nos recommandations », déplore-t-il. En ligne de mire, le Syndicat de la rivière d’Ain aval et ses affluents (le SR3A), auquel les élus des communes délèguent la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi). Le syndicat doit collaborer avec les propriétaires dès qu’il est question d’aménagements déclarés d’intérêt général, comme pour la fameuse opération. Il s’agissait alors de créer un méandre sur une zone de 900 mètres de long, au niveau du pont de la Déruppe, reconnaissable depuis la départementale à sa poutre turquoise.

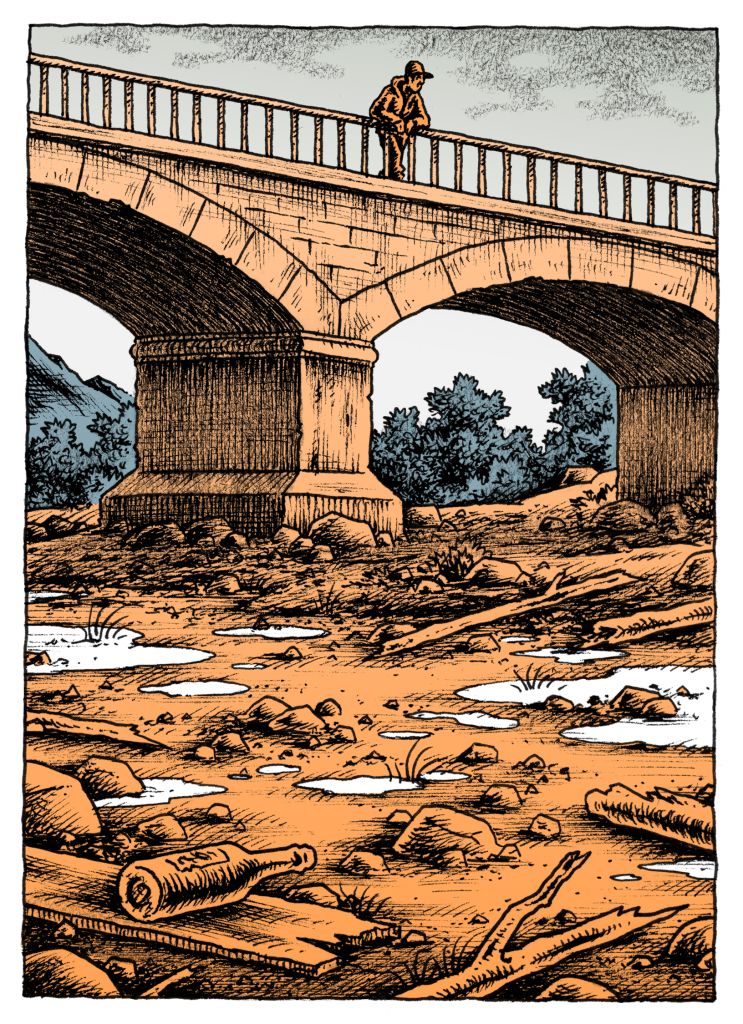

« Depuis, il y a moins de poissons, et l’assec estival [état d’un cours d’eau dépourvu d’eau, NDLR] est plus étendu. Il arrive au-delà du pont », vitupère Benjamin Grosjean, qui a rédigé un PowerPoint de 59 pages sur le sujet, tant il lui tient à cœur. La Fédération de pêche de l’Ain a pu faire le même constat. Car l’Albarine est particulière. Elle est dite intermittente : l’été, l’eau disparaît sur une portion de son tracé – comme un cours d’eau sur trois en France, et près de deux tiers des rivières dans le monde. Ici, le phénomène s’explique par la nature de la roche de la plaine, du karst : l’eau s’y infiltre pour couler dans son lit souterrain, et quand il fait très sec, la rivière se vide en surface. Les grands travaux de 2019 sont-ils vraiment en cause ? Menés par le syndicat de rivière, ceux-ci ne sont que l’application des politiques publiques nationales de « renaturation », qui visent à améliorer l’état des cours d’eau, notamment biologique. Mais en raison du nombre important d’acteurs et du manque de coordination, la concrétisation des intentions est loin d’être un long fleuve tranquille.

Une rivière intermittente

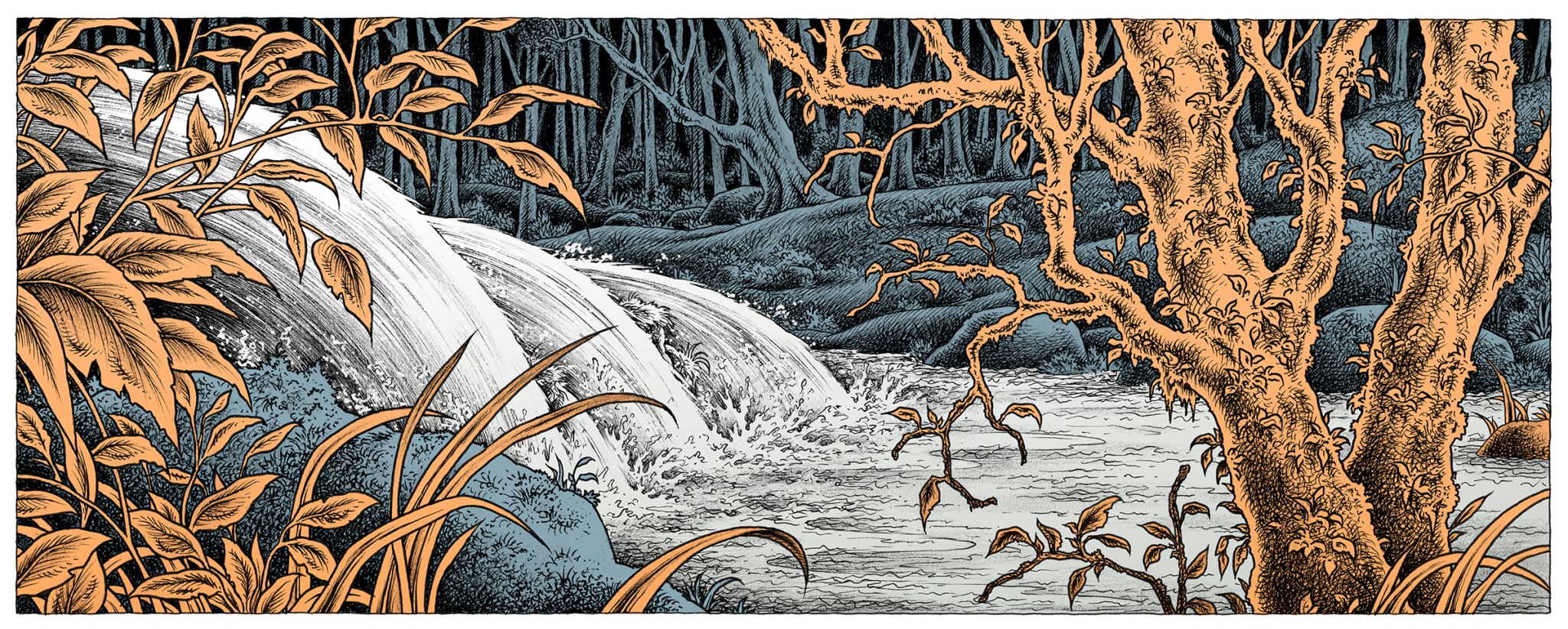

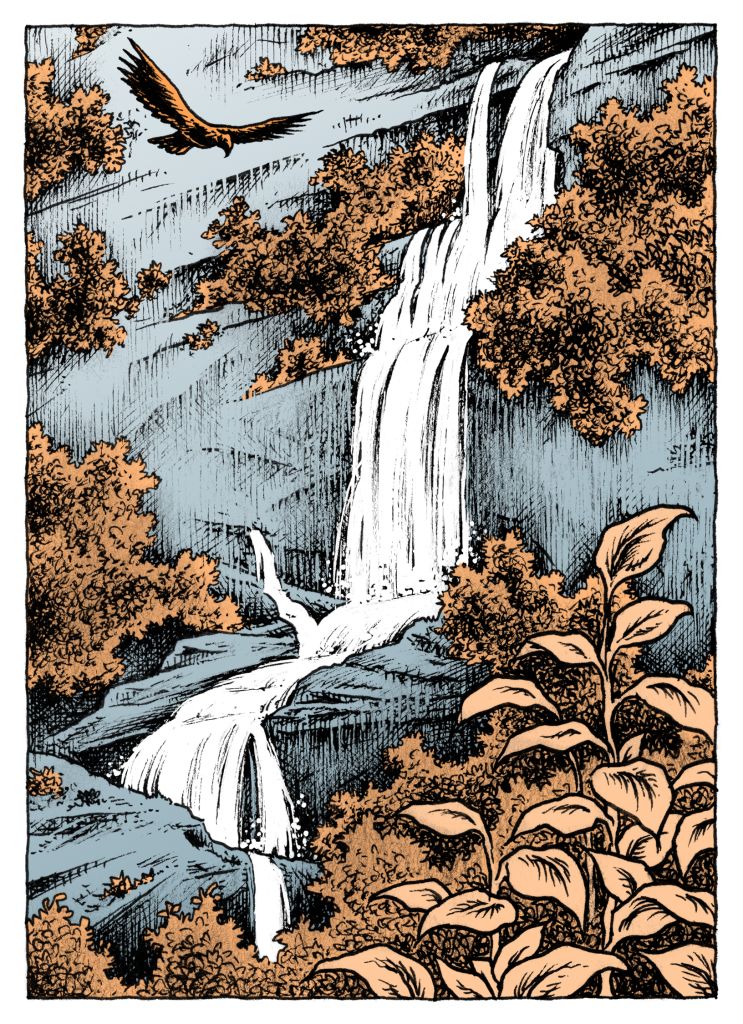

Bordée par sept villages peu peuplés, l’Albarine prend sa source à près de 1 000 mètres d’altitude sur le plateau d’Hauteville, à l’extrême sud du massif du Jura. Ses eaux transparentes, charriées par une majestueuse cascade au nom de conte de fées, la Charabotte, s’engouffrent dans une vallée encaissée peuplée de feuillus et de conifères, pour s’écouler, rafraîchies par de nombreuses sources, sur une soixantaine de kilomètres. « Le but des travaux au niveau du pont de la Déruppe était de remonter le lit de la rivière et de recréer un méandre pour éviter qu’elle ne s’enfonce trop, pointe, accoudé à la rambarde grise dudit pont, Samuel Monnet, directeur adjoint du SR3A, qui représente l’équipe technique. Il s’agissait aussi de restaurer son fonctionnement écologique en permettant à une biodiversité riche de se développer. » Car certaines espèces d’invertébrés agissent comme filtres d’eau, d’autres aident à la décomposition des feuilles, etc. Chaque espèce remplit un rôle, qui permet à la rivière d’accomplir toutes ses fonctions.

« Il faut imaginer qu’ici, à l’échelle des temps géologiques très anciens, le lit de la rivière était bien plus large. L’eau allait jusque-là ! » Le technicien, géographe de formation, désigne du regard une zone de prairie où paissent quelques vaches, qui s’étend de la rive jusqu’au pied de la montagne. « L’eau devait s’étaler sur toute la largeur de la vallée à cet endroit. » Aujourd’hui, après le pont, elle coule en une ligne droite d’environ quinze mètres de large. Redonner des courbes au tracé devait permettre de faire baisser l’énergie du courant pour, également, prévenir le risque d’inondation – la région reste marquée par deux crues centennales au début des années 1990. Mais a priori pas jusqu’à aggraver la sécheresse en été.

Des financements à foison

« L’assec a tendance à remonter vers l’aval depuis quelques années », constate pourtant lui aussi Giacomo Valerioti, 45 ans, second adjoint au maire de Torcieu, natif de Saint-Rambert-en-Bugey, à quelques kilomètres de là. Mais, « Impossible de savoir si c’est dû aux travaux », tranche, posé, Samuel Monnet. Ceux-ci ont-ils au moins permis de « restaurer un fonctionnement de la rivière qui permette à la faune et à la flore de s’exprimer pleinement », comme l’indique aux promeneurs le panneau toujours planté près du pont ? « Impossible non plus d’évaluer le bénéfice écologique de cet aménagement », soupire le directeur adjoint du SR3A.

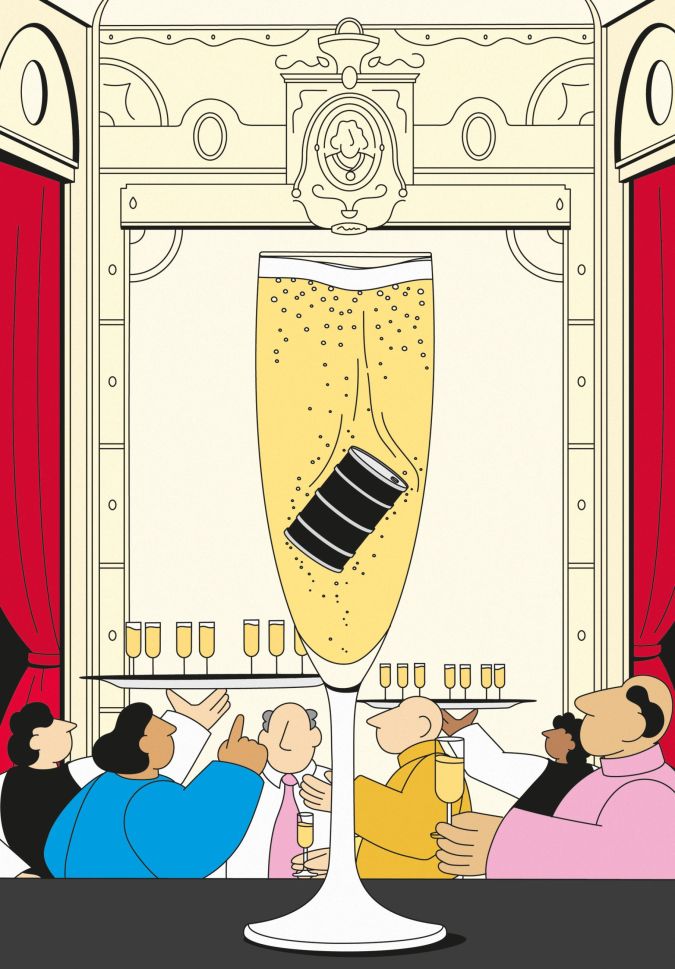

De quoi surprendre quand on connaît le coût de l’opération : 500 000 euros, financés pour moitié par la redevance sur l’eau – via l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse –, pour un tiers par le syndicat de rivière – les communes, donc –, et le reste par le département. Sans compter les conséquences sur le paysage naturel : « trois hectares d’arbres mis à terre », aux dires du directeur adjoint. Mais, en application de la directive-cadre européenne sur l’eau de 2000, dont l’un des objectifs est « le bon état écologique des cours d’eau », les subventions s’obtiennent sans peine, tout comme le feu vert des pouvoirs publics, confient les différents acteurs de ce type de projets.

« Au début des années 2000, il fallait encore du temps pour obtenir des financements. En 2020, c’était tout l’inverse. L’agence de l’eau nous demandait : “Vous n’avez pas des dossiers d’aménagement sous le coude ? On a encore du budget” », raconte Jacques Magdelaine, président du SR3A jusqu’en 2020. Contactée, l’agence de l’eau, principal financeur, confirme : « Aujourd’hui, on démarche les élus pour des projets de restauration de rivière, car c’est notre vocation », assume Nicolas Alban, directeur de la délégation Rhône-Alpes de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. « L’urgence est de restaurer les milieux aquatiques sur des rivières endommagées. Ce type de travaux a pris de l’ampleur ces dernières années. » Quitte à ne pas être très regardant sur la qualité des dossiers avant de lancer les aménagements ?

Un millefeuille indigeste

« C’est la Direction départementale du territoire, la DDT, qui fixe le type d’études préalables à inclure dans le montage du projet », précise Nicolas Alban. Pour conduire des travaux comme ceux du méandre sur l’Albarine, le syndicat de rivière doit demander une autorisation à la DDT, ce qui suppose de monter un dossier assez conséquent. Dossier qui, dans ce cas précis, étonne par son manque d’informations environnementales. Au chapitre « biodiversité », on peut ainsi lire que « l’inventaire des espèces d’oiseaux a été réalisé sur la base de contacts sonores ou visuels », ce qui donne lieu à des listes, présentées en annexe, et renvoyant à des données du syndicat datant de 2015, sans mention d’intervention scientifique.

« À l’époque, on internalisait les études environnementales, on les faisait faire par nos stagiaires », témoigne Jacques Magdelaine. Dans ce dossier, les lacunes ont été soulignées en bout de course par le Conseil national de protection de la nature (CNPN), instance d’expertise scientifique dépendant du ministère de l’Écologie et dont l’avis est déterminant pour déclencher les travaux. « Il est surprenant que les inventaires de faune et de flore soient aussi succincts et sommaires et leur descriptif non accompagné des élémentaires méthodologies à la base des recensements d’espèces », peut-on lire dans l’avis. Mais « au vu de la qualité du dossier », par ailleurs, le CNPN a finalement donné son feu vert.

Si une commission de suivi est censée examiner l’impact des aménagements, l’exercice est difficile. Face à la colère de l’association locale de pêche, l’agence de l’eau, sur demande du SR3A, a sollicité l’Office français de la biodiversité (OFB) pour un rapport. Celui-ci est prudent : « Le projet n’a pas atteint certains de ses objectifs et a pu contribuer à augmenter le linéaire d’assec du secteur », est-il écrit, avant une série d’actions à mener pour « améliorer le projet ». Samuel Monnet le reconnaît : « Les données avant travaux sur la faune et la flore étaient trop parcellaires. Et il est difficile d’évaluer des gains biologiques sur 900 mètres d’un cours d’eau qui fait 60 kilomètres ! »

L’aveu agace Gaël Allain, le nouveau maire de Tenay, qui a eu récemment maille à partir avec le syndicat. « À l’occasion de travaux sur la rivière, ils ont pété notre conduite d’eau potable. J’ai parfois l’impression qu’on mène des projets à coups de bulldozer parce qu’il y a des subventions. Ces chantiers sont pleins de paradoxes », clame le quadragénaire depuis l’intérieur chaleureux de sa maison perchée sur les hauteurs. Pourtant, une vision globale de l’Albarine serait possible : les données scientifiques sur la rivière sont abondantes depuis une vingtaine d’années.

Un héritage industriel

Le hasard a voulu qu’un chercheur installé à Lyon, Florian Malard, spécialiste des nappes alluviales, tombe amoureux de la région et de ses courbes à force d’y passer son temps libre, dans les années 1990. Il en fait d’abord son objet de recherche, avant de s’y établir, dans un hameau perché rattaché à Tenay. Au-delà de son goût pour la nature – le pays est réputé, entre autres, pour sa communauté de lynx –, l’hydrobiologiste est attiré par l’importance du défi. « Il y a tout à faire ici, résume-t-il au volant de son break, entre deux virages serrés. Jusque dans les années 1980, cette vallée a été livrée à l’industrie. »

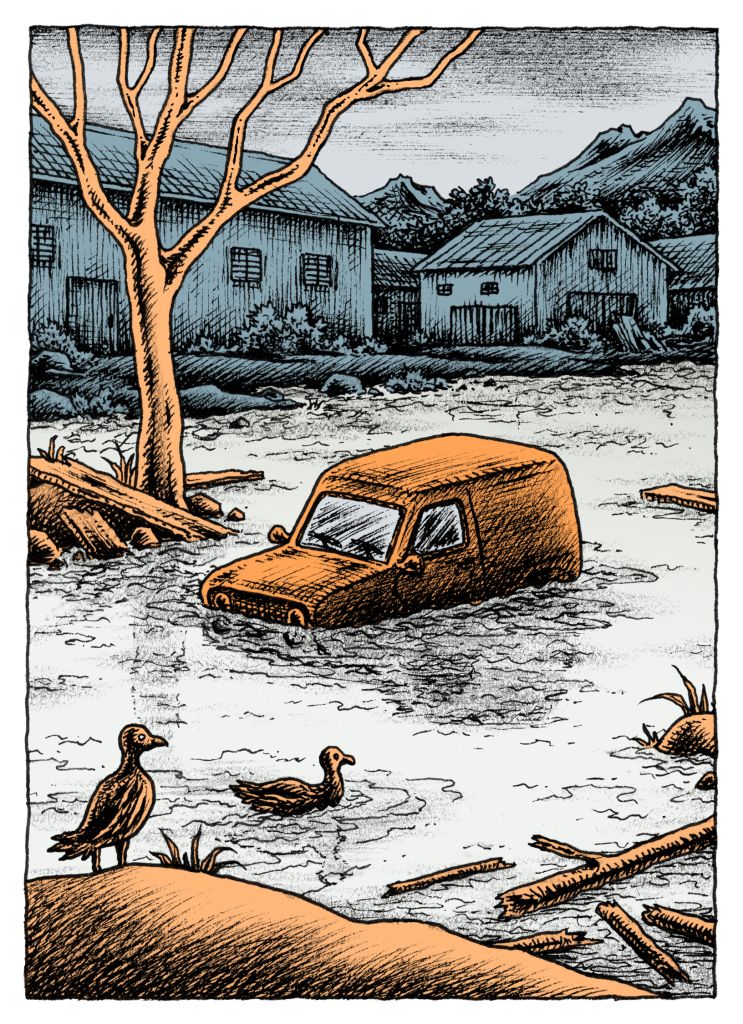

Le long de la route, avant la montée vers le plateau, impossible de rater les édifices monumentaux en pierres, pour la plupart à l’abandon : à partir du milieu du xixe siècle, les usines de textile installées au bord de la rivière, dont elles tiraient leur énergie, ont tourné à plein régime. La situation géographique de ce coin de Bugey avait pour avantage d’être à portée de chemin de fer de Lyon et de l’Italie du Nord, grandes régions de la soie, mais aussi de Genève, pour le commerce. Pour l’Albarine, cette période industrielle et ferroviaire s’est traduite par moult pollutions, et un corsetage, c’est-à-dire une modification de sa largeur, plus étroite, et de son tracé, plus linéaire. Non sans conséquences environnementales, puisque l’eau coule plus fortement en ligne droite, drainant les cailloux et les sédiments plus vite. Trop vite. « Le lit s’est creusé, appauvrissant l’Albarine en espèces », regrette l’universitaire. Cette « chenalisation » a aussi accentué les risques d’inondation. Au début des années 1990, plusieurs villages ont été victimes deux années de suite d’épisodes de crue importante, obligeant élus et riverains à s’intéresser à leur cours d’eau et à questionner sa forme.

Le syndicat de la rivière Albarine, ancêtre du SR3A, a été créé à la suite de ces événements, pour fédérer 27 communes. « L’idée était de réaliser des aménagements pour prévenir les inondations, mais aussi d’assainir la rivière, se souvient Jacques Magdelaine, ancien élu d’Ambérieu, qui a présidé la structure à partir de 2005. L’eau des toilettes s’y déversait directement, on avait un siècle de retard. » Avec la concurrence des fibres synthétiques, la désindustrialisation de la vallée est déjà bien amorcée. Et rend possible un autre rapport à l’eau. D’autant que la réglementation européenne impose l’objectif du « bon état écologique » des milieux aquatiques à l’horizon 2015, et instaure des moyens de lutte contre les pollutions en fixant des seuils de concentration limite – pour certains pesticides, par exemple. « Notre contrat prévoyait 20 stations d’épuration, on en a réalisé 24 », s’enthousiasme le retraité de la SNCF qui, un brin nostalgique, mentionne ses efforts pour mettre tout le monde d’accord : « J’ai toujours essayé d’avoir les pêcheurs avec nous pour éviter qu’ils nous cassent les pieds. Quand on les écoute aujourd’hui, on dirait qu’ils ont tout fait. »

Une star de la recherche

Le 17 janvier 2024, la communauté de communes de la Plaine de l’Ain accueille une quarantaine d’invités, principalement des élus et des acteurs de l’eau, pour l’inauguration d’une exposition sur les rivières intermittentes. Un travail pédagogique à vocation itinérante, porté et conçu par le SR3A, l’agence de l’eau et des chercheurs. Une collaboration qui n’existerait pas sans Thibault Datry et son patient travail de chef d’orchestre.

Alors que Jacques Magdelaine et le syndicat de rivière poursuivaient la course à l’assainissement dans les années 2000, c’est à lui, doctorant à l’époque, que Florian Malard – le scientifique tombé amoureux de la vallée – a passé le flambeau sur le sujet de l’intermittence. Après sa thèse, ce spécialiste de la faune aquatique a monté plusieurs programmes avec son laboratoire de recherche, EcoFlowS, au sein de l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement). Lancé en 2020, DRYvER est sans doute son projet le plus représentatif : il implique des scientifiques de onze pays, dont sept en Europe, pour un budget de plus d’un million d’euros. Son ambition : aider les pouvoirs publics gestionnaires à mieux s’adapter aux enjeux du réchauffement climatique, en essayant de comprendre les conséquences socio-écologiques des assèchements. Car ces phénomènes risquent de s’aggraver.

« Nos modèles montrent qu’on aura entre 50 et 100 jours supplémentaires d’assec par an sur l’Albarine à l’horizon 2071-2100, sous le coup du réchauffement et d’une utilisation croissante de l’eau », détaille le chercheur. L’Albarine est donc un bon laboratoire pour anticiper les tensions à venir sur la ressource en eau et les effets sur la biodiversité, mais aussi pour protéger dès maintenant les segments de rivière régulièrement asséchés, et souvent négligés. « Ici, des hameaux entiers ne sont toujours pas raccordés aux stations d’épuration. L’été, quand il y a des assecs, la contamination est moins diluée. Cela peut poser des problèmes de pollution. » Surtout, les zones d’assec naturel participent de l’écosystème global de la rivière, par exemple en freinant la propagation d’espèces invasives : « Les élus ne comprennent toujours pas l’importance de protéger ou d’aménager ces tronçons. »

Un patrimoine méconnu

« Même asséchés, les lits de ces ruisseaux n’en sont pas moins riches en biodiversité », abondent Bertrand Launay et son collègue Guillaume Le Goff, sourire aux lèvres malgré la perspective de s’immerger dans l’eau froide. Ce duo en salopettes passe la journée à relever les données d’une partie des 20 stations de surveillance du niveau de l’eau, qu’ils ont installées il y a trois ans sur l’Albarine dans le cadre du projet DRYvER. Sur chaque site, une caméra de chasse, ou « piège-photo », est programmée pour prendre deux clichés par jour de la rivière : l’un à midi, l’autre à minuit. Les cartes mémoire sont récupérées deux fois par an pour en exploiter les données. Ce jour-là, les images les plus impressionnantes sont celles prises de nuit, où des taches noires révèlent la présence de l’eau, des animaux et parfois… des promeneurs. « Ces ruisseaux sont privés, les gens n’ont rien à faire là », rappelle, peu surpris, l’assistant ingénieur de recherche, barbe épaisse et cheveux longs, en farfouillant dans le coffre du Kangoo siglé Inrae.

La sensibilisation de tous ceux qui sont attachés à la rivière, Thibault Datry en a fait calmement son cheval de bataille. Ses travaux et ceux de son équipe ont mis en lumière l’importance de faire évoluer les perceptions de l’Albarine et de ses assecs. Et ce, d’autant qu’en France, les rivières intermittentes échappent pour partie à la législation sur l’eau. Cette dernière ne s’applique, selon le code de l’environnement, qu’aux cours « présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année » – la définition du « débit suffisant » étant laissée à l’appréciation des propriétaires ou porteurs de projets. Si la jurisprudence tente de combler ce flou juridique, il reste aujourd’hui à l’origine de nombreuses atteintes à l’environnement. Ainsi, le taux de pesticide dans les cours d’eau est encadré par la loi, mais ce n’est pas le cas pour les rivières qui ne seraient pas considérées comme des cours d’eau.

Entre les pierres, Thibault Datry, qui tient à faire découvrir une autre curiosité locale naturelle, le Brevon – ruisseau intermittent toute l’année –, repère une espèce de trichoptère, le Sténophylax, dont la larve s’enroule dans une coquille à fourreau. « Cet insecte a développé une réponse à l’assec naturel, se plaît à partager le scientifique au large sourire. Quand il n’y a pas d’eau en surface, il passe six mois dans une grotte avant de pondre ses œufs sur les cailloux juste avant la remise en eau. » D’ici quelques mois, le chercheur déposera une demande de financement pour un nouveau projet, à l’objectif ambitieux : « changer de paradigme dans la science des cours d’eau avec une reconnaissance de l’assèchement ».