« Vous m’entendez ?

— Non, c’est étrange, je n’ai aucun retour… Êtes-vous sûr d’avoir branché le micro ?

— Euh, attendez, j’essaie une autre manip’. C’est mieux ?… »

Oui, c’est beaucoup mieux. Le son revient miraculeusement. Nous parvenons enfin à établir le contact avec Peter Szendy, aussi amical qu’imperturbable, après un court moment de solitude du journaliste en arrivant sur Zoom. Pouvait-on imaginer pire – ou meilleure ! – entrée en matière pour un entretien consacré aux mystères de l’écoute ? Il est 16 heures à Paris, 11 heures du matin à Providence (Rhode Island, États-Unis), où le philosophe et musicologue enseigne la littérature comparée, à l’université Brown. Acte manqué ou simple bug, qu’importe, ce petit incident technique nous plonge d’emblée au cœur de la question philosophique qui obsède Peter Szendy depuis plus de vingt ans : « Qu’est-ce qu’écouter ? »

À travers une œuvre singulière, tout en subtiles variations sur le même thème, ce passionné de musique, de littérature et de cinéma, âgé de 57 ans, explore inlassablement les ramifications, aussi riches que fascinantes, de l’un de nos cinq sens : l’ouïe. Il y sautille allègrement de Béla Bartók à Daft Punk en passant par Dalida, dans Tubes, La philosophie dans le juke-box (éd. de Minuit, 2008), de Marx à Freud en passant par Terminator 3 ou Blade Runner dans L’Apocalypse-cinéma (éd. Capricci, 2012). Sa conception de l’écoute ne se réduit pourtant pas à nos seules fonctions auditives. Autrement dit, à nos deux oreilles. Dans son dernier ouvrage (La voix, par ailleurs,avec Laura Odello, éd. de Minuit, 2023), il met à nu l’énigme de la voix elle-même, à travers ses hésitations, ses déraillements et petits accidents. Comme celui, vite résolu, de ce début d’interview. « Cette fois, on peut y aller, cher Peter Szendy, je vous entends très bien. »

XXI : Diriez-vous que le monde sonore n’a jamais été aussi assourdissant qu’aujourd’hui ?

On entend beaucoup dire, en effet, que le monde actuel serait plus bruyant que celui des siècles passés. C’est une perception spontanée, communément partagée. Mais elle pose beaucoup de questions. À quoi, à quelle époque comparons-nous le monde sonore d’aujourd’hui ? Avant l’invention de l’enregistrement et des appareils de mesure du volume sonore, nous n’avons que des témoignages impossibles à quantifier. Schopenhauer, qui se plaignait des aboiements des chiens, des cris d’enfants ou des coups de marteau, disait : « Nous ne serons complètement civilisés que le jour où les oreilles seront libres, elles aussi. »

Kafka, dans une magnifique petite esquisse en prose intitulée Grand bruit, se décrit lui-même, dans sa chambre, au milieu de l’appartement familial : les gens passent, ses sœurs, son père, tout le monde claque les portes. Il n’en peut plus. On sait également par sa correspondance qu’il utilisait en permanence des bouchons pour les oreilles, ce qui ne l’empêchait pas de souffrir du bruit d’un voisin coupant du bois.

Et on pourrait multiplier les témoignages de plaintes venus du passé, qui vont de ces problèmes de voisinage jusqu’au bruit assourdissant qui, comme le soulignait Marx, régnait dans les usines du xixe siècle. Même si j’ai, il est vrai, tendance à penser que les sollicitations acoustiques n’ont jamais été aussi nombreuses qu’aujourd’hui, je m’interroge sans cesse sur ce qui nous permet de les comparer aux niveaux sonores d’hier.

Qu’est-ce qui vous fait dire que les sollicitations acoustiques n’ont jamais été aussi nombreuses ?

Parmi les sollicitations actuelles qui me frappent le plus, la première chose qui me vient à l’esprit, parce que j’en fais l’expérience presque quotidiennement, surtout aux États-Unis où j’enseigne, c’est le niveau sonore dans les espaces semi-publics : les restaurants ou les bars, par exemple. Souvent, les gens hurlent. Pour une raison évidente : la bande-son diffusée dans ces espaces ne cesse d’augmenter au fil de la soirée. Du coup, les gens parlent de plus en plus fort, et ainsi de suite, dans une boucle de surenchère. On en sort lessivé, fatigué, avec la voix cassée…

Je suis aussi frappé par la rapidité de certains débits vocaux, une sorte de surrégime vocal qui s’entend sur Internet, à la radio, sur les réseaux sociaux : comme si chacun courait éperdument derrière sa propre voix. Certes, là encore, il est difficile de comparer le débit vocal d’aujourd’hui avec celui du passé. Mais si vous écoutez des émissions de radio d’il y a cinquante ans, la lenteur, la longueur, les silences, le côté ininterrompu du discours de l’époque est incroyable !

Y a-t-il de nouvelles voix que vous voyez surgir dans notre monde ?

Bien sûr, le développement des voix automatiques, par exemple, des voix de synthèse, est un phénomène d’une actualité brûlante. Elles sont partout, ces voix nouvelles : depuis les GPS guidant nos trajets jusqu’aux serveurs vocaux qui nous invitent à appuyer sur la touche étoile pour accéder à une information ou un service, sans aucune interaction humaine. Je note aussi l’émergence à la fois fascinante et inquiétante de ce qu’on appelle le « deepfake » vocal. Ce sont des imitations numériques, réalisées au moyen d’algorithmes pensés sur le modèle des réseaux de neurones, qui permettent de recréer des timbres, des inflexions, des émotions absolument convaincants. Elles peuvent avoir des usages légaux tolérés ou légitimés – vendre des produits, converser avec des clients, par exemple – ou illégaux – escroquer des gens en se faisant passer pour une personnalité, une institution, etc. C’est vertigineux, car la tonalité de la voix est ce qui caractérise en principe l’individu, ce qui en fait sa singularité.

Vous parlez de nouvelles sollicitations sonores vocales, mais l’automobile ne reste-t-elle pas un facteur énorme de pollution auditive ?

Absolument. Et c’est justement pour cela que je propose de penser notre monde sonore comme un système complexe de strates et d’emboîtements, de nature et d’intensité très différentes. Qui coexistent, se superposent, se combinent les uns les autres, s’entrechoquent parfois violemment ou se recouvrent, se réduisent au silence.

Au sein du paysage sonore urbain qui émerge au début du XXe siècle, le moteur à explosion est devenu une présence absolument tonitruante. Mais on entend aussi aujourd’hui émerger d’autres types de sonorités, comme des strates cachées, masquées. Ce qui me frappe actuellement, d’ailleurs, ce sont ces sons qui cherchent à se faire oublier. Je dirais même que, paradoxalement, ils se font remarquer justement parce qu’ils se font oublier. Parlons de cette révolution presque silencieuse de la mobilité, justement : les vélos électriques, les trottinettes ou ce qu’on appelle les gyroroues, vous savez, ces engins constitués d’une seule roue et de cale-pieds de part et d’autre, avec lesquels on peut se déplacer. Ils émettent une sorte de sifflement, presque un chuchotement, dans le vrombissement de la circulation générale. C’est très étonnant, surtout quand on songe à quel point l’automobile est devenue omniprésente depuis un siècle.

Je suis frappé par les sons qui cherchent à se faire oublier. Comme le chuchotement des vélos dans le vrombissement général.

En 1909, le poète italien Filippo Tommaso Marinetti publiait un manifeste du futurisme dans Le Figaro, pour glorifier le bruit des automobiles par rapport au silence des campagnes. C’était pour lui le signe d’un immense progrès. Il écrivait même qu’« une automobile rugissante » est « plus belle que la “Victoire de Samothrace” ». Cela permet de prendre la mesure de ce bouleversement sonore, auquel nous nous sommes habitués. Aujourd’hui, il me semble que ce sont, paradoxalement, les moyens de transport silencieux, presque furtifs, qui se distinguent à nos oreilles.

À quels autres types de sons silencieux faites-vous référence ?

Je pense à tous ces univers sonores radicalement différents, auxquels nous n’avions pas accès jusqu’à une époque récente. Prenons l’exemple du monde sous-marin. De nos jours, on peut en avoir une certaine expérience par des captations, des enregistrements, ce qui n’était pas le cas auparavant. Songez aux baleines dont les émissions sonores circulant sous l’eau sont saisissantes. Ces chants de baleines, qu’on nomme ainsi par projection anthropomorphique, sont incroyables : ils sont perçus par les cétacés à des milliers de kilomètres de leur point d’émission. Et nous aussi, maintenant, nous pouvons les « entendre ». Autrement dit, et pour répondre à votre question, si l’automobile et les bruits industriels en général restent d’énormes facteurs de pollution auditive, ils nous frappent d’autant plus que nos oreilles découvrent parallèlement de nouvelles strates, comme ce monde sous-marin peuplé d’infrasons par exemple.

Mais cet univers sonore, très différent du nôtre, subit des modifications considérables depuis quelques décennies, avec la multiplication des grands navires ou l’exploitation des fonds marins. D’autant que le réchauffement des océans change complètement la vitesse de propagation du son : plus l’eau est chaude, plus les ondes sonores circulent rapidement. Essayons d’imaginer qu’une baleine, à des centaines de kilomètres, entend des forages, des coques de paquebot qui grincent, et ce, désormais, avec un temps de transmission qui se réduit… Pour elle aussi, le monde sonore change !

Diriez-vous qu’il existe une concurrence sonore inédite entre les mondes naturels et urbains ?

Oui. Je l’ai ressenti une nuit de janvier 2023. Je rentrais chez moi vers 2 heures du matin. C’était une nuit très tiède pour une saison qui ne devait pas l’être. Et j’entendais des chants d’oiseaux comme on en entend à l’aube, en été. C’était une sorte de clash de temporalités, surprenant et inquiétant. Le chant des oiseaux sonnait comme le signal d’une saison qui venait en habiter une autre. Emboîtements, toujours…

La pinède que j’avais l’habitude de traverser au milieu d’un chœur assourdissant d’insectes s’est soudain tue.

À l’inverse, je me souviens de l’été dernier, en Sardaigne, où je passe souvent du temps. Habituellement, dans les pinèdes, on entend une véritable chorale de grillons. C’est magnifique, presque assourdissant. Or cet été-là, tout à coup, un silence total. La pinède que j’avais l’habitude de traverser au milieu de ce chœur d’insectes s’est soudain tue. Je n’en connaissais pas la cause exacte, mais je ne pouvais m’empêcher d’y percevoir une anticipation des modifications radicales du climat qui nous attendent. L’irruption dans notre paysage sonore de l’extinction de tant d’espèces, d’insectes notamment. Autrement dit, oui, il me semble qu’il existe sinon une concurrence, plutôt une coexistence sonore inédite entre les mondes naturels et urbains. Mais j’irais plus loin : ce que l’on entend, c’est peut-être le paysage sonore d’un monde à venir, qui est pourtant déjà là, en grande partie. À savoir, le monde que nous prépare le réchauffement climatique en cours.

Face à ce paysage sonore, sommes-nous des auditeurs passifs ? Et, si oui, comment retrouver ce que vous appelez notre « souveraineté d’auditeurs » ?

Nous avons beaucoup à apprendre en tant qu’auditeurs. Et la première chose, sans doute, c’est déjà de prendre conscience qu’écouter est un acte. Une performance. Écouter, cela produit des effets. Quand on écoute, on fait quelque chose, on intervient dans le monde.

Pourtant, la conception commune – ou naïve – de l’écoute serait plutôt une espèce de réception passive…

Ce n’est pas le cas. Et pour vous en donner un exemple frappant, on peut penser à un phénomène qui était très répandu au xixe siècle dans les théâtres, les salles de concerts, à l’opéra. C’est ce qu’on appelait « la claque ». Les « claqueurs » étaient des auditeurs organisés, en groupes ou en factions. En tant que véritables sociétés d’auditeurs, ils applaudissaient, mais pas seulement : ils se mouchaient, toussaient, criaient, se livraient à toute une série de manifestations non verbales, gestuelles, de manière à assurer le succès ou l’échec d’une œuvre. Voilà un exemple très bruyant de ce que peuvent « faire » des auditeurs, dans une opération d’écoute collective.

À l’opposé, si vous zoomez sur des détails sonores infimes de la vie quotidienne, notre conversation ici et maintenant par exemple, vous remarquerez des micro-équivalents de la claque, en version plus ou moins silencieuse : je vous écoute, je hoche la tête, je cligne des yeux ou les laisse grand ouverts, soupire, selon que vous dites quelque chose qui me fascine, m’insupporte ou me laisse indifférent.

Toute cette corporéité visuelle ou auditive nous montre que l’écoute est en train de se produire. C’est comme une ponctuation intérieure : quand j’écoute, je pose des virgules, je souligne ou surligne. Comme j’annoterais la marge d’un livre. Au fond, c’est cela, écouter : déposer des articulations muettes sur la bande-son du discours de l’autre ou sur le paysage sonore qui nous entoure. Écouter, c’est dès lors se charger d’une grande responsabilité.

Comment transformer l’écoute passive en acte souverain, très concrètement lorsque je suis dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans la nature, en voyage ?

Il existe un véritable art de l’écoute. « L’art d’écouter » : c’est une très belle expression que j’ai trouvée chez Nietzsche, dans un fragment qui s’intitule « Conversation sur la musique ». Il y introduit une idée, reprise plus tard notamment par le psychanalyste Theodor Reik, selon laquelle nous avons toujours plus de deux oreilles. Nous aurions tort d’y voir une fantaisie délirante – des extraterrestres avec trois oreilles – car il y a là une pensée vraiment importante.

Nous devrions donc développer une sorte de « troisième oreille », celle d’une écoute active ?

Je peux dire, schématiquement, qu’il y a d’abord des événements sonores qui arrivent à mes deux oreilles. Ensuite, mon attention auditive opère une sélection parmi eux, de manière plus ou moins consciente ou machinale. Mais, dans un troisième temps, je peux développer une conscience critique de ce que je sélectionne ainsi, et pourquoi je le fais. La voilà donc, la fameuse troisième oreille ! Un retour critique de l’écoute sur elle-même : je m’écoute écouter, en somme. Je m’interroge en écoutant : à quoi suis-je en train de prêter l’oreille, comme on dit, et surtout, qu’est-ce que je suis en train de ne pas entendre ?

Développer la troisième oreille consiste à identifier ce à quoi on prête l’oreille, et surtout, ce que l’on est en train de ne pas entendre.

Nous avons beaucoup à apprendre, en tant qu’auditeurs, des psychanalystes. Ils ont une pratique de l’écoute que je trouve fascinante. C’est ce que Freud appelait « l’attention flottante » : on laisse flotter son attention, on se laisse attirer par des détails qui, tout à coup, vont avoir un sens dans le flot de paroles du patient, des dizaines de patients que reçoit le praticien. Presque un exercice volontaire d’inattention, pour laisser surgir les choses.

Pouvez-vous donner un exemple ?

Pensons à tant d’exemples de discours politiques cherchant à véhiculer un message très clair, à focaliser l’attention sur un contenu précis. Mais l’écoute flottante – individuelle ou collective – pourra n’en retenir qu’un petit détail complètement inattendu. Celui-ci devient soudain immense et prend le pas sur le message. On voit sans cesse, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, une « petite phrase » sortie de son contexte, d’un long discours. Ça peut être dévastateur, bien sûr. Mais ça peut être au contraire l’occasion d’une alerte : pourquoi cette « petite phrase » résonne-t-elle ? Pourquoi est-ce que nous la sélectionnons ? Ce pouvoir micropolitique de l’écoute, en somme, est une puissance de déstabilisation des discours. D’où la nécessité de le connaître et de l’apprivoiser. D’apprendre le « bien écouter ». Car il est aussi une manière d’entendre ce qui n’est pas dit explicitement, une façon de débusquer ce qui reste implicite.

Existerait-il une « malécoute » comme il existe une malbouffe ?

Oui, et on pourrait aussi parler de « mésécoute », comme il existe une mésentente entre deux personnes en désaccord. Quel que soit le nom qu’on leur donne, il y a des surdités flagrantes ! Si je prends l’exemple de l’actuel projet de loi sur les retraites [l’entretien est réalisé en mars 2023, ndlr], c’est un cas évident de surdité, je dirais même de surdité active. Travailler à ce point à ne pas écouter, ce serait presque fascinant si ce n’était pas si dramatique et révoltant.

Lutter contre la « mésécoute » ou la « malécoute », c’est, à l’inverse, travailler à rouvrir tout le spectre, infini et subtil, des possibilités d’écoute. Et pas seulement en théorie : si nous prenons conscience du fait que nous agissons toujours en écoutant, nous nous retrouvons à chaque instant avec une grande responsabilité en tant que sujets à et de l’écoute. C’est ce que nous évoquions précédemment avec la troisième oreille, celle qui nous pousse à nous écouter écouter. Celle qui nous conduit aussi vers une forme de disponibilité au monde sonore, où il y a de la place pour ce que j’appellerais la « distraction inventive » ou la « distraction active ». Afin de ne pas réduire l’écoute à un choix binaire, un tout ou rien qui écraserait nos oreilles pour réduire leur action à une alternative simpliste : j’entends / je n’entends pas.

S’agit-il de retrouver une certaine humilité de l’auditeur, en quelque sorte ?

Oui, j’aime bien cette formulation. Pensez à tout le mal qu’on peut faire parfois en n’écoutant pas ! Si nous devons être responsables en tant que sujets écoutants, c’est justement parce que l’écoute est tragiquement finie, limitée, qu’on ne peut pas tout entendre. Cela nous condamne à choisir ce que l’on écoute. Et les implications de nos choix, sur le plan politique, social, écologique, sont immenses !

Revenons justement aux auditeurs que nous sommes et à cette reconquête du pouvoir de nos oreilles. Vous dites qu’il existe des droits de l’auditeur, à l’instar des « droits d’auteur ». Qu’est-ce que c’est ?

Vous aurez bien sûr remarqué qu’il y a souvent des avertissements sur les pochettes d’albums de rap, par exemple : « explicit lyrics », « parental advisory », etc., pour signaler des paroles que certains jugent choquantes. On peut y voir une revendication, avec laquelle on peut d’ailleurs être en désaccord, d’un certain droit de l’auditeur à être protégé contre ce qui serait susceptible de choquer.

On le voit aussi beaucoup sur les campus des universités, aux États-Unis ou au Canada notamment, avec ce qu’on appelle les « trigger warnings ». Les étudiants s’attendent à ce que les professeurs leur disent : « Attention, ce dont je vais vous parler risque de vous traumatiser. » On peut en penser du bien, du mal, c’est une discussion importante et délicate, mais ce qui émerge là, c’est clairement une revendication d’un droit des auditeurs à ne pas entendre.

On ne peut pas tout entendre. Cela nous condamne à choisir ce que l’on écoute. Et les implications de nos choix sont immenses !

C’est aussi le cas, d’une tout autre manière, dans beaucoup de législations, sur le plan strictement physiologique, par exemple : un certain niveau de décibels sera considéré comme dangereux pour la santé. Pensons aux bruits d’avion ou au volume de certains concerts… Il y a des sons et des intensités sonores qui créent des lésions irréversibles.

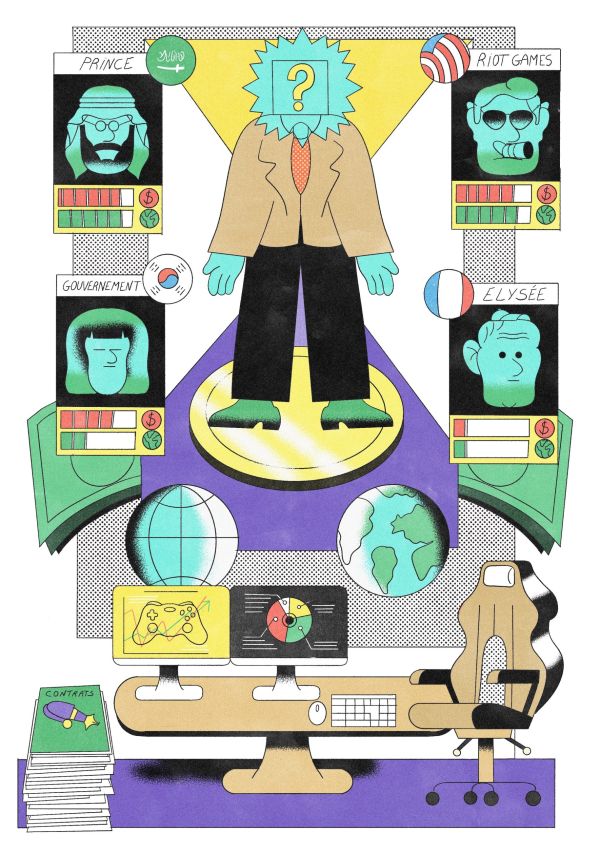

Que pense à ce sujet l’auteur de « Tubes, La philosophie dans le juke-box » de « Freed from Desire », ce hit des années 1990 de la chanteuse italienne Gala, devenu un hymne de l’équipe de France pendant la Coupe du monde de football au Qatar ?

Je ne sais pas si je dois vous remercier de m’avoir envoyé cette chanson pour préparer l’entretien (rires), car je l’ai désormais dans l’oreille ! Et c’est justement là que réside le pouvoir des tubes : à un moment, ils surgissent, on ne sait pas bien pourquoi ni comment, et finissent par nous obséder toute la journée. Même si, musicalement, ils se ressemblent souvent beaucoup, même s’ils sont écoutés par des millions de gens, ils deviennent pour chacun une sorte d’hymne intime, porteur d’un sens et d’un attachement spécifiques. Si on suit Theodor Reik, ce psychanalyste qui a théorisé la troisième oreille, les « mélodies obsédantes » – ce qu’il appelle en anglais des « haunting melodies » – existent souvent sur le mode de l’irruption : elles surgissent d’un autre monde, d’une autre temporalité, celle de l’inconscient. Elles viennent nous dire quelque chose que l’on ne veut peut-être pas entendre, justement.

Mais que veulent-elles nous dire exactement ? Et que veut nous dire « Freed from Desire » en particulier ?

J’ai proposé l’hypothèse selon laquelle un tube se met généralement en scène : il raconte, ou joue en quelque sorte, le drame ou la comédie de son envolée en tant que chanson libérée de ce qui la retient prisonnière. C’est ce qui se passe dans « Freed from Desire », qui parle de son essor pour devenir musique pure, sans paroles, dans le refrain qui n’est composé que d’onomatopées (« Na na na na »). Avant ce refrain, les paroles disent, chantent la libération d’un amour épuré (« My love has got no money […] no power […] no fame », « Mon amour n’a pas de pouvoir, d’argent ou de célébrité »), d’un amour « libéré du désir », ainsi que l’exprime le titre. C’est ainsi que ce tube devient le vecteur d’une immense dénégation, comme s’il disait : « Écoutez- moi, je vais vous faire oublier mes paroles, ce qu’elles racontent sur l’argent, le pouvoir, la merchandisation de la gloire qui habitent le foot, je vais vous emporter dans le pur chant festif d’un amour devenu pur de tout intérêt… » C’est comme si la force de cet hymne tenait précisément à sa force d’oubli, au fait qu’il chante passionnément le contraire de ce qui règne dans le monde du foot, à savoir le fric, le pouvoir et la célébrité. Je ne sais pas si cette mélodie, lorsqu’elle devient obsédante, lèse les droits de l’auditeur (sourires). Mais ce qui est sûr, c’est qu’il est passionnant de s’écouter l’écouter vraiment.